明清的“高考移民”:金山衛(wèi)學冒籍案與學額之爭

洪武年間,明廷出于“備倭”的目的在今上海地區(qū)設立金山衛(wèi)。明中期以降,隨著“倭患”漸熄,以及政府針對衛(wèi)所的“再地化”政策,“軍余”群體的日趨龐大,大量衛(wèi)籍子弟也投身科舉,最終于正統(tǒng)年間設立了衛(wèi)學。

衛(wèi)學成立伊始,出于惠軍安邊的考量,朝廷賦予了優(yōu)渥的科舉資源,主要表現在“學額”的過度分配與增益上。而衛(wèi)學允許衛(wèi)所民籍和他縣士人入學的制度漏洞,又為當地士紳進行“制度套利”創(chuàng)造了空間,涌現出規(guī)模龐大的“冒籍”士人。明清鼎革,在清初裁撤衛(wèi)所、析分府縣的背景下,依托衛(wèi)所且弊病重重的金山衛(wèi)學也在乾隆年間廢除。

在此過程中,因觸及到當地軍、紳的共同利益,而遭到激烈抵觸,而政府通過分化瓦解的手段、采取漸進式的策略,最終相對妥善地完成了衛(wèi)學裁撤。綜上可見,與衛(wèi)所俱榮俱損的衛(wèi)學,其設立、積弊與廢除暗合了明清之際圍繞衛(wèi)所制度的“套利”行為:即服役地本籍士紳對衛(wèi)所資源的套利,呈現出另一種“被統(tǒng)治的藝術”。

楔子:明清時期的學校與學額

明清兩朝,除京城國子監(jiān)外,在地方府州縣廣設學校,以資士子,而能夠進入府州縣學的資格稱之為“學額”,凡入學的生員一般多在家自習,學校的角色則更多是“配額制的中轉站”([加]宋怡明:《被統(tǒng)治的藝術》,北京:中國華僑出版社,2019年,第157頁。),生員每年可自學校支取米糧,由朝廷負責供給膳食(廩生),后來隨著士子的增加,又相繼添設增生、附生。當地政府亦修繕學宮、配備教諭與學官對生員進行管轄,對其學識和關系網均有所益處,優(yōu)異者則有機會拔擢進入國子監(jiān)學習,稱之為“貢生”。

關于地方學額,明洪武二十六年頒布學校制度:“洪武二十六年奏定,考滿教官、訓導以九年之內科舉取中生員名數為則,定擬陞降。縣學額設生員二十名,教諭九年之內科舉取中生員三名又考通經者為稱職陞用......州學額設生員三十名.......府學額設生員四十名......”

明清規(guī)制,凡欲參加科考,須先考取“童子試”入府州縣學成為生員(秀才),方有資格參與鄉(xiāng)試。故而“學額”的多少便意味著當地社會教育資源的多寡,作為在中華帝國晚期的“過密化”社會中,為數不多的發(fā)展機會,國家對于各地學額的增減慎之又慎,地方對于學額的爭奪也日趨激烈,而這種窘況,在以人才濟濟、文化淵藪著稱的江南社會,則尤為白熱化。

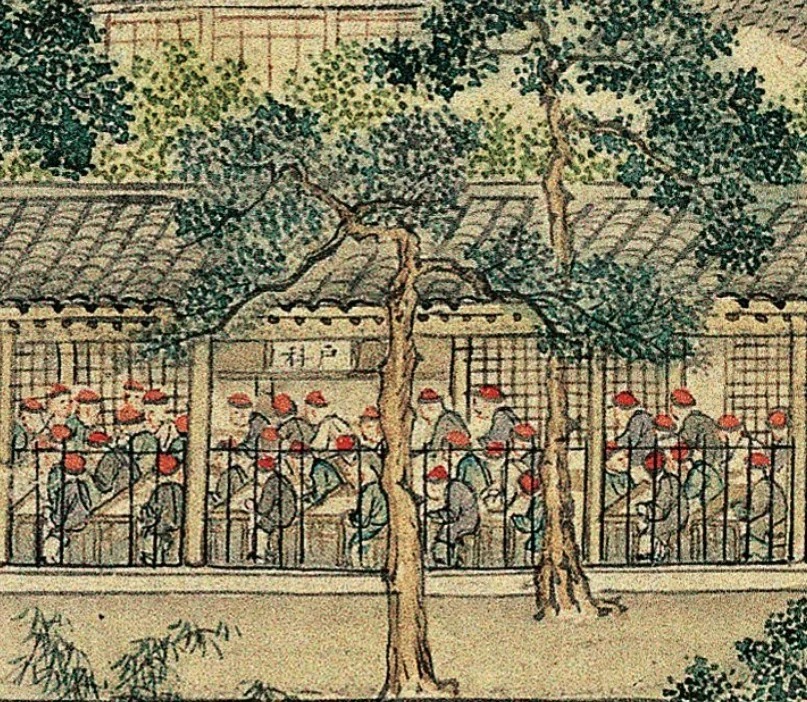

明·仇英《觀榜圖》

一、惠軍安海:明代金山衛(wèi)學的肇生

衛(wèi)所建學的先例由來已久,早在洪武年間,便下詔各地衛(wèi)所也一并設學:“洪武二年……天下府、州、縣各立學校,軍衛(wèi)亦一并設學”,但直到洪武十四年,方才在遼東都司設立首所衛(wèi)學——遼東衛(wèi)學。之后截至宣德年間,衛(wèi)學只是在東北和西北邊疆地區(qū)零星設置,并未在全國范圍內推廣。故而在明朝初年,衛(wèi)所軍籍士人只能就學鄰近府州縣,位于今上海地區(qū)的金山衛(wèi)也不例外,在此時甚至有幾人入松江府學進而登科的案例。然而到了明朝中期,金山衛(wèi)官兵生齒日繁,使得衛(wèi)所里出現了龐大的無需服役的軍余群體,其中佼佼者也大多投身科舉、在科場上一搏功名。而累代長于衛(wèi)所的軍籍士人既無法返回原籍地參加科舉,又不可能大規(guī)模擠占就近府州縣的學額資源,衛(wèi)籍士子入學成為亟待解決的問題。宣德末正統(tǒng)初年間,隨著海內大定、人丁滋生,朝廷詔令全國,在衛(wèi)所廣設衛(wèi)學:“國朝軍衛(wèi)無學。宣德十年,從兵部尚書徐河之請,令天下軍衛(wèi)獨治一城者皆立學。正統(tǒng)以來,天下軍衛(wèi)延至邊徼建學,設教授、訓導,品秩俸祿如府學之制。”金山衛(wèi)學便是在此政治背景下,于正統(tǒng)四年由巡撫御史周忱依例奏設:“衛(wèi)初無學,正統(tǒng)已未,始令天下非麗(隸)郡縣軍衛(wèi)立廟學,制與郡學同......教成而能登第者,以文階官之,使有異才者,不局于武功一途。”正統(tǒng)十三年,提學劉福又在儒學西側興建文廟,奠定了衛(wèi)學的主體建筑規(guī)模,之后歷代學官對于衛(wèi)學和文廟多有增筑修繕,但均未超出此范疇。

金山衛(wèi)城圖,引自光緒《金山縣志》

金山文廟,引自光緒《金山縣志》

二、懷璧其罪:“學額過多”的金山衛(wèi)學

比之修繕學宮,金山衛(wèi)學所分配的“學額”的多寡顯然更為重要。正統(tǒng)年間設立衛(wèi)學時,初分得學額“文、武人學童三十五名,后增至四十名”之后衛(wèi)所人數雖逐漸膨脹,但學額數量并未有所增加,直到嘉靖十九年庚子,才奏準增加學額二十名,史載“提學御史楊宜奏置金山衛(wèi)學廩膳二十名”,后在嘉靖年間又進一步增加了二十名(增生)。綜上,衛(wèi)學文武生員共計“廩生二十名,增生二十名,文童入學二十五名,武童入學十五名”,另外,衛(wèi)學同樣擁有向國子監(jiān)貢給生員的權利,按例“歲貢每二年挨選一名,拔貢每十二年一名”,正德年間,又確立了考試入貢的制度,由直隸提學洪范奏呈:“頃正德丙子,復令考定見在軍民生,限以高下名次入貢,而革其挨年之令矣”總之,朝廷賦予其較為充足的學額資源和拔貢名額。截至嘉靖年間,金山衛(wèi)學總計獲得大約四十名的學額。如上文所示,根據“洪武定制”,嘉靖之后其額度已經遠超一般州縣所配給的額度,形成了可以比肩府學的學額數量和生員規(guī)模。

但另一方面,金山衛(wèi)學的報考人數卻相對較少,較之于臨近的府州縣學,入學競爭力度不大。對此嘉慶本《松江府志》便記載道:“(金山衛(wèi)學)系承明制而來,專為軍戶而設。其初改為大學之時,額進文童二十名,而與試者不及二百人,取進較易”,可見若按照制度設計進行落實,金山衛(wèi)學的報錄情況達到了將近百分之十的比例。造成了學額過多而應考人數寥寥的極不相稱的現象,這種科舉資源的錯置,勢必引來當地士紳的覬覦,為之后鄰近府縣士人冒籍入學,埋下了伏筆。

清·梁亨《觀榜圖》

三、制度套利:充斥衛(wèi)學的“冒籍庠生”

正如上文所言,金山衛(wèi)學獲得與其應舉人數極不協(xié)調的學額,再考慮到地方社會普遍面臨的科舉壓力。在兩種因素的合力作用之下,大量的民籍子弟不惜鋌而走險,“冒籍”入衛(wèi)學成為庠生以獲得應舉的資格,這種弊病的產生一則是衛(wèi)學“懷璧其罪”,即過于優(yōu)渥的科舉資源,另外,則是當地學官為了政績考量,而人為造成的“制度漏洞”。

根據“洪武定例”的規(guī)定:“考滿教官、訓導以九年之內科舉取中生員名數為則,定擬陞降。教諭九年之內科舉取中生員三名又考通經者為稱職陞用……”據此可知,當地學官升遷與所在府州縣學生員的科舉成績密切相關,而“制與郡學同”的衛(wèi)學官員同樣適用于這一套考評標準。如上文所言,金山衛(wèi)的衛(wèi)籍士人不僅數量較少,且大多出身軍官家庭,其教育水平和應試能力自然難同松江府累世公卿的書香門第相提并論。如果嚴格遵循制度規(guī)定,衛(wèi)學難以拔擢良材,遑論有亮眼的科舉表現,學官的政績亦無從談起。即學官需要政績,松江府士紳需要科舉資源,在這種情況下,衛(wèi)學成立十余年后的天順五年,提學御史便準許民籍子弟參與衛(wèi)學的考試,史載:“天順辛巳,提學御史嚴洤始遣民生入學”,最初的本意并非向松江府民籍子弟開放,而是“民生麗衛(wèi)者,亦從入衛(wèi)學”,在此環(huán)節(jié)就留有較大“制度套利”的空間。“民籍”成為“軍籍”難度較大,但混作“麗衛(wèi)民籍”則相對容易,久而久之專供衛(wèi)籍子弟的衛(wèi)學,被當地民籍士人進行套利,特供衛(wèi)籍子弟的金山衛(wèi)學,成為松江府各縣士人共享的科舉資源。

在此制度漏洞之下,大量的民籍士人冒入“麗衛(wèi)民籍”參加考試,出現了民籍子弟喧賓奪主的態(tài)勢,即大部分應試者均為民籍,衛(wèi)籍反而占據少數。史載:“以君(軍)冊與試,人數甚少,混入民籍”。原本帶有惠軍性質的衛(wèi)學則有“七邑通考之稱”。

天順年間,軍戶子弟人數較少,尚未構成“過密化”的競爭關系,嘉靖年間,又析置青浦縣、并增撥衛(wèi)學學額二十名,一定程度上緩和了緊張的科舉資源,使得此舉并未太過觸犯軍戶利益,學官也可易取政績,松江府各縣的士紳子弟獲更多的科舉資源,可謂各自相安,一舉三得。晚明以降,今上海地區(qū)人口驟增,衛(wèi)籍人數亦持續(xù)增加,原本較為寬裕的衛(wèi)學學額逐漸呈現出緊張的態(tài)勢。站在衛(wèi)籍士人角度,衛(wèi)籍子弟與民籍子弟圍繞著“學額”的爭奪,產生了不小的張力。而衛(wèi)學所獲“學額”較多,則阻礙科舉公平,引起當地州縣不滿;附近州縣士人大量充作衛(wèi)學生員,相應的造成他地人才流失,影響政績。凡此種種,使得當地官員和學政,在金山縣設立之后,多次奏請裁撤金山衛(wèi)學。

明·《帝鑒圖說》局部

四、官紳角力:清初金山衛(wèi)學裁撤之爭

嘉萬以降,隨著江南地區(qū)經濟的發(fā)展和人口的增加,出于征發(fā)更多稅賦的目的,江南開始了“分割大郡,析置州縣”(顧誠:《衛(wèi)所制度在清代的變革》,《北京師范大學學報》,1988年第2期。)的區(qū)劃調整進程。明初上海地區(qū)的區(qū)劃大致為“一府二縣”,由松江府下轄上海縣與華亭縣。嘉靖年間“二十二年,割華亭、上海置青浦”。即分兩縣部分區(qū)域而設置青浦縣,是為上海地區(qū)分縣之始。

明清鼎革,清朝入主中原。清初一系列的軍事征服,以及治理黃、淮等工程的開展,使得國家財政稅賦更加仰給東南“膏腴之地”,另外,明朝所遺留的兩京和衛(wèi)所體系并未得到清廷的繼承,江南失去了“南直隸”般“準京畿”的政治地位。在這種情況下,清廷針對江南地區(qū),展開了更為大刀闊斧的改革。順治十三年,“分華亭置婁縣”。在雍正年間,朝廷針對江南地區(qū)析分州縣的力度達到頂峰,史載:“雍正四年,分華亭置奉賢;分上海置南匯;分青浦置福泉,福泉尋廢;分婁縣置金山”,明朝松江府原轄的三縣被析分成八縣,除福泉縣在乾隆年間再次調整并入青浦縣外,大部分新置州縣被確立下來,這種一府七縣的格局穩(wěn)定地延續(xù)至清末。

與“升州析縣”進程相輔相成的是,清代對于府縣學校的學額也展開了重新調整,改為府學25名,縣學12名。較之于明代,數額已經大為減少,但清代的府州縣密度要高于明代,故而從總額來看,增減幅度并不是很大。另外此部分學額應當針對的主要是國家出資贍養(yǎng)的廩膳生員和增廣生員,而非附生,旨在降低國家財政開支。但朝廷并未及時對衛(wèi)學的學額進行調整,而是仍舊沿循著明代的定例,使得衛(wèi)學的科舉名額與府縣學的差距進一步拉大,衛(wèi)學被“制度套利”的弊病在清初并未得到有效緩解,反而大有愈演愈烈之勢。

金山縣的設立是金山衛(wèi)興衰的分水嶺,一方面是衛(wèi)所體系逐漸被八旗和綠營所替代,金山衛(wèi)存續(xù)的合理性降低。另一方面,金山地區(qū)出現了正式的州縣——金山縣,原有金山衛(wèi)所承擔的類似“州縣化”的職能也逐步讓渡到金山縣,在此情況下,衛(wèi)所體系的裁撤進入了倒計時,本就弊病叢生、被當地士紳長期進行“制度套利”的衛(wèi)學成為首當其沖的議裁機構。

金山縣衙,引自光緒《金山縣志》

(一)第一次交鋒:雍正九年奏裁之議

雍正年間金山設縣后,衛(wèi)所和衛(wèi)學并未馬上廢止,而是呈現出一定程度上的滯后性和過渡性特點。但是圍繞裁撤衛(wèi)所和衛(wèi)學的聲音,一直不絕于耳。雍正二年設金山縣,九年松江知府王喬林便“請改衛(wèi)學為金山縣學”,其理由是“以分縣方新,建學功巨,姑就衛(wèi)學以行典禮可也”,即利用現有衛(wèi)學的建置,以省去新建縣學的成本。

如上文所言,松江府大部分新縣在雍正四年同時設立,其所需的駐地、府衙、縣學等公共設施也亟需營建,幾乎在同時間開展如此高密度的工程建設使得當地財政呈現出捉襟見肘的態(tài)勢,不少新縣不得不同“母縣”共用辦公設施,如婁縣與華亭縣便同處一城。而聚焦于金山縣,雖然仍舊需要選定駐地,營建縣衙。但在學校方面,其境內已經有保存完整、設施齊全的衛(wèi)學可供使用。故而松江知府提出了這個看似合理的方案。一方面可簡省開支。另一方面也可借此整頓分縣之后較為混亂的學校體系,可謂一舉兩得。但觸犯了士紳和軍戶們的共同利益,引起當地軍紳一齊的激烈反對:“以縣未學而廢衛(wèi)以為之,得毋非縣衛(wèi)并建之意乎,且衛(wèi)濱海之防,前明嘗宿重兵于此,特設學以訓其子弟及附近人民,使習聞夫親親、尊上之義,其用意蓋深遠矣。”彼時金山衛(wèi)尚未裁撤,仍舊駐兵在此,其惠軍的政治象征意味更為官府所看重,金山設縣不久,驟然裁撤恐會引起動蕩。在這樣的施政邏輯下,朝廷并未采納這個實質上較為建設性的奏案,此議在當時并未獲允,第一次奏裁之議暫時以失敗告終。

清·徐揚《姑蘇繁華圖》(局部)

(二)第二次交鋒:乾隆十九年至二十五年奏裁之議

乾隆十九年,當地官員又上奏陳述衛(wèi)學之弊,這次采取更具柔性的策略,不言廢學,將矛頭直指衛(wèi)學中民籍和其他州縣士人冒籍入學的亂象,此舉甚是高明,將民籍士人和其他州縣士紳從衛(wèi)學的利益團體中剝離開來,衛(wèi)學不再是松江府地區(qū)士紳共享的科舉資源,而又重歸立學之初時專供衛(wèi)籍子弟的禁臠,即將廢學的兩股最大的反對勢力士紳群體和軍戶群體分隔、剝離開來,其結果便是:“嚴查籍貫,除推歸各縣外,軍籍漸少”,此舉采取分化瓦解的策略,巧妙地借著重申國家制度原則的契機,將士紳群體成功地排斥在衛(wèi)學利益集團之外,在客觀上極大降低了衛(wèi)學裁撤的地方阻力。總人數并不占優(yōu)的軍戶群體失去了當地士紳的外援,面對“裁衛(wèi)置縣”的政治大勢和當地中高層官員來勢洶洶的奏裁議案,自然難以招架,這次釜底抽薪的奏議,一舉為幾年后衛(wèi)學的裁撤鋪平了道路。

此舉的效果立竿見影,在乾隆十九年將民籍士人“推歸各縣”之后,較少的軍籍士人與過多的學額的矛盾情況迅速浮出水面,兩年之后的乾隆二十一年,江蘇巡撫莊有恭便上奏裁撤衛(wèi)學學額:“又議覆、江蘇巡撫莊有恭奏、金山衛(wèi)學二十名。額數較多。啟民童冒籍之弊。應酌減四名。從之。”金山衛(wèi)學的學額被削去四名,在漸進式的施政策略下,針對衛(wèi)學的裁撤進程開始了。

四年之后的乾隆二十五年,金山衛(wèi)正式裁撤,改為金山幫,劃歸鎮(zhèn)海衛(wèi)管理“二十五年,部議以衛(wèi)事簡改為金山幫,并歸鎮(zhèn)海衛(wèi)管理”,裁撤金山衛(wèi)是廢除衛(wèi)學最為關鍵的前提,金山衛(wèi)的廢除使得與之俱榮俱損的衛(wèi)學再無存續(xù)的理由,廢除衛(wèi)學最后的障礙得到清除。綜上可見,第二次奏裁案雖然仍舊沒有一蹴而就,達成廢學的目的。但取得了重大進展,衛(wèi)學的廢除已經是可以預見的不遠前景。

(三)第三次交鋒:乾隆三十八年裁撤方案與金山衛(wèi)學的謝幕

乾隆三十八年,金山衛(wèi)學迎來裁撤。問題的焦點主要圍繞在“之后衛(wèi)籍士人的考試制度變化”和“各縣對于衛(wèi)學學額的瓜分”兩個問題之上。在此過程中,朝廷在堅持裁撤衛(wèi)學的施政原則和路線的基礎上,又適當地進行一定程度的折衷和妥協(xié)。主要表現在:前者令衛(wèi)籍士人與民籍一道參與縣學的考試,但仍舊注明其身份,以示體恤;后者則適當分撥衛(wèi)學學額給松江府各縣,以示安撫,彌補民籍士人因衛(wèi)學裁撤而蒙受的科舉損失。

在考試制度方面,禮部官員彭元瑞上奏言“奏裁衛(wèi)學名目,改歸各縣考試”。即軍戶子弟也需根據其居住地點,在就近的縣學應試。由上文可知,金山衛(wèi)的軍戶子弟并非均居住于衛(wèi)城之中,而是根據其戍守地點的差異,散處在松江府各地,府城及其附郭華亭縣、雍正年間新置的南匯縣(南匯設縣之后的縣城即明初金山衛(wèi)下轄的中后千戶所修筑的城壘。)、奉賢縣(奉賢縣城即為明初金山衛(wèi)下轄的中前千戶所修筑的青村城。)均有所分布。在明朝中后期一府三縣的格局下,無論衛(wèi)籍士人居于何地,衛(wèi)學的考試都由松江府來統(tǒng)一出卷、考核、選拔進入金山衛(wèi)學,對此葉夢珠在《閱世編》中曾言:“舊例:上海縣試童生附南匯所,如金山衛(wèi)附于華亭之例。納卷、命題、出榜,俱別于本縣,府取入泮,總歸于金山衛(wèi)學。”金山衛(wèi)學裁撤同樣引起了衛(wèi)籍子弟考試制度的變化,他們不再是由松江府單獨命題應試,而是在各縣應試,值得一提的是衛(wèi)籍士人應試時還需“冊卷注明軍民字樣”,似或有照顧體恤衛(wèi)籍士人之意,在此折衷的方案之下,衛(wèi)籍考試制度變革得到了妥善的處理。

清·徐揚《姑蘇繁華圖》(局部)

再看最為攸關的學額。裁撤方案規(guī)定:“以其額撥分華亭、婁縣、南匯各三名,廩增生亦如之;奉賢、金山、上海各一名,廩增生亦如之。已進廩、增、附俱撥歸所居之縣,先盡實缺充補,余俱作為候廩、候增,新舊間補其考試”,金山衛(wèi)學裁撤方案極大地改變了松江府地區(qū)的科舉資源格局。半個多世紀之后的《大清一統(tǒng)志》述及此時,統(tǒng)計道:

“學校:松江府學(額數二十五名)華亭縣學(額數十三名并入金山衛(wèi)額三名共十六名) 婁縣學(與華亭同學入學額數十三名并入金山衛(wèi)額三名共十六名)奉賢縣學(本朝雍正四年置縣學附華亭乾隆二十六年始建入學額數十二名并入金山衛(wèi)額一名共十三名)金山縣學(即舊金山衛(wèi)學 額數十二名并入金山衛(wèi)額一名共十三名)上海縣學(額數十三名并入金山衛(wèi)額一名共十四名)南滙縣學(額數十二名并入金山衛(wèi)額三名共十五名)青浦縣學(額數二十五名)”

算是對此歷史事件的官方總結和定案,觀察此時各縣學額數量,乾隆三十八年廢衛(wèi)學之后,學額最多的并非附郭縣或富庶縣,而是相對邊緣的青浦縣,其學額數量竟與府學等同,此點也是頗為吊詭之處,值得進一步思考和深析。

總之,朝廷一方面將衛(wèi)學的學額適量撥給各縣以示安撫,但較之于其未裁撤之前的額數,當地仍舊被官府收回了大部分科舉資源。另一方面,已經入學的衛(wèi)學庠生采取過渡性政策,先補充各縣學校的實缺,余者則作為候補。在一系列或剛或柔、或明或暗的政策安排下,存續(xù)三百年的金山衛(wèi)學就此裁撤,在“日漸坍毀”中逐漸在士人和官府的視野里消失。