構造“記憶之場”:《革命烈士詩抄》出版史

《革命烈士詩抄》是新中國成立之后影響非常大的一部詩歌選集,因詩歌作者和詩歌內容的特殊性,其內涵已經超出了詩歌本身,具有多重的價值和意義。而且《革命烈士詩抄》的變化很大,版本非常多。[1]本文主要選擇1959年初版、1962年增訂本、1966年簡編本、1978年和1980年的重印本以及1982年的續編這幾個版本,圍繞它的編纂過程以及版本的變化,利用中國現代文學館館藏的蕭三往來書信,通過一些具體的細節和事例闡釋《革命烈士詩抄》出版史所隱含的文化政治內涵,以及編者和讀者的精神史和心靈史。

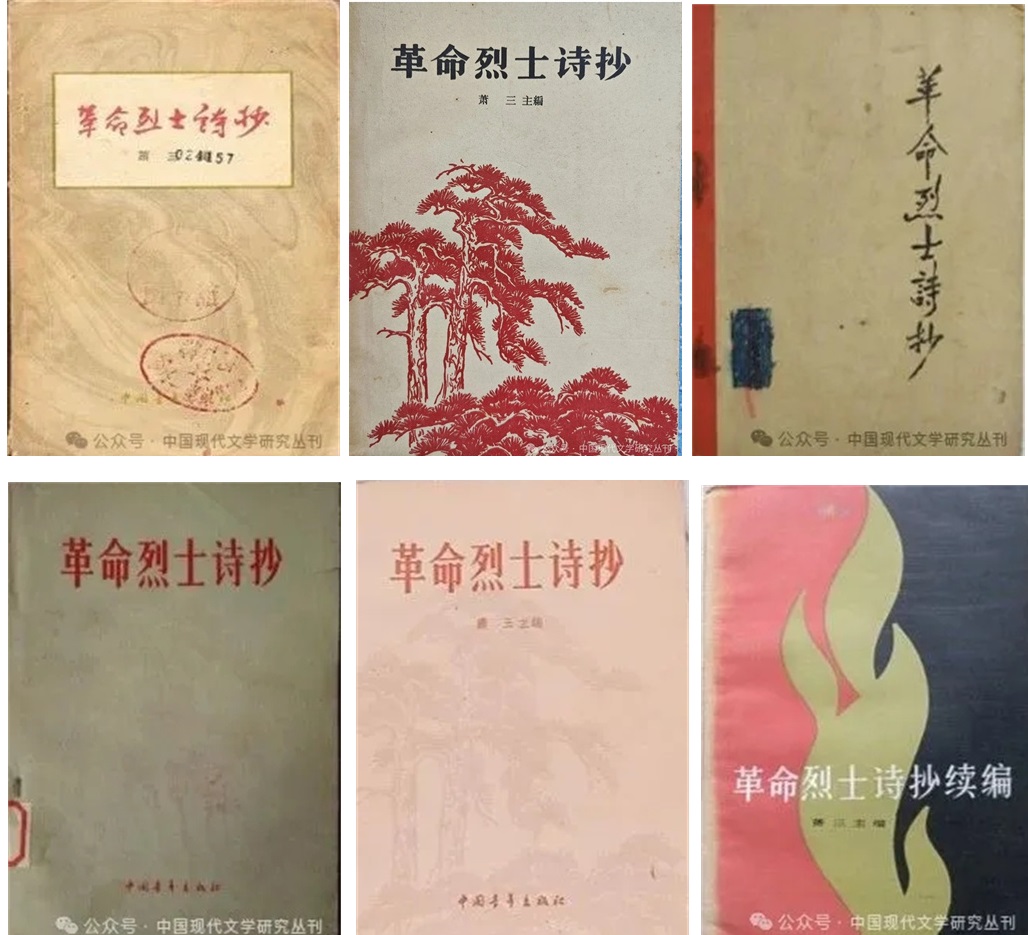

第一排左起:1959年初版、1962年增訂本、1966年簡本;

第二排左起:1978年“本社編”重印本、1980年“蕭三編”重印本、1982年續編本

一 “烈士”與《革命烈士詩抄》的版本

作為革命精神的集中體現者,烈士在中國共產黨的政治實踐中向來是進行政治動員、塑造民族精神的重要資源。毛澤東曾多次參加烈士的相關活動,如追悼會、題寫挽詞和紀念詞等,并高度評價烈士精神在民族獨立和解放事業中的重要價值。[2]1945年他在《論聯合政府》中說:“成千成萬的先烈,為著人民的利益,在我們的前頭英勇地犧牲了,讓我們高舉起他們的旗幟,踏著他們的血跡前進吧!”[3]新中國成立后,革命烈士構成了人民政權合法性的重要來源,為“紀念死者,鼓舞生者”,“人民英雄紀念碑”被建造并成為紀念、緬懷英雄烈士的永久性建筑,其碑文、浮雕設計高度凝練了中國尋求獨立、解放的歷史,構成了象征民族歷史和民族精神的“記憶之場”[4]。

圍繞烈士所建構的“記憶之場”,除了全國各地的紀念碑、紀念館外,還有各種紀念活動、出版物等,都以象征性的方式保存革命歷史,通過儀式、實物等不同方式賦予其革命的神圣性。《革命烈士詩抄》作為“記憶之場”,同樣通過詩歌、烈士傳記的方式來構造歷史記憶,銘記革命先驅,以抵抗遺忘。蕭三在主編《革命烈士詩抄》的序言中就講道,“我想起來了,中國革命的勝利,真不是輕易得來的呵!我們今天的自由幸福生活,是無數烈士用生命和鮮血換來的”[5]。不同于同時期的革命歷史題材的作品,《革命烈士詩抄》不是一般的詩歌選本,所入選的詩歌,大多不是專業的作品,作者也非專業的詩人,但卻具有一般性詩歌所沒有的特質:作者是烈士。因此蕭三在序言里面說,“這本《革命烈士詩抄》不是普通的‘詩抄’或‘詩集’。它的意義遠遠超過一般的詩文集”[6]。

“記憶之場”的高度象征性和功能性,決定了烈士身份的認定、詩歌的歸屬極為重要,因為這關乎《革命烈士詩抄》的真實性和嚴肅性,這些烈士和他們的詩歌已經超越了個人,任何偏差都可能會對革命精神和民族歷史造成損傷,影響“記憶之場”的純粹性,《革命烈士詩抄》的版本變化主要有:

1959年初版,共收入43位烈士的遺詩118首。蕭三主編。

1962年增訂本,增加50位烈士的遺詩102首,共收入93位烈士的遺詩220首,蕭三主編。

1966年簡編本,收入53位烈士的遺詩61首。無主編。

1978年重印本,收入81位烈士的遺詩158首。本社編。

1980年重印本,收入81位烈士的遺詩158首。蕭三主編。

1982年續編,收入110位烈士的遺詩295首。蕭三主編。

《革命烈士詩抄》的版本以及作者的變化主要有兩個原因:一是因為時代政治的變化,部分作者的身份認定有變導致的刪除,如瞿秋白等。二是新發現的烈士遺詩補入。[7]這里依據中國現代文學館館藏的蕭三書信等資料,結合幾位烈士的入選、消失、復出的過程,展示一些相關的歷史細節。

瞿秋白的詩作在《革命烈士詩抄》中經歷了多次反復。瞿秋白的詩在1959年初版收入5首,1962年增訂本增加至9首,1966年簡編本只有1首,1978年和1980年的重印本沒有選入,1982年續編恢復到9首。瞿秋白詩作的刪除緣于他的《多余的話》,“文革”中被認定是瞿秋白叛變自首的罪證,直到1980年10月才得以平反。有讀者認為1978年的重印本對瞿秋白等很多烈士不公,“希望出版社能夠給這本好書落實政策,推倒一切誣陷不實之詞,恢復它應有的本來面目”[8]。《革命烈士詩抄》續編選入瞿秋白的詩作,蕭三有為其恢復名譽的目的,1981年11月14日梅嘉陵致蕭三的信中就講到這個問題:

在《續集》中,重錄瞿秋白等烈士的詩作,您這個考慮是有道理的。開始校稿時,我只想到既是“續集”,重刊增訂本的詩作,似無必要。后來,猜想您可能是要為瞿秋白等烈士恢復名譽(因為“本社編”的那個本子刪去了幾位烈士的作品)。現在,我很同意您的意見,應該按您的意思辦。瞿秋白烈士的詩作,去年輯錄《續集》時,我就很想找到一些新的資料,但都是零星的片段,限于條件,一時尋不到手稿或原版本查對,不敢草率從事。今年六月后,才陸續從一九五三年出的《瞿秋白文集》及解放前的報刊上看到了瞿烈士的不少詩作。同時,廣州醫學院教授陳炎冰先生處還保有烈士于一九三五年夏親筆書贈給他的三首詩詞手跡(陳原在偽36師當過軍醫,瞿烈士囚在汀州監獄時,陳常為他看病)。這些作品,過去的《增訂本》中是沒有收錄的。我想,現在來不及選錄一些到《續集》中了,以后如再編第三集詩抄時,可以考慮這個問題。

因為《革命烈士詩抄》的特殊性,在作者和詩作的選擇上都是極其謹慎的。認定的過程以及烈士小傳的撰寫、相關的注釋,都要經過細致的調查和辨別工作,在向相關的紀念館、博物館等機構以及烈士的親友進行求證并確認后才定稿。比如烈士趙世炎的詩作的認定就頗能說明這個問題。中國青年出版社1961年12月27日致蕭三信中介紹了趙世炎一首詩歌的辨別過程:

關于世炎同志的遺詩問題。趙大姐與陳善一同志已于上周返京,我們即去電話詢問在滬核實詩源情況。據陳善一同志告,他曾婉轉的向黃仲蘇本人問及(不便于正面表示懷疑):烈士遺詩是否為當時抄錄并保存到現在的,還是現今憑記憶記錄的?黃回答是當時抄錄并保存到現在的。陳又意在言外的表示:紙張和墨跡頗新,能如此保存下來真不容易!黃即避而不答,并將話鋒轉到別處。談過片刻,陳再次問及這些詩篇是在什么情況下抄錄并如何保管到現在的?黃笑了一下,仍然采取回避態度,不作回答。因此,陳善一同志認為,遺詩的可靠性仍舊令人生疑。另外,陳善一同志還向我談到黃的近況:對方正在寫一部小說,卻以一個政治上處于“中間”狀態的人物為作品的主要人物(實即寫黃仲蘇本人),并有強烈發表欲望。黃為此平日不上班,學校方面也頗有意見。根據上述種種情況判斷,這些詩句恐非世炎同志所作,以不收編為宜。

這封信還提到了對彭湃遺詩“附錄”的作者譚達先的政治鑒定問題:

彭湃同志遺詩“附錄”的作者譚達先問題。中山大學中文系黨總支函復:“譚達先先生是我系講師,群眾,家庭出身地主,父母土改時自殺,未發現有重大政治問題,表現一般。我們認為‘彭湃同志與民間文學’一文可以收編在‘革命烈士詩抄’增訂本中。”

編者對作者、作品的選擇雖然極其謹慎,但《革命烈士詩抄》里面也存在烈士以及詩歌的誤認現象。比如烈士盧志英的一首《無題》詩,“是志英同志聞某同志在福建被捕入獄時寫的”,題寫在獄中墻壁上的一首“絕命詩”,后被收入了《革命烈士詩抄》,但這首詩其實是蕭軍在《八月的鄉村》中所描寫的戰士們懷念戰友時唱的歌。[9]另外,張愷帆曾被捕入獄三年零十個月,在獄中作《獄中隨感》20首。1931年左聯五烈士被害,張愷帆用撿來的鉛筆在監獄墻上寫下“龍華千古仰高風,壯士身亡志未窮。墻外桃花墻里血,一般鮮艷一般紅”,署名“捫虱居士”。新中國成立后,在清理敵人監獄時發現此詩,被誤以為是烈士遺作,《革命烈士詩抄》收錄此詩,題名《龍華殉難者獄中遺詩》,沒有署名。后來得知作者是張愷帆,而且沒有犧牲,蕭三因此寫信向他致歉。張愷帆回信說:“我是幸存者,能獲烈士稱號,當不勝榮幸,何歉之有!?”[10]

二 “主編蕭三”與匿名的編者

中青社出版《革命烈士詩抄》和它的定位有關。作為共青團中央直屬的出版機構,中青社非常重視青少年的思想教育,大力組織革命斗爭回憶錄和革命英雄人物傳記故事的編輯出版,到1962年印行總數已超過兩千萬冊,其中革命英雄人物傳記故事有三十五種,革命斗爭回憶錄三十六種,包括《在毛主席周圍》《王若飛在獄中》《劉胡蘭小傳》《董存瑞的故事》等,以及反映革命歷史上重大事件和運動的《紅旗飄飄》(已出版十六集)、《解放戰爭回憶錄》、《在烈火中永生》、《不倒的紅旗》、《第一個風浪》、《光輝的五四》、《一·二九回憶錄》等。[11]《革命烈士詩抄》就是其中一種。

《革命烈士詩抄》主編蕭三非常看重回憶錄和傳記的意義,他認為“這類著作是對廣大人民、特別是對青年一代,進行革命傳統教育和共產主義思想品質教育的良好教材”[12]。這是蕭三愿意為中青社同時主編《革命烈士詩抄》和《革命民歌集》的原因。《革命民歌集》也是一部詩歌選集,其中包括第二次國內革命戰爭時期全國十五個革命根據地的革命民歌200多首,還包括第一次國內革命戰爭時期的上海工人革命民歌和二萬五千里長征沿途的一部分革命民歌。[13]而且蕭三也有撰寫、主編人物傳記的豐富經歷,如《毛澤東同志的青少年時代》(新華書店1949年版)、《朱總司令的故事》(蘇南新華書店1949年版)、《關于高爾基》(華北書店1943年版)、《人物與紀念》(生活·讀書·新知三聯書店1951年版)、《人物紀念》(作家出版社1954年版),等等。

《革命烈士詩抄》的編者除了主編蕭三,還有眾多“隱身”的編輯者、烈士詩歌的收集者參與其中,如中青社的杜谷、李裕康、周振甫,還有湖南長沙的中小學老師梅嘉陵等人也都參與烈士詩歌的收集、編輯和注釋的工作,但在《革命烈士詩抄》中卻是沒有署名的。

《革命烈士詩抄》的不斷增補和完善,得益于外界補充的信息和提供的線索,“許多革命前輩和烈士親屬又提供了不少新的寶貴材料”,謝覺哉、李立三、南漢宸等提供了何叔衡、蔡和森、宣俠父等烈士的傳記文章;蔡暢、楊之華、繆敏等詳細校讀了蔡和森、瞿秋白、方志敏等烈士遺作的抄稿。初版時收入的《貴州殉難者獄中遺詩》,不知作者是誰,書出版以后,作者生前的戰友李策烈士的愛人丁毅寫信告訴主編蕭三,這首詩原是中共貴州思南縣委書記、貴州省委秘書長蕭次瞻的遺作。[14]在這本書出版發行以前,編輯部曾將樣本送請董必武等人審閱,董必武對于全書編輯體例作了指示,林伯渠審閱了樣本,并用尺幅大字為詩抄題詩一首,郭沫若在細讀小字樣本以后,也對書中傳抄和排印上的訛誤、標點和注釋中的差錯一一詳加指點。[15]因此這本詩選是多人共同合作的成果,其他的幕后參與者也為《革命烈士詩抄》面世做出了重要貢獻,其中有幾個人不能不提。

杜谷(劉令蒙),中青社編輯,《革命烈士詩抄》的策劃者,他曾被胡風事件牽連,被逮捕入獄近一年。這段經歷使得他雖然參與了編選的過程,但在《革命烈士詩抄》的出版過程中只能匿名、隱身。他曾回憶:

這時為了紀念建國十周年,報刊上陸續發表了不少革命烈士的詩篇,我早有意把它們收集起來,加上烈士生平的簡介和有關史實的注釋,編成一本革命烈士的詩抄,以教育青年一代。我的這個策劃,得到當時編室主任江曉天的首肯,但待全書編好以后,我還是不能署名責編,更不能署名主編。敬請五老(董必武、林伯渠、郭沫若、吳玉章、謝覺哉)在書前題詩,只能用出版社的名義寫信;敦請蕭三寫序和擔任主編,需要向蕭老介紹編輯經過和編輯工作中的問題,則只能由編輯室的青年團員陪同前往,而且不能介紹我的名字。[16]

李裕康,中青社編輯,《革命烈士詩抄》編輯出版的參與者,在1962年增訂本和1982年續編中出力甚多,中國現代文學館保留很多他和蕭三關于詩抄編輯過程的往來書信,但同樣在《革命烈士詩抄》中沒有署名。中青社的王久安曾說:

收集烈士的遺作需要花費大量的精力,還要去和大批的烈士遺屬打交道,主編蕭三同志不可能做這樣繁重的工作,劉令蒙同志也難以擔當,編輯室主任就派了助編李裕康去協助完成這項工作。李裕康是我原開明書店的老同事,此時只有二十七歲,而且當過著名編輯家周振甫先生的助手,對古典文學讀物的知識很有基礎,讓他協助做這項工作也是十分恰當的。這也為劉令蒙同志調走后由他接替重印工作創造了條件。[17]

梅嘉陵,湖南長沙的一位中小學老師,在《革命烈士詩抄》編選過程中收集到大量的烈士詩作,中國現代文學館也有不少他和蕭三的往來書信。蕭三在1982年《革命烈士詩抄》續編的序言中說:

十幾年來,許多熱心的讀者,特別是湖南的梅嘉陵同志廣泛搜集了不少在《詩抄》和《增訂本》中不曾收入的烈士遺詩,并把它們寄給我。當我收到這些稿子時,是抱著極大的熱情與感動的心情來讀的。我當即把稿子轉交中國青年出版社,建議出版《詩抄》續集。

蕭三當然是《革命烈士詩抄》最重要的編者,也是1962年增訂本和1982年續編最關鍵的推動者。有研究者認為,“從當事人的回憶來看,蕭三只是中國青年出版社委托掛名和寫序的編者”[18]。其實不完全是這樣,尤其是增訂本和續編,蕭三參與了很多具體的編選工作,在和中青社編輯的很多往來書信中都有體現。1980年12月10日蕭三致信李裕康就提到很多編選的細節:

現在將校閱完了的“革命烈士詩抄”(續集)的手稿全部寄還您處。我一個個烈士的簡歷,一句句他們的詩句,都看過了,有的做了修改(明顯的錯誤),有的作為問題提出來,請你們再斟酌、研究一番,是為至要。

秦末農民起義的領袖二人的姓名,我一向知道的是陳勝、吳廣,但也知道,有人寫作“陳涉、吳廣”,究竟為何寫法,請問周振甫同志決定。

千萬不要出像重版“詩抄”(修訂本)那樣的錯誤。

1980年4月22日,蕭三致信中青出版社文學編輯室,同樣提到了續編的一些具體問題:

長沙梅嘉陵同志的“革命烈士詩抄補遺”全部寄來已有好幾天了。病中(近日鬧腸胃炎病很兇!)看了一遍。詩末都附有說明,來路清楚。詩也有些好的,次好的,口頭流傳的。雖然賀錦齋的十四首,該省的《芙蓉》雜志已經發表了,但賀還有幾首未發表的和口頭的。共有九十多首。再加上聞一多、郁達夫的詩(二人雖非黨員,但都是愛國志士,尤以聞為最,可稱“先生”,而不似其他烈士稱“同志”)——我堅決主張加上!則滿可以作為第二集或者補遺出版。

這項工作請你們派定責任編輯,先把材料××,再找吉鴻昌那首詩以及有價值的詩。或作第二集、續集都憑定奪,我只求恢復名譽。序言要大大縮減。這本詩集我當然也要過問。只是不能如1962年有那么多的精力罷了。

信中“我只求恢復名譽”這句話,指的應該是蕭三的署名問題。《革命烈士詩抄》有的版本沒有署“蕭三主編”。尤其是1978年的重印本沒有標明蕭三主編,蕭三是不滿的。蕭三和妻子葉華1967年被捕入秦城監獄,1975年出獄后情況才得以好轉,但直到1979年才平反。這段時間蕭三一直為自己的平反和名譽問題奔走,并致信毛澤東、周恩來、王震、專案組等。在這個恢復名譽的關鍵時期,蕭三對《革命烈士詩抄》沒有署名“蕭三主編”是有意見的,但中青社也實屬無奈。1980年1月3日中青社領導專門致信蕭三進行解釋:

來信收到。從信的口氣來看,您有點生我的氣了,可惜是大水沖了龍王廟,因為我們在解放初期就認識,您的遭遇我很同情,加之我差一點被排擠掉,所以我對一切受到迫害的人非常同情。所以,我一向是替您說話的。例子如下:

一、《革命烈士詩抄》重版發稿時,我特別告訴責編該稿的同志,此書是您主編的,如有可能,一定要放上您的序言及主編名字。他們當即派人到有關部門去請示,可惜那時您的問題未最后解決,因此未能放上名字。

二、我聽到新華社廣播了您的名字后,即寫信向您祝賀并去看望您,寫了一篇報導交給《中國青年報》,不久他們就排出校樣,但后來該報副刊負責人對我說,準備慢一點見報。

三、我繼續造輿論,向湖南出版社推薦出版您的詩集;向天津百花文藝出版社,建議出版您的散文集《人物與紀念》。此事我既向百花寫信,又口頭上跟他們談過。

四、我給《出版工作》寫文章,目的是讓人們不要抹煞該書的主編及責任編輯的功勞。責任編輯劉令蒙是被整掉的,至今查不到他的下落。至于我的文章有寫得不夠的地方,原因是我對該書編輯的全過程了解得不全面。很對不起。

五、我給另一個刊物寫了一篇文章,說中青社的暢銷書之一《革命烈士詩抄》是由您主編的,該文尚未發表。

六、《出版工作》發表了我那篇文章之后,我正式寫信給青年報副刊負責人,建議將有關您的報導見報。他們已回電話給我,同意刊載該文。

中青社為了及早讓署名蕭三主編的《革命烈士詩抄》面世,采用了重印1978年版本的方法,在1980年重印了署名“蕭三主編”的《革命烈士詩抄》。李裕康致蕭三信中專門提及這個問題:

為了讓這次加上“蕭三主編”的重印本及早與讀者見面,就利用七八年版本的紙型重印,至于當年因情況不明而暫時抽調的詩,在續集中收入。所以這次重印本的“序言”第十頁下端加了個注:“瞿秋白同志的遺詩將收入《革命烈士詩抄》續編中。”這樣做了說明,就不至于發生誤會。

為什么利用原紙型重印可以出得快呢?是為了避免重新排字影響出書時間(否則明年上半年也不一定能印出來)。至于“序言”得以重排,是因為不影響版面,而詩文中要補入幾首,就無法利用原紙型。這些排字和印刷工作中的困難,是一言難盡的。

蕭三雖然非常看重自己的署名權,但不是為謀取個人名譽和經濟收益(他把編輯《革命烈士詩抄》的編輯費全部上繳),而是想在人生晚年恢復政治名譽,擺脫“蘇修特務”的污名。《革命烈士詩抄》的參與者都是出于革命的理想、對烈士的革命情感而參與編輯工作的,主編蕭三“一生都在宣傳死難烈士,幾乎代表他們不停地發出血染的呼喚”[19]。杜谷讀到這些用鮮血與生命譜寫成的烈士詩歌后,“憑著詩人的敏感與熱情,開始有意識地收集”。在94歲時,杜谷仍然委托人打電話向中青社詢問:《革命烈士詩抄》“在經歷了五十多年的風風雨雨之后,現在的情況怎么樣了?是否還在重版?當年的選題策劃和他親筆所寫的審讀報告,以及老一輩革命家(如董必武、謝覺哉、郭沫若等)為《革命烈士詩抄》所提的詩詞手稿是否還保存著?”[20]對于很多人來說,通過編輯《革命烈士詩抄》得以參與到民族歷史建構的進程中,也是一份崇高的政治榮譽。

三 讀者參與和《革命烈士詩抄》的意義生產

《革命烈士詩抄》發行量巨大,報紙上刊登了《革命烈士詩抄》增訂本出版的消息后,“許多人對這部‘用生命和鮮血寫成的詩集’發生了濃厚的興趣。幾乎天天有人來問這本書。不論是平時愛詩的人,還是平時不愛詩的人,都成為熱心的讀者”,而且“許多人不是為了‘學習寫詩’而買這本書,而是為了‘學習做人’而買這本書”。[21]蕭三在1962年增訂本的《再致讀者》中說,“第一次印刷了十萬冊,不到半月就被爭購一空。七、八月又增印了三十二萬冊。為了滿足讀者的需要,東北、西南各地都先后翻印了這本書。據不完全統計,一年之內總共印行了六十多萬本,但仍然供不應求。此外,廣播、電視、各種集會上……都經常朗誦烈士們的這些遺著”[22]。

《革命烈士詩抄》的讀者眾多,但他們不僅是被動的受眾,也是重要的闡釋者。作為一本具有明確革命教育和階級教育目的的詩選,讀者的闡釋也參與了這部詩選意義生產的過程,大量的讀者來信尤其是其中對烈士詩歌的感受構成了“記憶之場”的組成部分。中國現代文學館館藏的一些讀者寫給蕭三的信驗證了這一點,尤其是教師、學生的信中都比較一致地肯定了《革命烈士詩抄》的教育意義。北京七十一中高一(2)班的田樂1963年3月30日致蕭三的信中,表達了對殷夫的敬仰,并向蕭三尋求一些關于殷夫的資料:

最近我看了您主編的那本“革命烈士詩抄”,在那一篇篇充滿浩氣的血色的詩篇中,殷夫的詩尤使我感動。他背叛了自己的反動家庭,依然走上了艱辛的革命道路的精神,他的堅定的革命立場給我留下了極深刻的印象。

現在,清明節就要來了,我們準備到紀念碑前為烈士們掃墓。同學們都在積極地搜集烈士們的事跡,而我準備搜集殷夫同志的一切事跡。但是我現在得到的材料非常少,如果把烈士生前的所有的可歌可泣的事跡比作大海的話,那我僅僅得到了這個大海中的幾滴水。我想,得到這樣的一個大海的話是有些不可能,但我至少想多得幾滴海水。

黑龍江國營克山農場子弟學校的教師謝克勤1963年3月2日致蕭三的信中也表達了自己讀《革命烈士詩抄》“深受感動”“異常沉靜而敬佩的心情”:

正如謝老在題詞中所談的,烈士詩抄真是“句句是詩,字字是血”。讀了這些詩文,又受了一次最深刻的階級教育和傳統教育,我要更加珍愛今天的幸福生活,更加熱愛我們偉大的黨,并為烈士所追求的事業奮斗畢生。

我經常在教學中引述烈士事跡和詩文,向學生進行氣節教育、階級教育和熱愛黨、熱愛社會主義的教育,收到了很好的效果。今后我決心繼續以《革命烈士詩抄》教育學生,使他們知道過去,知道今天和明天。以革命烈士的共產主義精神和為革命視死如歸崇高意志武裝青年,使之成為紅色的“后來人”。

蕭三也在1963年4月2日回信中說,“您熱愛革命烈士的遺作,并經常拿這些詩歌教育青年(也教育自己),這是很好的,現在的青年應該知道過去,知道過去革命的艱難困苦,才會珍愛現在,想到將來,才會好好的向烈士們、向雷鋒學習,作為雷鋒式的青年”。

讀者的這些闡釋和感受使得《革命烈士詩抄》實現了“紀念死者、鼓舞生者”的目的,也是烈士在當下“復活”的證明。另外,讀者意見也是編輯《革命烈士詩抄》的重要參考和依據,因為讀者不僅是闡釋者,也是批評者,在一些具體環節比如版本的變化以及基本事實的認定等方面提出了不少意見。有讀者針對“本社編”《革命烈士詩抄》1978年重印本提出批評:

中國青年出版社出版的《革命烈士詩抄》是很受讀者歡迎的一本好書。但以1978年十月第六次印刷的《詩抄》與1962年六月第二版比較,則很感遜色。原來該書署名“肖三主編”,且有肖三的《致讀者》(代序)和《再致讀者》(增訂本序),都被刪去。原來詩后常附烈士親友或編者所寫的一些資料,如《李大釗同志二三事》(賈芝)、《夏明翰同志傳》(謝覺哉)、《彭湃同志與革命歌謠》(譚達光)、《葉挺將軍的詩》等,也都刪去了。更使人納悶的是還刪去了瞿秋白、高君宇等烈士的詩,也沒有任何的增補。只是有些文字,在新版中作了改正(如蔡瑾磺改為蔡濟黃)。

在這位讀者看來,1978年的重印本是一種倒退,受到了“前些年林彪、四人幫的流毒的影響”[23]。還有讀者對1962年的增訂本的出版方式提出意見,認為雖然增訂本“版型擴大,插圖精美,真叫人愛不釋手”,但1959年的初版“要如何處理,不免為難起來”,因為初版里的詩、注在增訂本里改動不多,版本價值已經不大了,“留下吧?顯得多余;送人吧?也不合適”。因此讀者建議“把增訂本所編入的詩、注另出一本(版型不妨和初版的相同),和增訂本并行發行,讀者可擇其便自行選購,這樣既保持了初版的版本價值,還節約紙張,又減少讀者負擔”。[24]

張青超在1963年1月13日致蕭三的信中提出了《革命烈士詩抄》所收瞿秋白的《曲的解放》的作者歸屬問題:

在您編的“革命烈士詩抄”的修訂本上,有瞿秋白烈士的“曲的解放”一詩,我以為尚可存疑。這首詩我早先曾在魯迅先生的偽自由書中見過,那是偶然翻到的,后來讀那本詩抄,曾感到詫異,后來不知為什么就確信了是秋白烈士寫的;然而今夜我再讀魯迅先生的偽自由書時,在后記中有這樣一段文字:“那時我想關于曹今可我雖然沒有寫過專文,但在‘曲的解放’里確曾涉及,也許可稱為侮辱吧……”引起我的疑慮。我是相信您及參加編輯詩抄的同志們,是不會毫無根據的就確定是秋白烈士之作的,但我更相信以魯迅先生的偉大人格而論,他是絕不會將別人心血據為己有的,又因我年齡小,文化太低而讀的書又太少(這也是當然的),所以不敢也不能自信自己對此的判斷的正確性。所以這些只能使我暫時存疑。

事實上,《曲的解放》是魯迅和瞿秋白合作的產物。據許廣平的《魯迅回憶錄》和《魯迅年譜》,包括《曲的解放》在內的十二篇文章都是以魯迅的名義發表的瞿秋白所寫的文章:“在他和魯迅見面的時候,就把他所想到的腹稿講出來,經過一度交換意見了,就修改或補充或變換內容,然后由他執筆寫出。”[25]這些文章“包含有魯迅的一些觀點,并經過魯迅修改,請人抄寫,用魯迅的筆名發表”[26]。所以這篇作品往往被分別收到魯迅和瞿秋白的著作中。

謝克勤在致蕭三的信中對何叔衡遇難的具體時間提出了疑問,認為《革命烈士詩抄》“不應有絲毫疏忽之處”:

有一個地方想提出來問問,即:何叔衡同志遇難的具體時間。(增訂本)154頁寫的是:“于1935年2月”,160頁謝老《憶叔衡同志》中也是“1935年2月底”,兩說無異。獨183頁楊之華同志《憶秋白》一文中開頭便說:“1935年4月中旬,秋白和鄧子輝、何叔衡等同志……”看來有些矛盾,哪說對呢,我不明白。

蕭三在回信中承認是“我們的疏忽”,并決定“再版時更正,即他犧牲的時期是1935年4月中旬,而不是2月”。在后續的版本中,何叔衡的犧牲時間改為了“1935年4月25日”。

《革命烈士詩抄》的影響廣泛還因為它被以各種不同的方式進行閱讀和傳播,其中不少詩歌被選入教材,至今仍然是中小學重點閱讀的作品之一且“革命烈士詩抄”還以詩歌報告會、朗誦會的形式傳播,[27]一些詩作被譜曲傳唱,如施光南的《革命烈士詩抄 聲樂套曲》(音樂出版社1963年版)、楊靖宇的《中朝民族聯合抗日歌》、黃勵的《工人苦》、彭湃的《勞動節歌》、林基路的《囚徒歌》等也曾被廣泛傳唱,成為“高亢的革命歌曲”[28]。《革命烈士詩抄》甚至被改編為字帖、書法作品,如《簡化漢字小楷字帖:革命烈士詩抄二十二首》(文字改革出版社1961年版)、《革命烈士詩抄書法作品選》(長城出版社1985年版)等。《革命烈士詩抄》中的版畫插畫也常在展覽中展出,在1962年增訂本中增加的李樺、古元、彥涵三人為烈士所畫的版畫,“使人們瞻仰了李大釗、瞿秋白、方志敏、鄧中夏、彭湃等革命烈士的不朽的形象”[29]。

隨著書籍史研究的深入,讀者不再被視為被動的接受者,而是書籍研究的重要因素,因為讀者的存在,書籍的使命才能得以實現。“人們的想法和觀念是怎樣通過印刷品得到傳播的,閱讀又是怎樣反過來影響人們的思想和行為”[30],同樣是我們面對《革命烈士詩抄》時需要正視的。《革命烈士詩抄》的讀者貫穿于這本詩選的出版史,正是一代代讀者的閱讀,和他們不斷地再現、闡釋和再生產,《革命烈士詩抄》才沒有因為時代的變化而失去價值和意義,并成為當代中國的“正典”,獲得了永恒的價值。

結語:書籍創造歷史

書籍不僅僅是一種載體,它不是透明的、被動的,雖然書籍是社會、歷史的產物,但同時也是“人們用以傳播觀念、記錄記憶、書寫故事、行使權力、分配財產的工具”[31],因此歷史在創造書籍的同時,書籍同樣也在創造歷史。《革命烈士詩抄》通過“烈士”與“紀念”,和其他的“記憶之場”一起再現了歷史,歷史通過這些具體的“場所”變得有形、可以觸摸,而“歷史在通常意義上代表著國家,正如國家主要是通過歷史來表達自我一樣,它通過學校和時間,成為我們集體記憶的框架和模型”[32]。這樣的框架和模型也貫穿于《革命烈士詩抄》的生產、傳播和闡釋的過程中,不斷拉長“記憶之場”的歷史。直到今天,仍有很多人談到青少年時代閱讀《革命烈士詩抄》的深刻記憶,以及對他們人生觀和世界觀的影響:“我手不釋卷,在勞動的間隙,在打谷場上,在收工路旁,我千百遍誦讀那瑰麗的詩篇,沉浸在那悲壯的意境里。我虔誠地把所有詩作抄在日記本上,并特意把河南籍烈士楊靖宇、吉鴻昌、李貫慈的遺作貼在墻上”,在這以后的歲月里“遇到曲折坎坷”,“遭受挫折郁悶惆悵時”,總會想起這本書。[33]這樣的感受也構成了幾代人共同的記憶。這也是蕭三編選《革命烈士詩抄》的初衷:他堅信讓烈士們“站起來,自己說話”,而且以詩的形式“會比他回憶和描述的分量大一千倍一萬倍”。[34]

注釋:

[1]參見吳昊《〈革命烈士詩抄〉的出版、版本與反響》,《詩探索》2022年第1期。

[2]參見趙小波《毛澤東對革命烈士的尊崇褒揚及其意義》,《湘潭大學學報》2019年第9期。

[3]毛澤東:《論聯合政府》,《毛澤東選集》第三卷,人民出版社1991年版,第1098頁。

[4]“記憶之場”是法國歷史學家皮埃爾·諾拉創造的概念,他在主編的《記憶之場》中探討了記憶之場如標志性建筑物、教育、紀念活動等如何塑造法國的“國民意識”,是解釋歷史與記憶等問題的重要理論。參見皮埃爾·諾拉主編《記憶之場:法國國民意識的文化社會史》,黃艷紅等譯,南京大學出版社2015年版。

[5][6]蕭三:《致讀者(代序)》,《革命烈士詩抄》,中國青年出版社1959年版,第3、1頁。

[7]吳昊在《〈革命烈士詩抄〉的出版、版本與反響》(《詩探索》2022年第1期)中對此有較為詳細的闡釋。

[8]魯非:《〈革命烈士詩抄〉新舊版的比較》,《讀書》1980年第2期。

[9]參見秦晉《勉從一筆寫丹心——為蕭軍發表〈八月的鄉村〉八十周年而作》,《光明日報》2015年12月17日。

[10]參見戴和圣《張愷帆獄中詩詞的鐵骨丹心》,《學習文苑》2024年4月5日。

[11]《革命回憶錄深受青年群眾歡迎 印行總數超過兩千萬》,《光明日報》1962年5月4日。

[12]蕭三:《致讀者(代序)》,《革命烈士詩抄》,第15頁。

[13]《“革命烈士詩抄”和“革命民歌集”》,《光明日報》1959年4月5日。

[14][15]艾生:《紅旗飄飄編輯部內外》,《人民日報》1961年11月15日。

[16]杜谷:《杜谷詩文選》,四川人民出版社2016年版,第193~194頁。

[17]王久安:《從觀看“烈士紀念日”紀念儀式想到〈革命烈士詩抄〉》,《杜谷詩文選》,第334頁。

[18]吳昊:《〈革命烈士詩抄〉的出版、版本與反響》,《詩探索》2022年第1期。

[19]肖維佳:《蕭三與〈國際歌〉與〈革命烈士詩抄〉》,《新文化史料》1997年第3期。

[20]王久安:《從觀看“烈士紀念日”紀念儀式想到〈革命烈士詩抄〉》,《杜谷詩文選》,第333~334頁。

[21]柏生:《書籍和讀者之間——王府井新華書店見聞》,《人民日報》1962年7月27日。

[22]蕭三:《再致讀者》(增訂版序),蕭三主編:《革命烈士詩抄》(增訂版),中國青年出版社1962年版,第16頁。

[23]魯非:《〈革命烈士詩抄〉新舊版的比較》,《讀書》1980年第2期。

[24]剛毅:《保持版本價值》,《人民日報》1962年8月10日。

[25]許廣平:《魯迅回憶錄》,北京聯合出版公司2021年版,第111頁。

[26]李何林主編:《魯迅年譜》(增訂本)第3卷,人民文學出版社1981年版,第397頁。

[27]參見《北京市各級共青團組織采取多種形式 對青年加強革命傳統教育和階級教育》(《光明日報》1963年1月14日)、《把宿舍變為培養革命接班人的課外陣地 貴陽師院學生宿舍充滿革命朝氣》(《光明日報》1964年4月3 日)、崔維華《正確指導學生的課外閱讀》(《光明日報》1964年5月3日)等報道。

[28]天晴:《為革命烈士的詩作配曲》,《人民日報》1964年1月11日。

[29]《以不同的畫法獨特的風格表現各種題材 “插圖藝術展覽”在京開幕 二百幅插圖和書籍封面引起觀眾的興趣》,《人民日報》1962年3月13日。

[30]黃敏蘭:《羅伯特·達恩頓的書籍史研究》,《史學理論研究》2012 年第4期。

[31]韋胤宗:《閱讀史:材料與方法》,《史學理論研究》2018年第3期。

[32]皮埃爾·諾拉主編:《記憶之場:法國國民意識的文化社會史》,黃艷紅等譯,第51頁。

[33]趙亞山:《我的〈革命烈士詩抄〉》,《人民日報》1999年9月17日。

[34]肖維佳:《蕭三與〈國際歌〉與〈革命烈士詩抄〉》,《新文化史料》1997年第3期。