幕間回響 | 文學(xué)與影視的“跨幕敘事”:打個(gè)共鳴的響指 上海國(guó)際電影節(jié)文學(xué)影視改編話題觀察

“如果算法吃掉文學(xué),電影人是在攀登還是被吞噬?”在第二十七屆上海國(guó)際電影節(jié)“最具轉(zhuǎn)化價(jià)值文學(xué)IP推介會(huì)”上,著名導(dǎo)演謝飛拋出的詰問,久久回響在會(huì)場(chǎng)上空,也為文學(xué)與影視間寄望深遠(yuǎn)的對(duì)話標(biāo)識(shí)了思想的高度。

據(jù)中國(guó)作協(xié)社聯(lián)部和中國(guó)傳媒大學(xué)中國(guó)故事研究院共同編發(fā)的《2024年文學(xué)改編影視作品藍(lán)皮書》顯示,2024年口碑與熱度俱佳的160部國(guó)產(chǎn)劇集中,文學(xué)改編作品占比達(dá)48%;票房過(guò)億的55部國(guó)產(chǎn)電影中,文學(xué)改編作品占據(jù)5個(gè)席位。在人們習(xí)慣“用數(shù)據(jù)說(shuō)話”的今天,一串串翔實(shí)的數(shù)據(jù)印證著文學(xué)與影視的血脈聯(lián)系。不過(guò),盡管這種聯(lián)系由來(lái)已久,隨著新媒介時(shí)代來(lái)臨,短視頻等層出不窮的形式仍不斷刷新著人們的“視界”和審美認(rèn)知,文學(xué)與影視相生相伴的關(guān)系無(wú)疑也發(fā)生著潛移默化的改變。改變時(shí)時(shí)發(fā)生,與日俱深,文學(xué)與影視面臨著怎樣的現(xiàn)實(shí)與未來(lái),文學(xué)的影視改編在這個(gè)進(jìn)程中處于怎樣的方位、扮演怎樣的角色——成為本屆電影節(jié)聚焦的話題之一。

承接2024年文學(xué)影視改編的熱力,“最具轉(zhuǎn)化價(jià)值文學(xué)IP推介會(huì)”正式發(fā)布“最具轉(zhuǎn)化價(jià)值文學(xué)IP榜單”,推介60部文學(xué)作品步入光影映照下的視野。電影節(jié)內(nèi)外,作家、導(dǎo)演、編劇、內(nèi)容平臺(tái)負(fù)責(zé)人等來(lái)自不同領(lǐng)域的專業(yè)人士通過(guò)主旨發(fā)言、深度對(duì)談、圓桌對(duì)話等形式,以觀點(diǎn)碰撞回應(yīng)了關(guān)于文學(xué)影視改編的共同關(guān)切,從主體性博弈、媒介特性差異、技術(shù)變革等維度,探討了文學(xué)影視化改編的深層邏輯。

2023年是令不少劇迷記憶猶新的一年,當(dāng)年上半年,網(wǎng)劇《漫長(zhǎng)的季節(jié)》以豆瓣評(píng)分9.4分成為近年來(lái)不可多得的現(xiàn)象級(jí)高分佳作,這部值得細(xì)細(xì)品味的劇集邀請(qǐng)作家班宇作為文學(xué)策劃,劇中十分出圈的詩(shī)句“打個(gè)響指吧,他說(shuō)/我們打個(gè)共鳴的響指/遙遠(yuǎn)的事物將被震碎/面前的人們尚不知情”就出自班宇;同年,改編自劉慈欣超級(jí)科幻IP的劇集《三體》也取得收視與口碑的雙豐收,被譽(yù)為華語(yǔ)科幻劇的標(biāo)桿之作。在當(dāng)年的上海電視節(jié)期間,電視劇出品人、企鵝影視CEO孫忠懷就曾在演講中敏銳指出,看似突然涌現(xiàn)出的爆款佳作不是憑空出現(xiàn)的,而是行業(yè)長(zhǎng)久以來(lái)的積累和爆發(fā),是對(duì)常識(shí)和理性的回歸。

網(wǎng)劇《漫長(zhǎng)的季節(jié)》海報(bào)

文學(xué)與影視的類型化創(chuàng)作無(wú)疑是多元的,而無(wú)論何種類型,錨定創(chuàng)作主體都是回歸常識(shí)和理性、為創(chuàng)作爆發(fā)積蓄力量的必要條件。在編劇張冀看來(lái),創(chuàng)新求變的首要前提是找到創(chuàng)作主體,而當(dāng)下,這種訴求首先指向文學(xué)性的回歸。“電影固然有屬于工業(yè)體系的一面,有它的創(chuàng)作類型和法則,但對(duì)于一個(gè)創(chuàng)作者來(lái)說(shuō),不管嘗試何種類型,首先都要找到創(chuàng)作主體。因?yàn)橹挥羞@樣穩(wěn)扎穩(wěn)打的探索,才可能真正‘不跑偏’。”面對(duì)一些忽略主體性,盲目求變的誤區(qū),他認(rèn)為,“今天的電影時(shí)代,類型創(chuàng)作或者說(shuō)單一類型已經(jīng)逐漸失效,失去往日魔力,基于這一現(xiàn)實(shí),在內(nèi)容和主題的拓展上重新回歸文學(xué)性,借助文學(xué)的力量實(shí)現(xiàn)敘事的再升級(jí),是當(dāng)下電影創(chuàng)作更新的重中之重。”

2024年,網(wǎng)飛將諾貝爾文學(xué)獎(jiǎng)得主馬爾克斯的代表作《百年孤獨(dú)》改編為電視劇,獲得廣泛好評(píng),至今仍在豆瓣“2024年最值得期待劇集”榜單上以9.2分的高分占據(jù)第二名。這部在釋出改編消息之初并不被看好的劇集,通過(guò)對(duì)文學(xué)性的深入考究與融合,成功地“逆天改命”,使這次改編推向市場(chǎng)后贏得理想收視率的同時(shí),也樹立了好的口碑。有原著書迷觀看劇集后評(píng)論,“網(wǎng)飛作為把全球電視機(jī)整合的流行文化巔峰,能拿出這樣的作品,也算對(duì)‘娛樂至死’的人文回應(yīng)。”可見,當(dāng)主體性歸位,不僅人能超越自身局限,分屬不同藝術(shù)門類的文學(xué)和影視亦然。

網(wǎng)飛劇集《百年孤獨(dú)》劇照

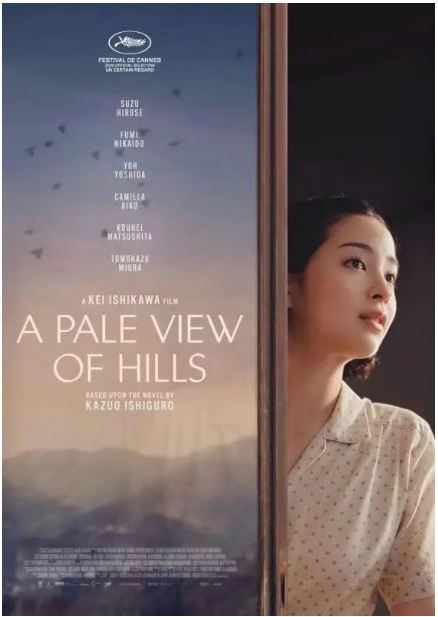

而不同藝術(shù)門類對(duì)主體性的找尋與堅(jiān)守,并不意味著矛盾和對(duì)立,在文學(xué)影視改編這件事上,反而恰恰意味著兩者的殊途同歸。本屆電影節(jié)期間,作家孫甘露與日本導(dǎo)演石川慶圍繞根據(jù)諾獎(jiǎng)作家石黑一雄小說(shuō)改編的電影《遠(yuǎn)山淡影》展開的一場(chǎng)對(duì)談?dòng)葹橐瞬毮浚溟g觀點(diǎn)恰如其分地印證了文學(xué)和電影相生相伴的“知音”關(guān)系。

孫甘露談到,文學(xué)創(chuàng)作和電影創(chuàng)作都有其自身的藝術(shù)規(guī)律,但我們不能把改編簡(jiǎn)單地理解為從一種敘述方式向另一種敘述方式的轉(zhuǎn)化。他對(duì)照石川慶的改編及原著文本指出,不論文字?jǐn)⑹滤[藏的不確定性,還是影像畫面所呈現(xiàn)的相對(duì)明晰的表征,都揭示了人物心理層面的復(fù)雜性和日常的感受,探討了人物的內(nèi)疚和自欺。事實(shí)上,這種成功的轉(zhuǎn)化從來(lái)不可能是各自為政的單打獨(dú)斗,“這種轉(zhuǎn)化與揭示由一個(gè)時(shí)代各個(gè)門類藝術(shù)家的合力創(chuàng)造而成,小說(shuō)的敘事和影像的敘事相互影響、相互滲透,它們不僅僅只是敘事的方法,而是我們觀看與理解世界的方式”。基于《遠(yuǎn)山淡影》乃至更廣泛視域內(nèi)的文學(xué)影視改編案例,孫甘露進(jìn)而談到,“任何文學(xué)作品的影視轉(zhuǎn)化都不能被簡(jiǎn)單理解成IP的改編,而是文學(xué)影視從業(yè)者都深入地感知社會(huì)、感知時(shí)代、感知人,同時(shí)意識(shí)到兩種門類自身發(fā)展中的歷史,并對(duì)時(shí)代中的種種變化作出自己的回應(yīng)。當(dāng)我們回望藝術(shù)發(fā)展史上重要的時(shí)期,比如文藝復(fù)興,很多創(chuàng)作者本身就是全能的百科全書式的藝術(shù)家,隨著分工越來(lái)越細(xì),巨人式的時(shí)代已經(jīng)逝去。但不同門類藝術(shù)家之間密切的交流、互相啟發(fā)、彼此激蕩,也廣泛促進(jìn)了一個(gè)時(shí)代文學(xué)藝術(shù)的發(fā)展。”

電影《遠(yuǎn)山淡影》海報(bào)

石黑一雄《遠(yuǎn)山淡影》書影

作為改編陣營(yíng)的一方,石川慶坦言,原著作者的肯定,賦予了改編者信心。他將文學(xué)的影視改編比喻為登山的過(guò)程,“如果說(shuō)作家寫作是一個(gè)人孤獨(dú)的攀登,影視改編則是一個(gè)團(tuán)隊(duì)彼此支撐,一起向上,盡管二者方式不同,但當(dāng)我們抵達(dá)山頂,看到的風(fēng)景會(huì)是一致的。”孫甘露對(duì)石川慶的這個(gè)比喻深感共鳴,“文字與影像,最后根本性的東西是一樣的。文字能激發(fā)我們的種種想象,但電影給了我們一雙確實(shí)‘看見’的眼睛,那同樣是很有意思的體驗(yàn)。相比文學(xué)作品,影視的具象化表達(dá)特質(zhì),決定了它總能提取出原著未曾言明的部分。但最終,原著和電影之間會(huì)有一種共振效應(yīng)。”

巧合的是,正在對(duì)孫甘露小說(shuō)《千里江山圖》進(jìn)行影視改編的張冀在圓桌對(duì)話中談及的經(jīng)驗(yàn),無(wú)意中回應(yīng)了作家所持觀點(diǎn)。因?yàn)槊鎸?duì)的是一部已經(jīng)有過(guò)話劇、舞臺(tái)劇等諸多改編形式的作品,張冀以格外細(xì)致審慎的態(tài)度閱讀了原著。他注意到,小說(shuō)中有諸多對(duì)上海空間的描寫。比如,人物動(dòng)線上鋪陳的菜場(chǎng)、電影院、門庭冷落的游樂場(chǎng)等處所,張冀認(rèn)為“這些就非常的‘電影’”,“我覺得一般的讀者不會(huì)注意到幾處空間的轉(zhuǎn)換,因?yàn)檫@里幾乎沒有什么戲劇沖突。但在電影上,這些空間轉(zhuǎn)換非常有電影感,如果用電影視聽呈現(xiàn)在畫面上,幾乎就描摹了一個(gè)時(shí)代”。“四馬路菜場(chǎng),勾勒了最有煙火氣的市民生活景象;小說(shuō)中的年代,是電影的黃金時(shí)代,因此電影院是全上海最紅火的、市民每周末必去消遣的場(chǎng)所;后來(lái)看資料我才發(fā)現(xiàn),當(dāng)時(shí)游樂場(chǎng)的凋敝也跟電影院的興起有著莫大關(guān)系”……這些閱讀中的發(fā)現(xiàn)給予張冀巨大的啟發(fā),當(dāng)面對(duì)人物群像一籌莫展之際,恰恰是真正沉潛到文學(xué)原著中的動(dòng)作,幫助他明晰了改編的思路——“‘回到文學(xué)’啟發(fā)我們,電影不光是要編故事,也不光是要講述大眾化。電影要提煉小說(shuō)中不太容易被讀者發(fā)現(xiàn)的部分,重塑時(shí)間和空間,在一個(gè)可信的時(shí)空中講述人們是如何為他們所相信的東西去生、去死、去愛、去恨,唯有這樣的改編才能夠很自然地觸動(dòng)今天的觀眾,也只有這樣的改編才可能消弭因時(shí)空變幻產(chǎn)生的隔閡”。

《千里江山圖》書影

尤其值得注意的是,如今環(huán)境下,文化產(chǎn)品不再能抱持“酒香不怕巷子深”的固見,被動(dòng)等待受眾上門早已行不通。事實(shí)上,不但創(chuàng)作者一方在時(shí)刻警醒著藝術(shù)的主體性,短視頻時(shí)代,觀眾從“被動(dòng)接受”轉(zhuǎn)向“主體性覺醒”(編劇董潤(rùn)年語(yǔ)),已成為不爭(zhēng)的現(xiàn)實(shí)。在內(nèi)容平臺(tái)及各類虛擬社交場(chǎng)合,從不缺少躍躍欲試、靈感迸發(fā)的身影——觀眾們解構(gòu)影視文本、參與意義共創(chuàng),表達(dá)著改編作品提供情感代償與社交貨幣的訴求,觀眾的主體性正前所未有地覺醒,而這正在倒逼創(chuàng)作模式發(fā)生相應(yīng)變化。這從一個(gè)側(cè)面解釋了李娟散文改編劇集《我的阿勒泰》在愛奇藝播出吸引超40%年輕觀眾的原因——爆款從來(lái)不可能“無(wú)中生有”,摸準(zhǔn)了當(dāng)下“慢美學(xué)”的脈門,文學(xué)影視改編不但提供了一劑對(duì)抗都市生活焦慮的療愈良方,也造就了一個(gè)融合文學(xué)與影視特質(zhì)的全新審美對(duì)象。

愛奇藝執(zhí)行總編輯梁萌從平臺(tái)角度提出影視改編的三個(gè)關(guān)鍵考量:“能不能喚起受眾的好奇心?能不能與觀眾達(dá)到情感的共鳴?能不能引發(fā)深度的思辨?”——這三個(gè)“能不能”剖白了內(nèi)容平臺(tái)在藝術(shù)性與市場(chǎng)間尋找平衡點(diǎn)與落腳點(diǎn)的核心標(biāo)尺,通俗地講,也就是當(dāng)下衡量一部文學(xué)作品是否具備影視改編潛質(zhì)的關(guān)鍵要素。“劇中‘去愛,去生活,去受傷’的價(jià)值觀表達(dá),精準(zhǔn)切中了年輕觀眾的精神需求,將散文的個(gè)人體悟成功轉(zhuǎn)化為引發(fā)共鳴的集體記憶。”分析《我的阿勒泰》改編的成功經(jīng)驗(yàn)時(shí),梁萌如是說(shuō)。

劇集《我的阿勒泰》劇照

貢布里希在《藝術(shù)的故事》中說(shuō),“人們看見天空中旗幟在飄揚(yáng),但是吹動(dòng)它的是風(fēng)”。面對(duì)文學(xué)影視改編如火如荼、雜花生樹的現(xiàn)場(chǎng),上海國(guó)際電影節(jié)中的意見交鋒無(wú)疑為我們透過(guò)現(xiàn)象發(fā)現(xiàn)背后推動(dòng)其孕育誕生的力量,提供了一個(gè)“跨幕對(duì)話”的寶貴契機(jī)。

(圖自上海國(guó)際電影節(jié)官方及網(wǎng)絡(luò)資料)