民族精神的接續(xù)與重振 ——抗戰(zhàn)時(shí)期兒童報(bào)刊上的英雄形象

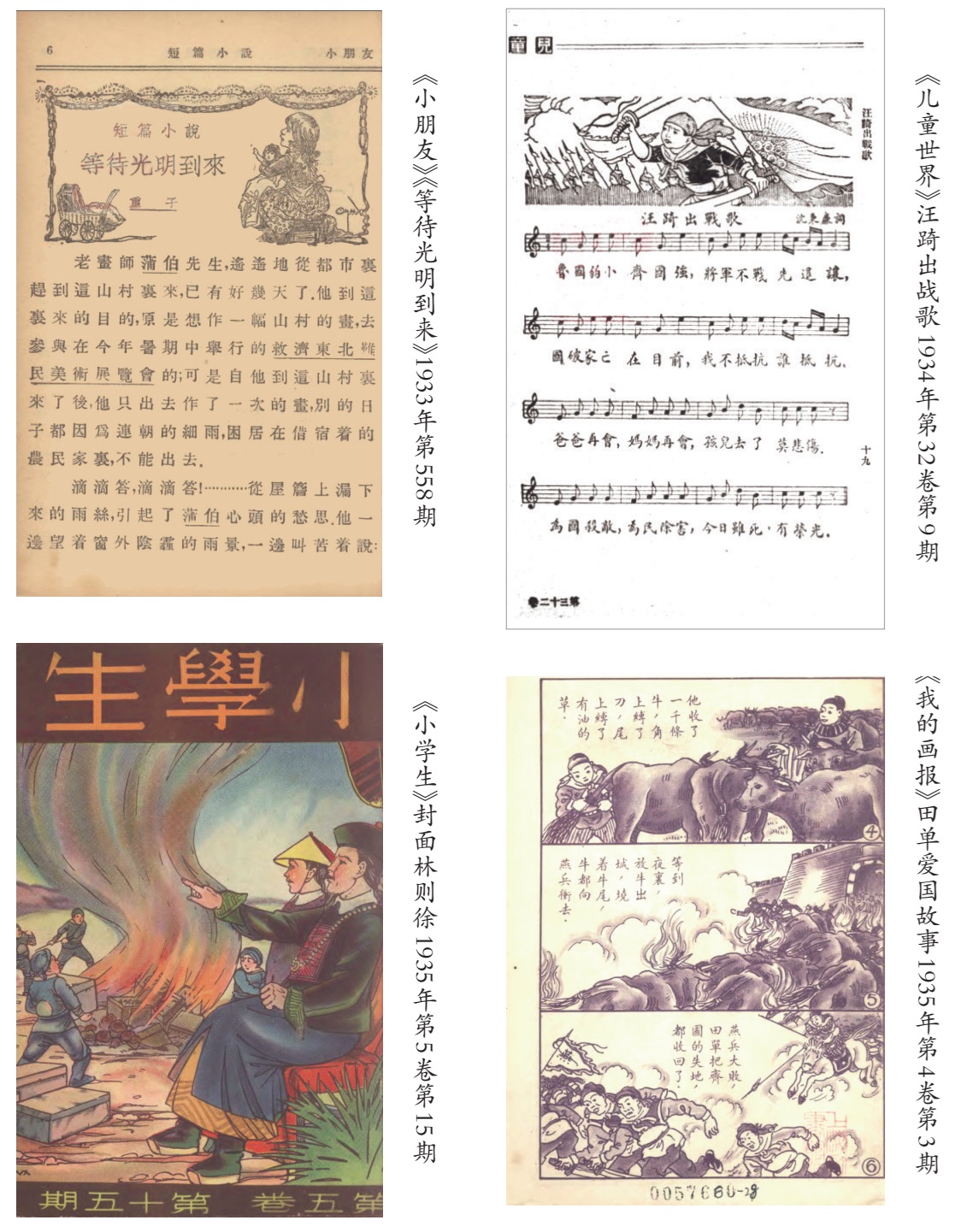

抗戰(zhàn)時(shí)期(1931-1945)發(fā)行量最大、在全國(guó)知名度和普及度最廣的兒童報(bào)刊如《兒童世界》(商務(wù)印書館)、《小朋友》(中華書局)、《小學(xué)生》(北新書局)、《新少年》(開(kāi)明書店)、《我的畫報(bào)》(新中國(guó)書局)等,都依托自己的刊物特色,塑造了各種“抗敵英雄”形象。將這些英雄形象分類,可以分為“歷史上的民族英雄”和“文學(xué)中的抗敵小將”兩大類。

歷史上的民族英雄

不同時(shí)期對(duì)“民族英雄”的定義一直在演變,抗戰(zhàn)時(shí)期兒童報(bào)刊選登的“民族英雄”的共同特點(diǎn)有:他們都是中國(guó)歷朝歷代為祖國(guó)抗敵、復(fù)興而努力奮斗的英雄人物。既有在戰(zhàn)場(chǎng)上英勇殺敵的英雄,也有為國(guó)家拼盡全力的勇士。他們代表了抗戰(zhàn)時(shí)期需要的“民族精神”——堅(jiān)決抵抗外敵、為國(guó)家犧牲生命和捐輸人財(cái)、絕不投降的戰(zhàn)時(shí)民族主義。

其中在疆場(chǎng)殺敵的民族英雄故事我們已經(jīng)耳熟能詳,如班超、霍去病、祖逖、謝玄、花木蘭、岳飛、文天祥、史可法、戚繼光、鄭成功、林則徐、馮子材、鄧世昌、左寶貴、閻典史、于謙、沈鏵、任環(huán)等。值得注意的是,為適應(yīng)抗戰(zhàn)需求,兒童報(bào)刊還對(duì)“民族英雄”概念進(jìn)行了延伸,從戰(zhàn)場(chǎng)上拓展到戰(zhàn)場(chǎng)外,囊括進(jìn)了為愛(ài)國(guó)而奔走努力的其他歷史人物,如哭秦庭救楚的申包胥、博浪沙刺秦王的張良、臥薪嘗膽的勾踐、智復(fù)齊國(guó)的田單、為國(guó)家仗義疏財(cái)?shù)牟肥健⒊譂h節(jié)牧羊的蘇武等,這種典范甚至進(jìn)一步擴(kuò)展到為國(guó)家放下一己榮辱的廉頗和藺相如。

對(duì)于這些真實(shí)存在的歷史人物,兒童報(bào)刊通常用非虛構(gòu)的“故事”和“戲劇”兩種文學(xué)體裁來(lái)講述。1931-1933年間,《兒童世界》就在《愛(ài)國(guó)劇》《愛(ài)國(guó)故事》欄目中刊載了系列民族英雄故事。1933年,《小朋友》也在《愛(ài)京劇》欄目中連續(xù)刊載了民族英雄故事,這些故事文采斐然,流暢易讀,由民國(guó)時(shí)期編輯、教育家、兒童文學(xué)作家呂伯攸親自撰寫。此外,便于講故事的多格漫畫圖和有利展示民族英雄風(fēng)采的大幅封面畫也常被兒童報(bào)刊使用。如1934年間,《我的畫報(bào)》就刊登了一系列民族英雄的多格漫畫故事,有班超、霍去病、祖逖、謝玄、花木蘭、岳飛等。1935年間,《小學(xué)生》也以一系列民族英雄作為雜志封面,有蘇武、馬援、郭子儀、岳飛、文天祥、戚繼光、史可法、鄭成功、林則徐、馮子材、鄧世昌、左寶貴等。該雜志還每期撰寫配套文章《封面故事》,介紹封面畫中民族英雄的愛(ài)國(guó)事跡。值得一提的是,這些畫都為七色畫,用色十分鮮艷明亮,畫面恢宏大氣,英雄人物在畫面中占滿畫框,身形頂天立地,表情生動(dòng)威武,服飾衣冠細(xì)節(jié)考究,動(dòng)作栩栩如生,展現(xiàn)了人物的英雄氣概。它們都是當(dāng)時(shí)紅極一時(shí)的裝幀藝術(shù)家鄭慎齋的作品。鄭慎齋師從畫家劉海粟,曾為許多文學(xué)作品設(shè)計(jì)書籍封面。上海北新書局《小學(xué)生》(1931-1936)從發(fā)行到停刊的6年中,鄭氏一直承擔(dān)其封面畫創(chuàng)作者,而這一組“民族英雄封面畫”也是他最有代表性的一組作品。

事實(shí)上,梳理民族英雄故事的做法在此時(shí)期的報(bào)章和書籍中相當(dāng)常見(jiàn),有不少出版社也通過(guò)出版“中華民族英雄傳記”系列書籍來(lái)傳揚(yáng)和重振民族精神,以彰顯“外患和禍亂并不足懼,最可懼的就是民族精神的喪失”之道理。但兒童報(bào)刊講述這類故事卻自有其獨(dú)特的視角,它們以青少年為目標(biāo)讀者,特別強(qiáng)調(diào)“英雄的少年時(shí)代”和“少年英雄”的故事,如反復(fù)演繹班超投筆從戎、祖逖聞雞起舞、岳飛后背刺字、花木蘭替父從軍等英雄的少年時(shí)代情節(jié),并變換多種形式歌頌少年英雄汪踦的事跡。1933-1934年間,《兒童世界》曾三次刊登汪踦的故事,用故事和戲劇講述了齊魯交戰(zhàn)期間,魯國(guó)14歲的童子汪踦奮勇殺敵、戰(zhàn)死沙場(chǎng)的壯舉。音樂(lè)家沈秉廉也專門為《兒童世界》創(chuàng)作了《汪踦出戰(zhàn)歌》,其情懇切,其辭十分雄渾有力:“魯國(guó)弱小齊國(guó)強(qiáng),將軍不戰(zhàn)先退讓,國(guó)破家亡在目前,我不抵抗誰(shuí)抵抗。爸爸再會(huì),媽媽再會(huì),孩兒去了,莫悲傷。為國(guó)殺敵,為民除害,今日雖死,有榮光。”

兒童報(bào)刊刊載民族英雄故事的目的在于以古喻今。考慮到小讀者的理解能力,刊物往往在故事結(jié)尾直接點(diǎn)明其用意,要求讀者將歷史故事和當(dāng)下中國(guó)進(jìn)行聯(lián)系,如《田單復(fù)齊》和《為祖國(guó)廉藺交歡》,意在諷刺當(dāng)局“攘外必先安內(nèi)”的不團(tuán)結(jié)政策:“一般勇于對(duì)內(nèi)而怯于對(duì)外的不抵抗人們,和田單比較起來(lái),不知將怎樣慚愧啊!”“一個(gè)國(guó)家里,如果朝野上下,都能相讓為國(guó),又能一致對(duì)外,國(guó)家是沒(méi)有不強(qiáng)盛的。”《岳武穆盡忠報(bào)國(guó)》是要闡釋“堅(jiān)決主戰(zhàn)不能主和”的道理:“主戰(zhàn)與主和,究竟那方面有利于民族和國(guó)家?”《文天祥殺身成仁》則是借文天祥舍生取義的故事來(lái)諷刺當(dāng)下做漢奸的現(xiàn)象:“為什么不可投降異族人?我們可以幫助外國(guó)人壓迫本國(guó)的同胞嗎?有許多人為什么肯做漢奸?”總之,要讀者從歷史中汲取當(dāng)下抗戰(zhàn)需要的民族精神:“他們義勇的精神,正是在我們抵抗暴日時(shí)所需要的呢!”

而從小讀者的回饋也可以看出,兒童報(bào)刊的此類教育是比較成功的。兒童的回饋體現(xiàn)在兒童參加的廣播節(jié)目、兒童節(jié)大會(huì)發(fā)言、平日的演說(shuō)和兒童投稿的讀后感中。一篇1936年的“學(xué)校生活速寫”記錄了某小學(xué)舉辦的愛(ài)國(guó)故事演說(shuō)比賽,學(xué)生們所講述的有弦高犒師、汪踦殺敵、木蘭從軍、左寶貴抗日、卜式毀家助軍、文天祥殺身成仁、史可法守?fù)P州、戚繼光抗倭寇等兒童雜志上常見(jiàn)的英雄故事,而兒童們不僅“都講得慷慨激昂,愛(ài)國(guó)的情緒,表現(xiàn)得十足”,他們對(duì)每個(gè)歷史人物精神的當(dāng)下啟示也領(lǐng)會(huì)得十分清晰,如分享弦高故事的兒童就呼吁同學(xué)們回家宣傳義商行為:“諸位有許多是從商家來(lái)的,我希望諸位回到家里,跪倒在自己爸爸哥哥的面前,懇求他們都做一個(gè)現(xiàn)代的弦高,都做一個(gè)愛(ài)國(guó)的商人!”講述汪踦故事的兒童則呼吁道:“小朋友們,我們的國(guó)家已危險(xiǎn)極了……我們都是中國(guó)的孩子,我們都該做一個(gè)現(xiàn)代的汪踦,馬上組成一隊(duì)小戰(zhàn)士,勇敢的殺退我們的敵人啊!”總之,其教育效果正如該演說(shuō)比賽的宣言所說(shuō):“細(xì)味古人愛(ài)國(guó)的史實(shí),堅(jiān)定自己愛(ài)國(guó)的決心,準(zhǔn)備做一個(gè)鏟除橫暴捍衛(wèi)祖國(guó)的小戰(zhàn)士!”

文學(xué)中的抗敵小將

另一種英雄形象來(lái)自于文學(xué)虛構(gòu)。抗戰(zhàn)文學(xué)創(chuàng)作一直占據(jù)著兒童報(bào)刊的重要版面,不同于成人報(bào)刊上的抗戰(zhàn)文學(xué),這些兒童文學(xué)以青少年為主人公,描畫兒童能為抗日所做的貢獻(xiàn)。在這些想象中,兒童被要求承擔(dān)起自己的政治角色,在各個(gè)場(chǎng)景中做出應(yīng)有的反應(yīng),顯示了當(dāng)時(shí)的知識(shí)分子對(duì)戰(zhàn)時(shí)兒童的期待和塑造。這些作品也代表了抗戰(zhàn)兒童文學(xué)的最高成就,舒群、沈起予、賀宜、包蕾、鐘望陽(yáng)、陳伯吹、陳北鷗等作家都貢獻(xiàn)了代表作品,按照兒童形象特征,可將其分為解放區(qū)、國(guó)統(tǒng)區(qū)和淪陷區(qū)的兒童。

解放區(qū)兒童參與抗戰(zhàn)的方式主要是查崗放哨和生產(chǎn)動(dòng)員。作為邊區(qū)兒童團(tuán)成員,他們?cè)谶厖^(qū)協(xié)助游擊隊(duì)從事救亡宣傳、站崗放哨、帶路送信、監(jiān)視敵人、慰問(wèn)軍屬和參加勞動(dòng)等工作,在側(cè)面戰(zhàn)場(chǎng)貢獻(xiàn)了巨大的力量。有不少小說(shuō)都表現(xiàn)了解放區(qū)兒童團(tuán)員的生活。1938年,兒童文學(xué)作家鐘望陽(yáng)以蘇蘇為筆名在《譯報(bào)》副刊《兒童周刊》上發(fā)表長(zhǎng)篇小說(shuō)《小癩痢》,連載9期,深受讀者歡迎。該小說(shuō)描寫了一個(gè)鄉(xiāng)下孩子小癩痢在游擊隊(duì)教育下,從一個(gè)憨頭憨腦的孩子迅速成長(zhǎng)為一個(gè)能傳遞情報(bào)、無(wú)所畏懼的小游擊隊(duì)員,此外,小說(shuō)還著力描寫了“大毛狗”“小猢猻”“粗里粗氣”等一批小英雄形象。另外,作家陳北鷗1945年也在《小朋友》上發(fā)表戲劇《小戰(zhàn)士》,塑造了兩個(gè)敏捷勇敢的兒童團(tuán)員李小七和王小五,兩人都是游擊隊(duì)的兒童哨兵,其中李小七的父親還是游擊隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)。他們訓(xùn)練有素,機(jī)智過(guò)人,在路邊查路條時(shí),不僅救助了逃難兒童張志成和被敵兵抽血的林氏兄妹,還設(shè)計(jì)誘騙來(lái)汲水的日本兵——最終成功用繩子勒住日本兵脖子,將他上交給了游擊隊(duì)。除了小說(shuō)和戲劇,邊區(qū)兒童團(tuán)員查崗放哨,捉漢奸挖地道等功績(jī)還被記錄在抗戰(zhàn)兒童歌曲中,如音樂(lè)家冼星海所創(chuàng)作的兒童歌曲《酸棗刺》,就通過(guò)小孩和農(nóng)民之間的對(duì)唱,記錄了兒童團(tuán)員配合游擊戰(zhàn)的場(chǎng)景:“你拿刀,你拿刀,我拿槍,我拿槍,牽起手來(lái)打東洋,牽起手來(lái)打東洋。”“你放哨,你放哨,我站崗,我站崗,防止?jié)h奸鬼子進(jìn)村莊,防止?jié)h奸鬼子進(jìn)村莊。”另一首《兒童團(tuán)武器歌》則將兒童團(tuán)捉漢奸和敵探的工作描繪得更為生動(dòng)細(xì)致:“棍兒可以通消息,刻了尺寸來(lái)測(cè)量,盤查放哨又站崗,又站崗。”“麻繩木棍來(lái)合作,一天捉到小漢奸,麻繩捆起,走一趟,走一趟。”

國(guó)統(tǒng)區(qū)兒童支持抗戰(zhàn)的方式則主要是捐款和“服用國(guó)貨”,這是國(guó)統(tǒng)區(qū)中小學(xué)生參與抗戰(zhàn)的兩大官方途徑,因此兒童刊物也配合學(xué)校和教育部做了大量宣傳。由于兒童沒(méi)有收入來(lái)源,他們捐款需要省吃儉用,通過(guò)省下“糖果錢”“看電影費(fèi)”“雜食費(fèi)”“鉛筆,橡皮,薄籍和一切用品等費(fèi)”來(lái)儲(chǔ)金,因此捐款抗敵的兒童形象都十分感人。1933年,重子在《小朋友》發(fā)表抒情小說(shuō)《等待光明到來(lái)》,講述畫家蒲伯畫了一幅鄉(xiāng)下女孩站在陰雨中遠(yuǎn)眺的畫,義賣了150元捐給東北義勇軍,而這些錢里,還有畫中的貧苦小女孩菱菱托他捐獻(xiàn)的一塊錢,是沒(méi)有收入的她“一個(gè)銅元一個(gè)銅元節(jié)省下來(lái)的”。這類兒童為東北義勇軍儲(chǔ)金捐款的故事在此時(shí)期報(bào)刊中很常見(jiàn),1933年,《兒童世界》也發(fā)表了名為《快樂(lè)的一夜》的“愛(ài)國(guó)故事”,講述兩個(gè)小學(xué)生敏中和強(qiáng)華在元旦節(jié)將母親給的零花錢捐給東北抗日義勇軍,他們因此得到了母親的表?yè)P(yáng)和獎(jiǎng)勵(lì),度過(guò)了快樂(lè)的一夜。而故事主人公名為“敏中”和“強(qiáng)華”,也寄托了作者的愛(ài)國(guó)愿望。此外,該故事也能看出兒童捐款能有效影響家庭,無(wú)獨(dú)有偶,1936年,兒童文學(xué)家鐘望陽(yáng)以其本名杜也牧在《小朋友》上發(fā)表短篇故事《愛(ài)國(guó)的毛毛》,講述小學(xué)生毛毛為綏遠(yuǎn)抗戰(zhàn)向全家人募捐,祖父捐出了吸紙煙的兩塊錢,爸爸捐出一個(gè)月的車費(fèi)五塊錢,媽媽則省出三元菜錢,全家為毛毛湊齊十元,毛毛的家庭因此得到了老師和同學(xué)的表?yè)P(yáng)。同期雜志中另有一個(gè)異曲同工的故事《最好的禮物》,講述玉兒為外祖母慶生,他將一塊錢以外祖母的名義捐給了“救國(guó)義捐經(jīng)收處”,得到了外祖母的表?yè)P(yáng)。以上故事無(wú)疑展現(xiàn)了當(dāng)時(shí)知識(shí)分子“兒童是國(guó)家、家庭及學(xué)校的一個(gè)連接點(diǎn),是對(duì)中國(guó)普通民眾與家庭婦女進(jìn)行抗戰(zhàn)宣傳的一個(gè)有效中介”的理想。

除了捐款,要兒童堅(jiān)持用國(guó)貨也并不容易。一方面,兒童并不能掌握家中采購(gòu)大權(quán),無(wú)論是衣服、日用品還是學(xué)習(xí)用具,幾乎都依賴于母親的選擇。另一方面,此時(shí)洋貨比之國(guó)貨物美價(jià)廉,不僅質(zhì)地更牢、價(jià)格更低,而且外觀更精美,強(qiáng)行要求民眾選擇國(guó)貨,是出于與經(jīng)濟(jì)規(guī)律相悖的民族利益,不少家庭婦女缺少此種覺(jué)悟,更愿意購(gòu)買洋貨。因此,兒童報(bào)刊宣傳服用國(guó)貨的辦法是,將“服用國(guó)貨”與“好學(xué)生”概念綁定,塑造了多名“服用國(guó)貨”的好學(xué)生典型供兒童模仿。早在1931年,《小朋友》就發(fā)表了《愛(ài)國(guó)的孩子》,講述一名叫仁兒的孩子家貧但愛(ài)國(guó),店員向其母親推薦日本布,仁兒堅(jiān)決抵制日貨,要求其母親購(gòu)買中國(guó)布。1933年,《小朋友》又發(fā)表了標(biāo)題相似的故事《愛(ài)國(guó)的福兒》,講述福兒的媽媽要為他買帽子,漂亮的帽子是外國(guó)貨,普通的帽子是中國(guó)貨,福兒則堅(jiān)持選擇中國(guó)貨。同一年,《兒童世界》也發(fā)表了小說(shuō)《一個(gè)模范學(xué)生》,講述模范學(xué)生培生的母親獎(jiǎng)勵(lì)他考試得第一,要為他做新衣,培生不讓母親用日本絲綢,專門要求買土布做衣。上述正面典型的故事無(wú)疑會(huì)帶給兒童讀者深深的刺激——人人都想做好學(xué)生,考第一名固然不易實(shí)現(xiàn),但“服用國(guó)貨”卻是容易模仿的。隨著教育部對(duì)兒童“服用國(guó)貨”要求的日漸嚴(yán)格,學(xué)校也將之與學(xué)生的操行等級(jí)掛鉤。1935-1936年間,兒童報(bào)刊上甚至出現(xiàn)了“服用國(guó)貨”的反面人物,《兒童世界》上的吳士林和《小朋友》上的麗麗都是這樣的反面典型,他們穿著漂亮的外國(guó)衣服,卻被同學(xué)指責(zé)和勸告“這不是國(guó)難中愛(ài)國(guó)小學(xué)生該做的事情”,最終他們也都因羞愧而改正了自己的行為。榜樣是人成長(zhǎng)的一種需要,人類大多數(shù)的行為可以通過(guò)觀察他人的行為獲得,尤其強(qiáng)調(diào)他人對(duì)示范者或示范者行為的評(píng)價(jià),對(duì)行為的再現(xiàn)有較大影響。兒童的教育離不開(kāi)“典型”,“好榜樣”和“壞榜樣”都是兒童教育的重要手段。

淪陷區(qū)兒童的抗日行為則主要表現(xiàn)為對(duì)“最后一課”的奮起反抗。《最后一課》本是法國(guó)小說(shuō)家都德1873年創(chuàng)作的短篇小說(shuō),講述普法戰(zhàn)爭(zhēng)中被普魯士強(qiáng)行割讓的一所鄉(xiāng)村小學(xué)在上告別母語(yǔ)的最后一課時(shí)的悲哀和屈辱。抗戰(zhàn)期間,兒童報(bào)刊反復(fù)介紹這篇小說(shuō)以喚起中國(guó)兒童的共鳴和愛(ài)國(guó)情感,正因?yàn)樾≌f(shuō)中描繪的場(chǎng)景也是淪陷區(qū)兒童所經(jīng)歷的,有不少作家開(kāi)始效仿這篇小說(shuō)來(lái)創(chuàng)作中國(guó)的“最后一課”。1936年,作家沈起予在《文學(xué)叢報(bào)》上發(fā)表了小說(shuō)《最初一課》,講述兩個(gè)小學(xué)生聯(lián)合起來(lái)反對(duì)親日反共的教科書的故事,更有意思的是,小說(shuō)主人公劉復(fù)明和王大朋本是經(jīng)常打架的死對(duì)頭,但因?yàn)楣餐骱奕毡救苏碱I(lǐng)學(xué)堂,強(qiáng)迫老師講授冀東防共自治政府編寫的親日課本,劉復(fù)明和王大朋決定化敵為友,帶領(lǐng)全班一起反抗日本假鬼子帶來(lái)的“最初一課”。1939年,兒童文學(xué)家包蕾在《好孩子周刊:兒童讀物》上也講述了類似的故事,日偽學(xué)校里的老師和日本軍官要求學(xué)生歌頌日本,但是學(xué)生們卻拒絕當(dāng)漢奸,即便有學(xué)生被日軍當(dāng)場(chǎng)殺害,依然有學(xué)生前仆后繼地在墻上寫下“打倒日本帝國(guó)主義”的標(biāo)語(yǔ),帶領(lǐng)大家朝漢奸扔石頭。事實(shí)上,描述其淪陷區(qū)兒童“最后一課”的回憶文章很多,但大多數(shù)都較為抒情悲觀,但正因?yàn)槿绱耍@類敢于反抗“最后一課”的故事才尤其振奮人心。

現(xiàn)實(shí)中的抗戰(zhàn)英烈

除了上述兩類“英雄形象”,兒童報(bào)刊上還有一類英雄人物是“現(xiàn)實(shí)中的抗戰(zhàn)英烈”,他們是抗戰(zhàn)期間為國(guó)鏖戰(zhàn)的抗敵英雄,如1932年“一二八事變”中犧牲的上海商會(huì)童子軍烈士羅云祥、鮑正武、毛征祥、應(yīng)文達(dá),駕駛裝軍火的卡車沖入黃浦江,與車內(nèi)日軍同歸于盡的上海汽車司機(jī)胡阿毛;1936年底堅(jiān)持綏遠(yuǎn)抗戰(zhàn)的傅作義將軍;1937年在盧溝橋事變中殉國(guó)的佟麟閣和趙登禹將軍;1937年淞滬會(huì)戰(zhàn)中堅(jiān)守四行倉(cāng)庫(kù)的謝晉元烈士;1938年在聊城抗戰(zhàn)中犧牲的愛(ài)國(guó)將領(lǐng)范筑先,以及一些愛(ài)國(guó)民間人士,如被稱為空軍之母的空軍烈士周志開(kāi)的母親,在農(nóng)村同日軍周旋作戰(zhàn)的廣西韋老太太莫花棉等。兒童報(bào)刊通常用新聞或故事等簡(jiǎn)短體裁來(lái)報(bào)道他們的事跡,不需要額外的文學(xué)修飾,這些發(fā)生在眼前和身邊的抗戰(zhàn)英烈傳已經(jīng)足夠感動(dòng)讀者。

從“歷史中的民族英雄”到“文學(xué)中的抗敵小將”再到“現(xiàn)實(shí)中的抗戰(zhàn)英烈”,兒童報(bào)刊上出現(xiàn)的這三種英雄形象在虛實(shí)與古今之間,共同打通了民族主義從歷史到現(xiàn)實(shí)的通路,歷史上的民族英雄精神最終在抗戰(zhàn)時(shí)期得到了續(xù)接和重振。當(dāng)日本侵華改變了中國(guó)兒童的生存境遇,也同時(shí)改變了知識(shí)分子對(duì)兒童的定位和教育,兒童被看作是“全民族生命的幼苗”,“國(guó)家之盛衰視乎民族,民族之強(qiáng)弱視乎兒童”。中國(guó)的精英知識(shí)分子開(kāi)始借助媒介力量,以兒童報(bào)刊為陣地,以兒童喜愛(ài)的英雄形象為手段,向兒童進(jìn)行抗戰(zhàn)啟蒙和教育。其對(duì)于抗敵英雄的選擇,故事的講述方式和角度,以及在人物形象中所植入的情感、觀念,都反映了教育者對(duì)兒童的期待和塑造,讀者在閱讀報(bào)刊的同時(shí),必然也受到這些英雄形象的感召與鼓舞,兒童的抗戰(zhàn)動(dòng)員因此得以完成。

(作者系重慶師范大學(xué)初等教育學(xué)院教師)