歷史學(xué)家馮爾康91歲出新著 在“顧真齋”治史求真

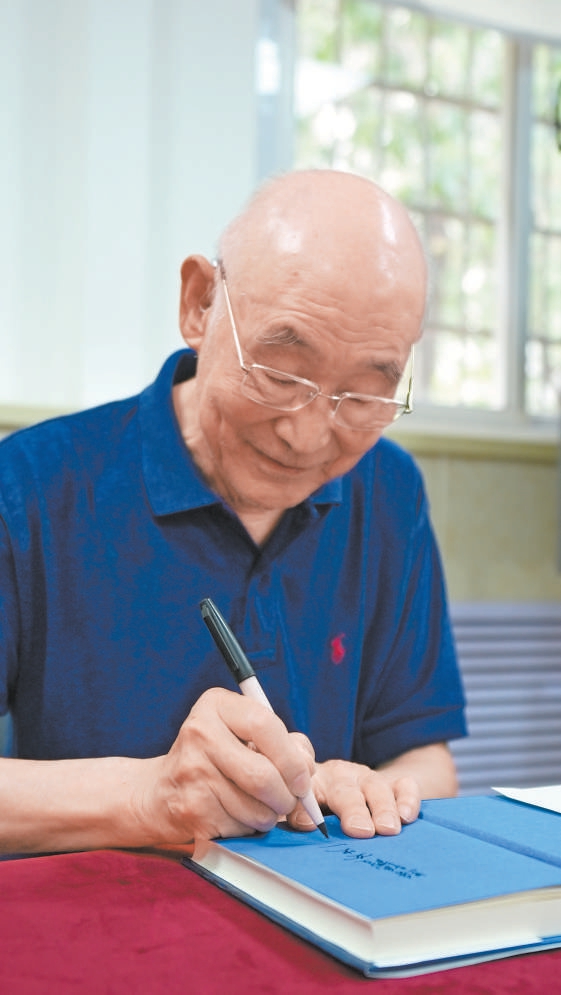

馮爾康為讀者簽名。 孫寧伯?dāng)z

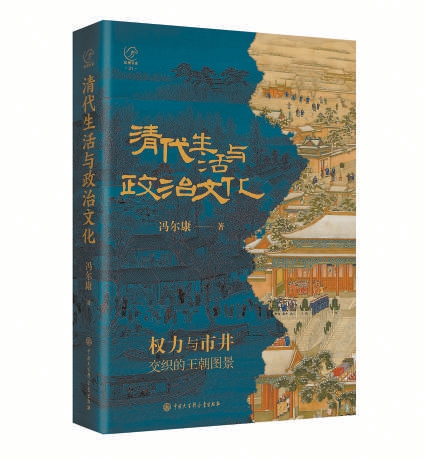

《清代生活與政治文化》

《雍正傳》

2025年,恰逢著名歷史學(xué)家、南開(kāi)大學(xué)榮譽(yù)教授馮爾康的經(jīng)典著作《雍正傳》出版40周年,6月20日,馮爾康先生的最新著作《清代生活與政治文化》也與讀者見(jiàn)面。91歲的馮爾康先生日前在南開(kāi)大學(xué)家中接受北京日?qǐng)?bào)記者獨(dú)家專訪,他關(guān)心天下,關(guān)切周遭,關(guān)懷他人,展現(xiàn)出一位大學(xué)者的睿智和純粹。

精讀一本書(shū)

馮爾康治史專精于清史、社會(huì)史、宗族史和史料學(xué)等領(lǐng)域,其書(shū)房名“顧真齋”,他說(shuō),“顧真”體現(xiàn)了治史的“求真”態(tài)度,于史料中覓求歷史的真相,也體現(xiàn)他對(duì)故鄉(xiāng)江蘇儀征(古代名為真州)的熱愛(ài)。

“顧真齋”藏書(shū)至少有幾千冊(cè),書(shū)房、客廳以及兩個(gè)臥室都有書(shū)柜。每個(gè)書(shū)柜里的書(shū)排列整齊,新書(shū)和舊書(shū)仿佛在對(duì)話,將過(guò)去與現(xiàn)在緊緊相連。

在大量藏書(shū)中,馮爾康收藏的家譜無(wú)疑是很特別的存在,來(lái)自江西的《劉氏家譜》以及湖南、山東、河南、四川、江蘇等地的家譜都被馮爾康用心珍藏,他說(shuō):“20世紀(jì)80年代,大家都找我為家譜寫(xiě)序,為村史寫(xiě)序,因?yàn)閳?bào)紙報(bào)道我是中國(guó)譜牒會(huì)副會(huì)長(zhǎng),又發(fā)表過(guò)相關(guān)文章。”

采訪過(guò)程中,記者在出版于2019年的《馮爾康文集》中發(fā)現(xiàn)了一張寫(xiě)于2014年的便條,這張鉛筆寫(xiě)的便條寫(xiě)在提貨單背面。馮爾康搜索著記憶,原來(lái)這是他在安徽大學(xué)任客座教授時(shí),為了準(zhǔn)備一次講座,隨手將要講的觀點(diǎn)、提綱記了下來(lái)。而這也是他遵循了一生的治學(xué)追求,“要講真實(shí)的歷史,同時(shí)講歷史還要求新,不能老化,要有新的觀點(diǎn)、新的見(jiàn)解和新的資料。”馮爾康說(shuō)。

在馮爾康的書(shū)房里,像這樣浸透歲月印記的“便條”還有不少。寫(xiě)字臺(tái)玻璃板下就壓著一張25年前的講座通知:“中國(guó)古代史研究法(2000年度)——鄭天挺講座”,這是當(dāng)年南開(kāi)大學(xué)中國(guó)古代史專業(yè)、專門(mén)史專業(yè)教師為紀(jì)念鄭天挺教授開(kāi)設(shè)的系列講座。馮爾康說(shuō),他于1955年到南開(kāi)大學(xué)歷史系讀本科,畢業(yè)后留系任助教,又師從鄭天挺先生讀研究生課程。對(duì)于恩師鄭天挺,馮爾康永遠(yuǎn)心懷感激。鄭天挺先生講授《明史的古典著作與讀法》,要求學(xué)生精讀一本書(shū),即張廷玉主修的《明史》。從此,“精讀一本書(shū)”給馮爾康帶來(lái)重要影響。“我做研究,不論是哪一朝一代、哪一個(gè)專題的歷史,都精讀一部史書(shū),如我寫(xiě)東漢史、三國(guó)史,就主要精讀《后漢書(shū)》《三國(guó)志》。”

多年志向是寫(xiě)大眾讀物

在馮爾康的藏書(shū)中,《清代生活與政治文化》是這兩天剛加入的新成員。從1974年開(kāi)始出第一部書(shū)算起,馮爾康迄今已出版60余部圖書(shū),如果各種版本都算上,也有90部了。但面對(duì)這位“新成員”,他依舊滿心歡喜。這本新書(shū)是馮爾康一生學(xué)術(shù)追求的生動(dòng)呈現(xiàn),書(shū)中內(nèi)容關(guān)乎清代人物、事件,關(guān)乎帝王將相,更關(guān)乎販夫走卒、蕓蕓眾生。他以學(xué)者的嚴(yán)謹(jǐn)與史家的筆法,帶領(lǐng)讀者穿越清代的宮廷和社會(huì),揭秘清代的生活百態(tài),于政治文化深層脈動(dòng)中洞察歷史的興衰沉浮與人間的煙火景象。

“我樂(lè)于從事大眾讀物的寫(xiě)作,因?yàn)檫@是我多年的志向。”在馮爾康看來(lái),他寫(xiě)東西不是為了板著面孔,不是為了教育別人,“作者和讀者完全是平等的,應(yīng)該說(shuō)我寫(xiě)書(shū)也是為了向讀者致敬。”

關(guān)于這部向讀者致敬的新書(shū),馮爾康特別談到,書(shū)里的內(nèi)容都不是泛泛而談,有很多生動(dòng)的故事,比如書(shū)中選取了乾隆皇帝和傳教士王致誠(chéng)“合作”畫(huà)肖像的故事,“乾隆皇帝要高大形象,但他個(gè)子不高,所以就暗示要畫(huà)大腦袋,畫(huà)出超出常人的身材。”再比如書(shū)中寫(xiě)到夏天的北京,巡邏士兵要檢查臨街的窗戶是否關(guān)閉,因?yàn)榕滦⊥党颂摱耄瑥拇皯襞肋M(jìn)屋。

從皇史宬玉牒里找答案

1999年,電視劇《雍正王朝》紅遍大江南北,導(dǎo)演胡玫曾說(shuō)《雍正傳》是電視劇編、導(dǎo)、演的重要佐證,“看了《雍正傳》,我心里的一塊石頭才落了地。”而如今,馮爾康著作《雍正傳》仍舊在社交平臺(tái)被網(wǎng)友熱議,其不同版本獲得的豆瓣評(píng)分最高達(dá)9.4分。

在馮爾康的書(shū)房里,《雍正傳》并沒(méi)有得到特殊優(yōu)待,不同版本的《雍正傳》分散在不同的書(shū)柜里,如果不留意,甚至很難發(fā)現(xiàn)它們的蹤影。不過(guò),馮爾康細(xì)數(shù)版本卻絲毫不含糊:人民出版社出過(guò)3個(gè)版本,三聯(lián)書(shū)店、中華書(shū)局等出版社出過(guò)另外幾個(gè)版本。

馮爾康不知曉《雍正傳》在讀者中擁有的高評(píng)分,事實(shí)上,他更愿意回到記憶深處,回到收集史料的一個(gè)個(gè)難忘現(xiàn)場(chǎng)。在他的一生中,正是這些無(wú)數(shù)個(gè)看起來(lái)稀松平常的瞬間,鑄就了他的學(xué)術(shù)輝煌。

馮爾康回憶,《雍正傳》完成于1982年底,他于1983年初交給出版社,但是首位編輯拿到書(shū)稿一年都沒(méi)有處理,轉(zhuǎn)到第二位編輯那里已經(jīng)是1984年了。

“無(wú)一字無(wú)來(lái)處”“有多少證據(jù)說(shuō)多少話”,《雍正傳》大量運(yùn)用檔案、朱批諭旨等第一手史料,讓這部人物傳記寫(xiě)得扎實(shí)又生動(dòng)。而讀者不知道,為了獲取諸多史料,馮爾康曾付出艱苦代價(jià),他曾到南開(kāi)大學(xué)圖書(shū)館、天津圖書(shū)館搜尋出所有與雍正有關(guān)的塵封已久的圖書(shū)、史料,這還不夠,他曾在北京常住三個(gè)月,扎在第一歷史檔案館里,廢寢忘食。

第一歷史檔案館舊館當(dāng)年位于故宮博物院內(nèi),為節(jié)省時(shí)間,馮爾康就在故宮食堂買(mǎi)飯票吃飯,將其他時(shí)間都用在查資料、抄寫(xiě)卡片上。雍正如何繼承皇位是清史研究的懸案,對(duì)此,馮爾康回憶:“清史界有位老先生曾提出,雍正的繼位之謎可能在玉牒里,這對(duì)我有啟發(fā)。”玉牒存放在北京皇史宬,它們按朝代一摞一摞地?cái)[放在高大的書(shū)架上,馮爾康感恩當(dāng)年工作人員幫著把布滿灰塵的檔案從架子上搬下來(lái),“我?guī)е埞P,就在庫(kù)房里邊看邊抄。”

學(xué)術(shù)研究步履不停

去年,馮爾康迎來(lái)90周歲,南開(kāi)大學(xué)歷史學(xué)院原本計(jì)劃給他辦一個(gè)活動(dòng),但馮爾康謝絕了。他說(shuō),死后不留骨灰,不想有墓地,也不想單位發(fā)訃告,更不想開(kāi)追思會(huì)。

馮爾康對(duì)身后事看得越清晰,對(duì)自己生命的品質(zhì)就越看重。去年他還主編“中國(guó)歷史文化小叢書(shū)”,希望讀者通過(guò)這套叢書(shū)獲知先人所思所想、歡樂(lè)懊惱,得知先人的成功和缺憾,汲取生活經(jīng)驗(yàn),變成智慧,有益于今日生活。針對(duì)信息時(shí)代的史學(xué)研究,他告誡同行,“搜集史料方便了,以為可以輕易寫(xiě)出論文、專著,這是誤解。‘玩’史學(xué),不是嚴(yán)肅的治史態(tài)度,值得儆戒。”

91歲的馮爾康玩轉(zhuǎn)微信,對(duì)各種社會(huì)熱點(diǎn)保持熱切關(guān)注。他呼吁:“處于人工智能時(shí)代,應(yīng)該用前瞻性、前沿性的意識(shí),獨(dú)立思考的精神培育我們可愛(ài)的學(xué)生,希望他們成為時(shí)代的先驅(qū)者和富有仁愛(ài)精神的楷模。”

步入鮐背之年,馮爾康學(xué)術(shù)研究的步履從未停歇。

掃碼看視頻