峽江巴東記憶

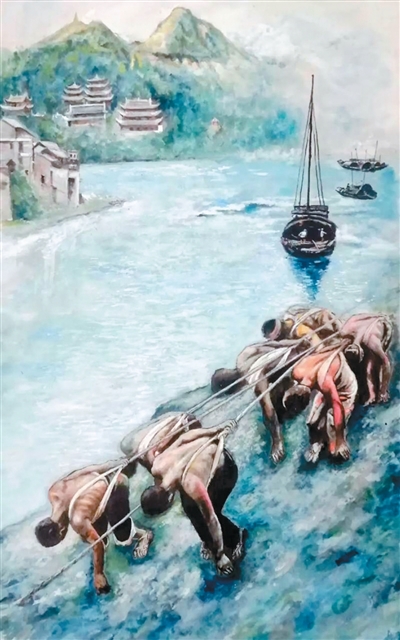

纖夫

資料圖片

有一天,覃家老爹在巴東官渡口的吊腳樓里叫來曾孫女小鳳,將從前記的一個小本交給她,說你念念,叫你弟娃子也來聽聽。

小鳳剛9歲,認得那小本上的所有字,她念得一字不差:“抗日戰爭時期,日本空軍對巴東狂轟濫炸……縣城、王家灘、萬戶沱、寶塔河、火焰石均遭轟炸,山城夷為廢墟,民眾家破人亡,由敵占區逃來巴東的難民中,許多人被炸死,不知其姓名。對日軍轟炸巴東的罪行,時縣政府軍事科逐次記錄。”

小鳳揚起小臉問:“太爺爺,我沒念錯吧?”

覃老爹坐在一旁凝神聽著,說:“鳳兒,你念得沒錯。”

一

那是一篇真實的歷史紀錄,記在巴東縣志里。我讀到它時,覃老爹已經90多歲了,老爹活成了峽江岸邊的一棵老樹,見證著近百年來三峽的風云。

“三峽七百里,唯言巫峽長。”唐代詩人楊炯《巫峽》一詩所描繪的,正是巫山、巴東的風景。

相傳,巴東在三皇時代屬于蠶叢、魚鳧以及杜宇氏統治之地,隋開皇十八年(598年)定名巴東縣。據考證,這里有殷商、戰國、漢等歷代遺留下來的古墓葬群,考古工作者在這里發掘出土了巴氏矛、巴氏劍、巴氏盾等文物。據記載,杜甫東下夔州時曾在此住了些時日,并留下了不少詩篇。

巫峽出口處,歷來為兵家必爭之地。近百歲的覃老爹少年時,正是軍閥割據,各路武裝爭奪地盤,紛紛擾擾的年代。抗戰爆發以后,三峽兩岸及巴東的百姓傾力投入抗戰,覃老爹那時為川江上的橈夫子,即船工,跟隨父輩兄長到漢口、宜昌搶運抗戰物資,差點丟了性命。

峽江上的橈夫子和纖夫最能吃苦耐勞。抗戰時期,他們在大江風浪里,頭頂日軍飛機的炸彈,腳踩峽谷的懸崖峭壁,一趟趟出生入死,用木船從漢口、宜昌將槍支彈藥、工業機械、糧食藥品等物資運過三峽,轉移到相對安全的大西南。他們沒有從中獲取錢糧,反倒不時捐贈錢物,為了搭筑沿江工事,許多人戶忍痛砍去房前屋后的樹木,拆卸自家的房屋木板,還把自家缸里的那點苞谷、黃豆舀出來交公,鍋里碗里只剩下野菜糊糊,勉強維生。

峽江船工參與的抗戰時期大搶運中,大量抗戰物資、人員的運輸多依賴于長江水道,川江航道成為民族生命大動脈。他們搶運了軍工廠、飛機廠、無線電廠、鋼鐵廠、紡織廠、被服廠等幾百家工廠的重要機器設備,這些工廠繼而很快在重慶一帶恢復生產,成為抗戰的有力保障。這場大撤退和大搶運,無論規模和人數,還是艱險程度,都堪稱奇跡,被稱為“中國實業界的敦刻爾克”。

三峽兩岸的人民在大搶運期間作出了重大犧牲。率隊的民生公司有16艘船被日軍戰機炸沉、炸毀,公司員工犧牲116名,傷殘61名,其中很多都是峽江人,峽江百姓的木船被炸毀的更是不計其數。

我外婆家住巴東長江邊,外婆的父親和五個兄弟跟覃老爹一樣,都是常年行船的橈夫子,外婆的兄弟有兩個在抗戰時期死在了川江上,另有一個去恩施搶修機場,傷病而亡,還有一個后來參加了抗美援朝,犧牲在金達萊盛開的地方,唯有三舅爺活到了三峽大壩建起的日子。

二

覃老爹和我的三舅爺是江上的伙伴,他總愛對人說起往事。他說三峽大壩未建之前,川江上的航道太險了,橈夫子長年都是提著腦殼在走船。這里有“青灘、泄灘不是灘,崆嶺才是鬼門關”的說法,“鬼門關”水深流急,礁石密布,行船人稱那些礁石為“二十四珠”。“大珠”石梁長約半里,像一只猛虎雄踞江心,江流不得不分為南北兩漕,南漕亂石嵯峨,水流紊亂;北漕彎曲狹窄,礁石交錯,惡浪滔天。“大珠”以下又有“頭珠”“二珠”“三珠”,呈“品”字形排列,扼守在南北兩漕水流出口處,且隱而不露。有記載說,船至崆嶺,“必從大石左旋,捩舵右轉,毫厘失顧,舟糜石上”。

枯水季節,崆嶺灘“大珠”尾部的巖石上,可見三個大字“對我來”。這字有人說是川江上的船老板死里逃生刻下的,有人說是一位商人拿錢請石匠刻的。凡行船至此,只有“對我來”才是求生之道,應將船頭筆直對準“大珠”尾部那塊聳立的怪石,然后借助泡漩回流之推力,方能避開暗礁,沖上險灘。

但當年那些從國外買來的鐵殼子輪船都不曉得三峽險灘的奧秘,接二連三地有輪船在這里觸礁沉沒。覃老爹說,那年寒冬時節,峽江水枯,德國的“瑞生”號輪船由此入川。面對險灘惡浪,洋船長驚慌失措不敢前進,只得改用一名中國引水(引導船舶航行的專職人員)來掌舵。這位諳熟川江航道的引水,將輪船按常規朝著“對我來”駛去,洋船長卻以為他心懷不滿故意使壞,大聲責罵,引水極力分辯,但洋船長氣急敗壞地將他推入江中,然后親自操舵調轉航向,想避開怪石。豈知一股強勁的橫流將“瑞生”號推著沖向“三珠”,隨著轟隆一聲巨響,“瑞生”號被撞得粉碎,水手無一幸免。

覃老爹多次駕船經過此灘,他仗著一雙鷹眼兩只鐵臂,敢在黑夜闖過崆嶺灘。他赤腳摳住船板,赤膊摟著舵把,任江上的大浪劈頭打來,身子紋絲不動,借著回旋的江流之力,將船頭直朝著“對我來”而去。眼看就要與礁石相撞之際,江流卻將船推向一邊,瞬間擦石而過。

船到灘口前,無論大小,都還得請纖夫拉纖,才能頂流而上。纖繩由慈竹或斑竹的篾青編織成纜索,配上帆布肩帶,經久耐用又不勒肩。一般拉小木船的纖繩只用三股篾,若是拉小火輪或更大些的輪船,則需五股以上的篾,纜索竟有小碗粗細。纖夫們熱天干脆脫光了衣服,用一塊布兜住襠,一聲號子吼將起來:“三尺白布,嗨喲!四兩麻呀,嗬嗨!腳蹬石頭,嗬嗨!往上爬喲,嗨著著!腳蹬石頭,嗨佐,手扒沙呀,嗨佐,闖過險灘,嗨佐,好回家呀,嗨佐!”

頭纖要側著身子看水路,吼號子,伙計們跟著喊“嗨佐”,這號子既是號令,也是拼盡全力之時的迸發。在“嗨佐”聲中,船便搖晃著爬上一道道險灘,經秭歸、巴東,到巫山十二峰,再到奉節、涪陵、重慶。

三

峽江風光絕美,但地勢陡峭,交通不便,歷代經過此地的文人墨客、官宦商賈無不嘆羨這奇峻山水,卻少有人多作停留。北宋時,華州下郡(今陜西渭南)人寇準考中進士,被任命為大理評事,不久被派往歸州巴東任知縣。得到任命之時,正是霜荷索然的秋季,他因即將赴任地僻窮峽之處而心生惆悵,在《庚辰歲將命至巴東時已秋序霜荷索然偶賦是章》中留下“貰酒不能醉,鄉園空結悲。徘徊獨凝望,目極長天涯”的詩句。

懷有壯志的寇準,在巴東為官3年,寫了487首詩,對峽江風光多有描繪,有“野水無人渡,孤舟盡日橫”“數峰橫夕照,一笛起江船”等名句。峽江人重情義,寇準勸事農桑,為百姓做了些事情,峽江人專為他建造了“勸農亭”,后又建了“寇公祠”,以作紀念。

但峽江的貧窮延續千年,那些世世代代守望著這一江大水的山里人,日夜夢想著擺脫貧困。

2020年4月,巴東縣終于退出貧困縣序列。為了這一天,峽江人期盼和努力了許多年。高鐵穿越高山,甚至通到了巫峽口,曾經的蜀道化作通道,三峽兩岸與新時代同頻共振。唐代詩人白居易途經巫峽時,曾寫過一首《入峽次巴東》,最令人喜愛的是“兩片紅旌數聲鼓,使君艛艓上巴東”一句。過去,帆船從西陵峽上灘,除有纖夫拉纖,還有鼓聲作威發力,船上岸上一起吶喊,那一艘艘船兒旌旗搖動,才一鼓作氣上到了巴東。

而今一江碧水,江笛長鳴,輪船穩穩地破浪而行,青山依舊,卻有了高鐵“復興號”奔馳于群山之間。秋去冬來,滿山紅葉染透,又有紅橘點點,掛滿枝頭,一片祥和之氣。

在紀念抗戰勝利80周年即將到來之際,覃老爹說:“小鳳,你和你的弟娃子要記住這些事。”

小鳳點頭,說:“我曉得。”