誰是方銘同志?

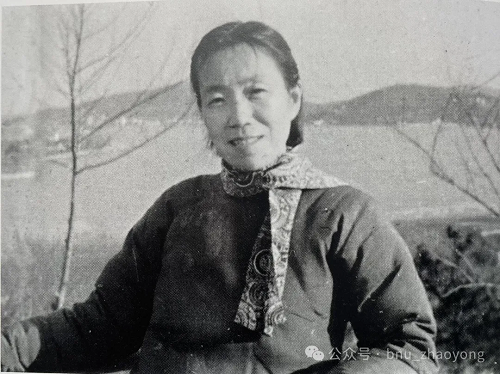

方銘同志(1917—2003)(圖片來自公眾號“北師大趙勇”)

方銘是誰,或者誰是方銘同志?如果問問現在的北師大人,估計十有八九會一臉茫然。說實在話,在采訪北京師范大學歷史學院退休老教師黃安年教授之前,我對方銘也不甚了了。記得童慶炳老師在世時,方銘其人偶爾會被他提起;前兩年讀《樸:童慶炳口述自傳》(廣西師范大學出版社2022年版,下簡稱《樸》)時,也見方銘的名字在書中出現過數次。那時候,我只知道方銘是胡喬木的妹妹,但她對于北師大、童老師究竟意味著什么,我卻從未想過,也沒有去深究。

“方銘可是童慶炳遇到的貴人啊!”

于是,當黃安年老師順口說出這句話時,我著實吃驚不小。所謂“一語驚醒夢中人”,大概就是這種效果吧。

實際上,也正是黃老師的這句話和他的相關講述讓我產生了了解方銘的濃厚興趣。于是我問黃老師:“能否讓方銘老師的兒子送我一套那天在您府上見過的書——《路:紀念我的父親母親》(上下冊)(下簡稱《路》),因為此書不是公開出版物,我買不到。”

黃老師立刻替我傳話。第二天,胡曉林先生(方銘之子)便通過快遞,把這套書送到我手中,讓我感動。此書其實是由胡曉林的夫人鐘作英提議并策劃的,而他們夫婦倆則成了實地走訪者、材料搜集者。胡曉林在前面的序文中說:“從二〇一四年開始,我們去了鹽城、蘇州、上海,二〇一五年又到湖北、延安、昆明、廣西、重慶、成都以及河北涉縣和山東陽谷等地,對于他們曾經生活工作過的地方有了一個大致直觀的了解。”(《路》上冊,《寫在前面》,第4頁)黃老師也告訴我:“這套書光是準備工作,他們就做了好幾年。當采訪到北師大時,方銘接觸過的人我幾乎全認識,全熟悉。為什么熟?因為我在校部工作了十八九年,后來是借十一屆三中全會的東風才放我回到了系里。但曉林很多人不認識,得靠我們這些人給他牽線搭橋。”

而讀過胡曉林為其父母寫出的這一傳記作品,我也真切地感受到了他的“詩外功夫”。他把父母生前走過的路重新走了一遍,交往過的人重點訪了一輪,再加上其父留有工作日記,其母在土改、反右、“四清”等各個時期寫有檢查交代(“文革”之后,這些材料已大都物歸原主),這樣一來,一手材料不少,二手材料豐富,在此基礎上行文運筆,他的父親、母親也就栩栩如生地向我們走來。

于是我們獲悉,方銘原名胡文新,一九一七年出生于江蘇鹽城張本莊,曾就讀于蘇州中學、上海愛國女中,一九三六年加入中國共產黨,并在上海參加過四次規模較大的游行活動,其走在前排手持標語的照片還登上了報紙。一九三七年,她奔赴延安,從此改名方銘。之前,方銘與胡喬木的姓氏不一曾讓我疑惑,我在這本書中也找到了答案:“母親后來講,這是為了紀念方志敏犧牲而起的名字。從此,‘方銘’作為母親的正式名字沿用一生。”(《路》上冊,第35頁)

此后便是轉戰南北的“革命加戀愛”生涯(她與胡若木1940年在西南聯大結婚),這段經歷我想就此一筆帶過,然后直接進入一九四九年。“進城”之后,方銘先是被教育部派到通縣女子師范學校任黨支部書記兼副校長(后改任為校長兼黨支部書記),后被調回教育部(1952),任高教司教學指導科科長。因她希望到基層工作,于是兩年之后,她被派到北京師范大學,任主管文科教學的副教務長。那時師大中文系最為活躍,該系也成了方銘蹲點的主要地盤。至于其他職務,有資料顯示,“大鳴大放”期間,她曾當過北師大兼職黨委副書記,但后來沒有被北京市委認可。胡曉林說:“在母親的正式履歷表里,她一直是北師大的黨委常委。”(《路》上冊,第100頁)

20世紀60年代初,方銘(左三)和北師大的年輕教師合影。照片翻拍自《路:紀念我的父親母親》(圖片來自公眾號“北師大趙勇”)

方銘在北師大的所作所為其實更多是通過黃安年老師的文章《我印象中的方銘同志》(收在此書下冊)呈現出來的。因黃老師從頭到尾一直以“方銘同志”相稱,故以下行文,我也準備啟用這一稱謂,以便與他的敘述搭調合拍。

在黃老師的回憶文字中,“方銘同志衣著簡樸,為人親和,行動麻利,思維敏捷、要求嚴格,關心下屬。她本人身體欠佳,似有胃病,時常手按胃部,工作時頗有‘拼命三郎’的味道,也不計是否到時吃飯,對布置的事情緊抓不放,經常加班,研討問題時,大家可以各抒己見,她主持會議,提綱挈領,切中主題,對匯報太煩瑣的喜歡打斷插話:‘要不得了,能不能概括說主要的問題?’”(《我印象中的方銘同志》,下冊,第158-159頁)當然,畢竟她是領導,所以便要求下屬既要“做黨委的耳目,起參謀作用”,也要“把住自己的嘴”,沒必要把工作上的許多事情向外傳播。一九六一年中央號召“大興調查研究”,方銘同志帶領黃安年等人走訪了大量的重點教師,“不同程度地緩解了反右、‘大躍進’‘插紅旗,拔白旗’、反右傾運動在北師大帶來的負面影響,一定程度上改善了與黨外專家的緊張關系”(《我印象中的方銘同志》,下冊,第160頁)。在這些專家中,僅中文系就有鐘敬文、黃藥眠、劉盼遂、肖璋、陸宗達、李長之、俞敏、啟功等。而鼓勵鐘敬文等老教授在學報上發文章,宣傳劉盼遂先生參加的學術專題講座,與中文系總支書記陳燦一起組織現代文學教研組的楊占升、呂啟祥、張恩和、陳子艾等年輕教師參加唐弢主編的《中國現代文學史》的編寫工作,等等,在方銘同志那里更是日常性的工作。

為什么黃老師對方銘同志的經歷了如指掌?因為后者曾是前者的頂頭上司。我們來看看這一處的交代:

一九五九年秋學校根據中央和北京市委部署開展反右傾運動,時任黨委宣傳部部長胡敩贄同志領導組織一個寫作班子,協助參加黨委常務擴大會議的同志主要是彭德懷同志夫人浦安修同志(學校黨委副書記)“提高認識”。這個寫作班子從文科政教、中文、歷史系借調了幾位中青年寫作骨干,有政教系張欞(哲學)、張偉垣(國際共運史)、張靜如(中共黨史)、童慶炳(文藝理論)和我。也是在這次活動中,我第一次和許多在學校工作的老黨員、老干部、老領導直接接觸,其中就包括方銘同志。其后不久學校黨委決定充實黨委科研部,調來自第一線的被認為“又紅又專尖子”的年輕教師。黨委科研部和教務處科研科當時是一套人馬兩個班子,科研部部長和主管科研的副教務長就是方銘同志,科研科長負責理科的是來自物理系的方福康同志(1985—1989年任學校黨委書記,1989—1995年任校長),調我任副科長負責文科。當時還從中文系調入童慶炳(新世紀為學校文科資深教授)、許令儀。科研部成立一個支部,由方福康、童慶炳、我三人組成支委會,負責日常的組織生活等活動。(《我印象中的方銘同志》,下冊,第158頁)

因為黃老師被調到科研部,他才成了方銘同志的部下;又因為童老師也進了科研部,黃、童二人才成為莫逆之交,并共同受到方銘同志的垂愛和關懷。而不端領導架子,注重與年輕人打成一片,關心和培養年輕人,也成了方銘同志的功績之一。她去世后,組織上為她寫的生平簡介中曾有如下評價:“她重視培養和教育年輕同志,就像一位慈愛的母親。”(《我印象中的方銘同志》,下冊,第189頁)。就是在這位“慈母”的關懷下,童老師的論文才有了在《北京師范大學學報》發表的可能。據黃老師講:“方銘同志長期實際主持北京師范大學文科學報工作,她尊重老專家曾任學報主編鐘敬文教授和白壽彝教授的意見,有時親自組織學報的重點稿件。”一九六三年,適逢曹雪芹誕辰兩百周年,方銘同志便組織中文系老中青教師撰寫并發表了六篇文章,其中有郭預衡的《論寶、黛愛情悲劇的社會意義》、鄧魁英的《王熙鳳的典型意義》、童慶炳的《論高鶚續〈紅樓夢〉的功過》、鐘敬文的《近代進步思想與紅學》、聶石樵的《論〈紅樓夢〉的語言》、啟功的《論〈紅樓夢〉劄記》。黃老師認為:“這在當時高校學報中是絕無僅有的。當時童慶炳剛由科研部回系不久,也從未發表過有關《紅樓夢》研究的文章,方銘同志對童慶炳的文章做了具體的指導以至于清樣的修稿,體現了她對于青年學者的特別關愛。”(《我印象中的方銘同志》,下冊,第162頁)

能夠讓一九六三年第三期的《北京師范大學學報》幾乎成了《紅樓夢》研究專號,這既是方銘同志領導有方,也應該是她特別喜歡《紅樓夢》所致。胡曉林說:母親喜讀書,“她自己最喜歡的是《紅樓夢》,家里存有諸多版本。剛解放不知從哪個舊書攤上淘來的《聊齋》,永遠放在枕邊,睡覺前看一段里面的小故事,放松下來,是她多年的習慣和愛好”(上冊,第110頁)。既然方銘同志對《紅樓夢》如此熟悉,她來“指導”童老師寫文章并親自為其“修稿”,也完全合情合理。但在《樸》中,我卻看到了童老師的抱怨之詞,現照搬過來,以做對照:

正好胡喬木的妹妹方銘正組織創辦《北京師范大學學報》(趙注:學報創辦于1956年)。發表我那一期的學報又是學報創刊以后最早的幾期學報之一,所以敢把我這么一個年輕人的論文發出來,很不容易的。方銘對《紅樓夢》也非常喜歡。她請中文系的五個教授看過以后寫下評語,看能不能發表。她自己也看我的稿子,但她看完,和我的意見卻是相左的。她肯定后四十回,而我是批評的。我的論文結構是先講高鶚續《紅樓夢》的功勞,然后再講他的不足,最后再提出若干問題來討論。她看了以后,說中文系的老師們反映很好,決定發表,但是要求我調過來,先講“過”,然后再講“功”。這就變成說,高鶚對《紅樓夢》的修改和續作是有問題的,這問題在哪里哪里,不過最后,他也是有功勞的,功勞在哪里哪里。當時社科處、自然科學處的兩位領導,都是很了不起的。社科處是方銘,自然科學處的叫張剛,時任地質部部長孫大光的夫人。后來這位部長夫人調離自然科學處,換成了彭德懷的妻子浦安修。方銘是我的領導,我當時沒有辦法,只好按照她的意見進行修改。(《樸》,第139-140頁)

很顯然,童老師對于方銘同志的關照首先應該是特別感激。因為在此之前,雖然有篇《試論革命的現實主義與革命的浪漫主義相結合的藝術方法》(《北京師范大學學報》1961年第1期)的長文署在童慶炳名下,但那其實是《文藝理論基礎》編寫組的集體創作,童老師不過是“主要執筆人”。真正算作童老師處女作的無疑就是這篇談論《紅樓夢》的論文了。而當時能在師大學報上長篇大論,并與其他幾位老師輩的學者平起平坐,應該是一種莫大的殊榮。現在想想,假如沒有方銘同志的發動和組織,童老師是斷然不可能有這種機會的。但美中不足的是,對方銘同志的指導和建議,他卻既不能接受,又不得不接受。當然,福兮禍所伏,禍兮福所倚,因為這篇論文,童老師重回中文系文藝理論教研室便有了充足理由,但也為他此后走上所謂“白專道路”埋下了伏筆。后來搞運動,中文系挨白批被整的“白專”典型正好是所謂的“一老一少”:老者是指郭預衡先生,少者便是童慶炳了。

至于方銘同志的“關心群眾生活”,黃老師也特別提到過一件往事,他在文章寫出來的文字是這樣的:

方銘同志對于來自福建貧農家庭出生的童慶炳同志不僅在學術上精心栽培,而且在生活上也無微不至地關心,童慶炳和曾恬結婚時新房有困難,方銘同志將自己住在小紅樓的房子讓出一小間,作為他們兩人的新房,對他們的生活體貼照顧細致入微,更為童慶炳圓文藝理論專家夢積極創造條件。盡管工作需要,還是同意他回系任教(調張俊接替童慶炳),其后學校又先后兩次公派他到越南和阿爾巴尼亞講學,也恰好躲過了學校的運動,客觀上給他深度閱讀和學術積累提供了難得的機遇,也使他避免了其間校內運動中難以正常教學和自控的困擾。日后他能夠成績卓著成為新世紀的資深教授,我們不能忘卻這個客觀背景。(《我印象中的方銘同志》,下冊,第166頁)

關于結婚找房子,童老師的回憶與黃老師的說法有些出入。童老師說,一九六一年他與曾恬結婚,婚期已定,卻沒有房子,便去找尹科長(他沒有說去找方銘同志);而尹科長則去找房產處處長,于是一些人就都去為這對小夫妻找開了房子(童老師把這種熱情歸結為那個年代的“人情味”)。找來找去,只有小紅樓還有空余。小紅樓原來是為蘇聯專家準備的,中蘇關系交惡之后,蘇聯專家一去不返,小紅樓的一些房子就被閑置下來。于是尹科長就軟磨硬泡,最后房產處終于同意在校黨委書記的樓下開辟一個客廳:“別的房間都鎖著,就打開客廳,還有廚房、廁所、吃飯的小間。尹科長很高興,他對我說:‘行啊,房子給你落實了。你就住在黨委書記樓下,在那里面給你騰出來一間,你自己去整,那里邊沒有床。’我說沒床這好辦,到學生宿舍,抬兩張床來,一拼就完了。”(《樸》,第121頁)

童老師只是說辦婚禮時請來了方銘同志、尹科長等,并沒有說這間房子是方銘讓出來的。在這件事情上,我更傾向于童老師的敘述。因為結婚成家是人生大事,而婚房則是這件大事中的重中之重。假如那間房子真與方銘同志有關,童老師豈能忘得一干二凈?

至于黃老師說,成全童老師回系里教書,乃至二十世紀六十年代兩度派他出國講課,是方銘同志特意栽培的結果,我覺得基本可信。因為對當年在社科處,童老師的感覺并不是很好:

她(指方銘)在師大工作了好幾十年,給我幫助很大。那時已是一九六〇年左右那樣一個困難時期,我就在社會科學處里的一個科當科員。每天要上八小時的班,上班的時候只許看報紙,喝茶,不許看書。其實社會科學處沒有多少工作。所以白天的這八小時,坐在那地方,覺得非常漫長,很枯燥,很沒有意思,但是又不能不去。可以說,這是我在留校以后遭遇到的第一個挫折。

也是在這過程中,我開始思考怎么能夠提高我的業務水平、學術水平,然后返回中文系。(《樸》,第120頁)

在黃老師看來,那幾年在方銘同志手下工作,獲益多多,簡直就是“我們的生活充滿陽光”。但在童老師眼里,這種工作不過是消磨時間,似意義不大。而童老師如此回憶和總結,也讓黃老師很是驚訝。他覺得,把校部工作說成是“留校以后遭遇到的第一個挫折”并不能讓人信服。尤其讓黃老師大惑不解的是,童老師曾在二〇〇五年給過他一份《童慶炳學術年表》,其中對他在校部工作的那兩三年只字不提。而依我之見,對童老師來說,他把坐辦公室的感受歸結為“很枯燥”,似可以理解,因為那時候他可能更惦記學業、事業,卻并沒有把仕途太當回事。但假如把這段歷史完全抹掉,我又覺得大可不必,因為那也是自己的一種寶貴經歷。

至于出國這種經歷,在那個年代就更應該是一種高級別待遇了,大概也只有像童老師這種既“又紅又專”,又有貴人相助的人才有可能中彩,此等好事應該落不到黃老師頭上。我訪談過黃老師之后,他隨即發表博文《回憶我和童慶炳先生一九六〇—一九六二共事》,其中特別提到:“在我和童慶炳共事的一九六〇—一九六二三年光景里,我們之間很融洽。我很羨慕他,根紅苗壯,不像我剝削階級出身,阻力重重,包袱多多;而他前途無量,是方銘同志精心培養的年輕學者。往后的事實也說明了這點,在行政工作崗位這三年為他做好了發展學術的充分鋪墊,或者說學術起飛前的學術準備。”(黃安年的博客,2024年10月4日)在這里,黃老師一方面為自己的出身不好背上包袱,另一方面又對童老師的根紅苗壯心生羨慕,我想其心情是可以理解的。因為據他自述,他出身于一個“工商業地主家庭”(《我印象中的方銘同志》,下冊,第167頁)。

而所謂“學術準備和學術起飛”云云,我以前并未特別上心,是黃老師給了我一個重要提醒,也讓我對童老師出道之前的學術鋪墊有了一個新的認識。對此觀點,估計童老師也不會有什么異議,因為他曾引用他人之言概括道:“你是在越南讀完了碩士,然后又在阿爾巴尼亞讀完了博士。所以你現在作為一個博士生導師也就不奇怪了。”(《樸》,第200頁)此話怎講?因為在童老師的自述中,越南(河內師范大學)三年(1963年8月—1965年7月),他幾乎把中文系的課程全部上了一遍,同時還編了一部《中國文學史簡編》的教材,講稿則從《詩經》寫到《紅樓夢》,近六十萬字。而在阿爾巴尼亞(地拉那大學)三年(1967年8月—1970年夏),他又靠“偷書”——撬開大使館中圖書館的窗戶偷書來讀——把《諸子集成》《二十四史》《魯迅全集》等書通讀一遍。“可以說,在阿爾巴尼亞這三年的讀書生活,為我日后的學術研究進一步打下了基礎。”(《樸》,第200頁)我相信,這是童老師的肺腑之言。

黃老師就是在這個意義上把方銘同志看作童老師的貴人的。他告訴我:“方銘同志經常說童慶炳在學術上有發展前途,在中文系文藝理論教師隊伍中最有潛力,她非常鐘愛童慶炳、曾恬夫婦,關心生活細節,生怕有什么疏漏。”記得聽到這里,我很是感慨——人這一輩子,自己當然需要拼搏,需要肚里有貨,甚至需要根正苗紅,但許多時候,也需要貴人相助。貴人可以讓你少走彎路,可以讓你心無旁騖。他(她)是你起飛的助推器、落地的保護傘。我們當然不能說童老師就是因為方銘同志才有了后來的成就;但我們似乎可以說,假如沒有這位貴人的提攜和幫助,童老師或許就不可能在二十世紀八十年代那么快地沖殺出來,進而成為新時期以來中國文論界的一位領軍人物。

再說方銘同志。從進入北師大起,她似乎就一直處在邊檢討邊工作、邊工作邊檢討的狀態。一九五七年反右,組織上說她“喪失立場”,犯了“嚴重右傾”的錯誤,原因大概是“大鳴大放”期間,她到“師大教授鐘敬文、穆木天、黃藥眠等人的家中與他們談話,征求意見,檢討自己工作中的不足”(《路》,上冊,第99頁)。因身體原因,一九六二年她曾去太湖休養過一段時間,回來之后就趕快檢討:沒和群眾同甘共苦。胡曉林說:“‘文革’前的十七年,現在還可以看到八九份之多,平均幾乎兩年就要檢查一次,歷次運動難以幸免。”(《路》,上冊,第107頁)而該書后面所附的一份《“四清”檢查:堅決同資產階級教育思想、資產階級世界觀決裂,做一個老老實實的人民勤務員》(1965),也讓我們看到了方銘同志寫檢查的認真程度。例如她說一九六一年搞課程設置,因為“不明確以主席著作為主要教材,不調查政治課對改造思想的作用”,所以得出了錯誤結論,致使教育系教學計劃中“把毛澤東同志文化教育著作選讀定為38學時,僅占總學時的14%。而中外教育論著(主要是封建的、資產階級教育家論著)和中外教育史卻有350學時,教育學、心理學等定為420學時”(《路》,下冊,第323頁)。又如對于學報脫離無產階級政治,厚古薄今,她也檢討自己是腦子里缺根弦,以至發表了不少煩瑣考據的文章。“特別是當全國大學毛主席著作,深入批判修正主義之后,在我的指導下,又出了《紅樓夢》專號。這樣(19)58年后經過斗爭,剛剛奪取的無產階級學術陣地,很快又成為散布封建主義和資產階級思想的場所。”(《路》,下冊,第328頁)而在檢討自己對老教師的使用時,更是讓我們不勝唏噓:

對右派分子和摘了右派帽子的老教師的使用,也反映了我的右傾麻痹思想。首先對這些人在很多地方使用不當,例如只看到陶大鏞、黃藥眠熟悉外文和資產階級學術思想,便讓他們參加反帝反修的研究工作。讓四個摘了右派帽子的老教師多次在社會科學學報發表文章。并同意讓剛摘右派帽子不久的鐘敬文帶研究生等等。都說明我不從政治上考慮問題,用人不是首先問政治,而是單純考慮業務。沒有從他們(19)57年反黨反社會主義的行為中吸取必要的經驗教訓。而且在使用時,我對他們放心得很,毫無警惕,以致俞敏、鐘敬文、黃藥眠等人在堂上堂下放毒,長期沒有發現。由于我對右派和剛摘右派帽子的老教師的重用和放手不管,在群眾中造成了很壞的影響,如有人說“只要有業務,連右派也吃香了”。因此不僅使青年中毒,而且助長了他們只專不紅的傾向。(《路》,下冊,第329頁)

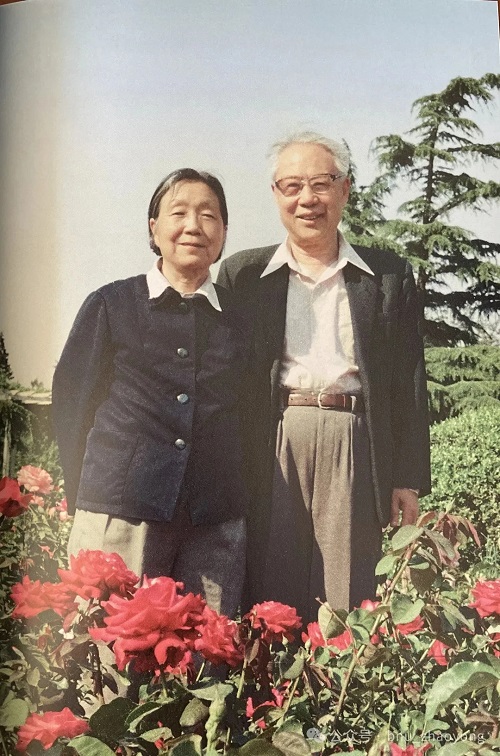

方銘同志與其丈夫胡若木先生,照片翻拍自《路:紀念我的父親母親》(圖片來自公眾號“北師大趙勇”)

今天看來,這正是方銘同志了不起的地方,但在當年卻成了重大錯誤,甚至成了某種罪證。這樣,從“文革”開始,她便有了“牛鬼蛇神、黑幫分子、黑線人物、走資派”等“多種頭銜”(《路》,上冊,第113頁),也就變得“合情合理”了。胡曉林說:“一九七〇年,母親去了師大臨汾干校,這個干校就是一九六五年按照中央‘文科學校要辦到農村去’的指示精神,在臨汾農村建立的一所師大分校。隨著‘五七指示’‘干部下放勞動’等一系列‘最高指示’的發表,師大臨汾分校立即變身為臨汾‘五七’干校,師大的教職工分批次到那里勞動。母親和浦安修因為身體不太好,被分配去看葡萄園。”(《路》,下冊,第118頁)一直到一九七三年,方銘同志的“勞動改造”才告一段落。因為盡管那年組織上還給她留有“犯有嚴重錯誤”的尾巴,但畢竟已恢復了她的組織生活。“之后,母親被安排到師大學報工作,一直到她一九七九年離開師大,調到中央文獻研究室。”(《路》,下冊,第119頁)

方銘同志在北師大工作了將近二十年,這二十年也正是運動不斷,“教育要革命”的年代。在那樣一個多事之秋,正是她以女性的執著、頑強與善良,讓北師大的文科教育有了一些生機和活力。今天看來,這種做法固然談不上有多壯烈,卻又一次讓我想起了盧森堡的那句名言:“當大街上只剩下最后一個革命者,這個革命者必定是女性。”對于這位可敬可愛的女性,黃老師曾經有過如下判斷:“她在‘文革’前是我的直接領導,對我的一生尤其是青年時期有著很深的影響,在她身上處處體現出一位一九三六年入黨的老共產黨人的優秀品質和為踐行祖國教育事業鞠躬盡瘁的獻身和創業精神。”(《我印象中的方銘同志》,下冊,第157頁)這一定位應該大體不差。同時我也想到,假如童老師健在,他肯定也是胡曉林重點訪談的對象,那么他又會如何評價他的這位老上級呢?方銘同志逝世于二〇〇三年四月,享年八十六歲。