黃喬生:《朝花夕拾》手稿略說

一

《朝花夕拾》是魯迅五種創(chuàng)作之一(另外四種是《吶喊》《彷徨》《野草》和《故事新編》),魯迅在《自選集·自序》中稱之為“回憶的記事”,在自傳中稱之為“回憶記”,共10篇,前5篇寫于北京,后5篇寫于廈門,記述作者從幼年到青年時期的生活道路和經(jīng)歷,生動了描繪了清末民初中國社會生活圖景,往事與現(xiàn)實(shí)糾結(jié),敘述與議論交織,是研究魯迅早期生活、思想及當(dāng)時社會狀況的重要文獻(xiàn)。各篇最初以“舊事重提”為總題,陸續(xù)發(fā)表于《莽原》半月刊。1927年7月,魯迅在廣州編訂成書,添寫小引、后記,改名《朝花夕拾》,于1928年9月由北京未名社初版,列為作者所編的《未名新集》之一。1929年2月再版。1932年9月第3版有未名社和上海北新書局兩個版本。封面圖案為陶元慶所繪。歷來中學(xué)教科書選《朝花夕拾》中的篇什很多。現(xiàn)行2019年部編語文教材共收錄魯迅作品9篇,從《朝花夕拾》中選了三篇,即《從百草園到三味書屋》《阿長與<山海經(jīng)>》《藤野先生》。而且,在教育部推薦給中學(xué)生的整本書閱讀書單中,也有《朝花夕拾》。這意味著,讀魯迅,最起碼要讀《朝花夕拾》,書中涉及的歷史、社會、文化問題及作者對這些問題的思考,在今天仍有啟示意義。

日本有一位有志研究中國學(xué)的學(xué)者,初到中國,請教魯迅了解中國、研究中國文學(xué)應(yīng)該讀什么書,魯迅以《朝花夕拾》相贈。這位日本學(xué)者寫信給魯迅表示想將《朝花夕拾》翻譯成日文,魯迅復(fù)信說:“《朝花夕拾》如有出版處所,譯出來也好,但其中有關(guān)中國風(fēng)俗和瑣事太多,不多加注釋恐不易看懂,注釋一多,讀起來又乏味了。”對今日中國讀者來說,魯迅寫一百多年前人事的文字,難免有陌生感和隔閡,語文教科書中收錄的篇什都做了比較詳細(xì)的注釋,而坊間各種注釋本、插圖本、繪畫本更是琳瑯滿目。

童年、少年時代對一個人成長和成就的重要性不言而喻,尤其是對魯迅這樣的以自己經(jīng)歷作為主要素材的作家。魯迅很少寫自傳和回憶兒童和青少年時代的文字,但他一生都在回憶,都在“返鄉(xiāng)”。他的大部分小說描寫故鄉(xiāng)的民情風(fēng)俗,S城、魯鎮(zhèn)、未莊,雖是虛構(gòu)地名,但與他的家鄉(xiāng)紹興及周邊相似度很高。《朝花夕拾》是魯迅的一次集中的精神返鄉(xiāng),讀過魯迅小說的讀者,對其中出現(xiàn)的人物會覺得面熟,如《吶喊》中的《故鄉(xiāng)》與《朝花夕拾》的一些篇什就有密切的聯(lián)系。《故鄉(xiāng)》寫“我”回鄉(xiāng)搬家遇到楊二嫂的情節(jié),完全可以出現(xiàn)在《朝花夕拾》中;《故鄉(xiāng)》中雪天捕鳥的情節(jié),《朝花夕拾·從百草園到三味書屋》中也有敘述。

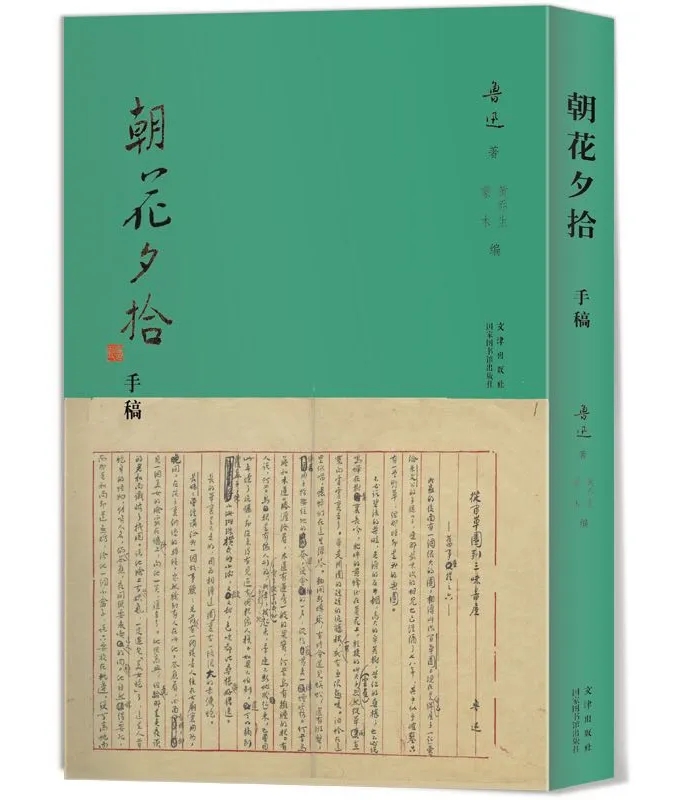

相比《吶喊》《彷徨》《野草》等著作的手稿幾乎一篇不留,《朝花夕拾》的手稿大多存世。讀者從手稿中看到作者的寫作狀態(tài),行文風(fēng)格,從修改處揣摩寫作的技巧,體會作者的心態(tài),對讀者是一種親切的閱讀體驗(yàn),對教學(xué)也會有所幫助。

二

《朝花夕拾》是有計(jì)劃的寫作,是魯迅處于人生低谷中,在激烈和沉郁情緒間歇期向戀人“講述自己過去的事情”。

這要從魯迅1923年與二弟周作人失和、從八道灣胡同大宅院搬出說起。兄弟反目對他的身心都造成巨大影響,改變了他的生活方式。魯迅搬到磚塔胡同租房暫居,開始了《彷徨》的寫作,第一篇是《祝福》,接下去是《幸福的家庭》《在酒樓上》《肥皂》。買定房屋,搬到西三條“老虎尾巴”后,魯迅繼續(xù)創(chuàng)作《彷徨》中的小說如《傷逝》《孤獨(dú)者》等,并與1924年9月開始了《野草》的寫作。《野草》是有計(jì)劃的系列作品,一開始就有成書的預(yù)期,如《秋夜》標(biāo)明“《野草》之一”,以下各篇順序編號。同時,魯迅寫作雜感,參與現(xiàn)實(shí)斗爭,斗爭有時很激烈,往復(fù)辯論、爭執(zhí),動了意氣,甚至訴諸法律。1925年8月14日,魯迅被教育總長章士釗免去教育部僉事職務(wù),是一個更能激發(fā)他斗志的事件。8月22日,他向平政院投遞控告章士釗的訴狀。次年1月16日,平政院認(rèn)為“免職之處分系屬違法,應(yīng)予取消”,教育部即令“周樹人暫署本部僉事”。

1925年,是魯迅創(chuàng)作的高峰年份。各樣事件,各種刺激,讓各種念頭和靈感紛至沓來。這一年的夏天,他與韋素園、曹靖華、李霽野、臺靜農(nóng)、韋叢蕪等組織以翻譯出版外國文學(xué)著作為宗旨的未名社。此前,他參與創(chuàng)辦《語絲》,創(chuàng)辦《莽原》,建立陣地,向各方面開拓。

1925年10月17日,魯迅寫完小說《孤獨(dú)者》,10月21日,寫完小說《傷逝》。其時,他與許廣平確立了戀愛關(guān)系。正是在戀愛期間,魯迅開始創(chuàng)作“舊事重提”系列“回憶記”即《朝花夕拾》。本書“小引”中有這樣的話:“一個人做到只剩下回憶的時候,生涯大概總要算是無聊了罷。”他還在《自選集》自序中說《朝花夕拾》“只是回憶的記事罷了”,均為謙虛之詞。魯迅寫這部書,至少有一個實(shí)在的而且別致的目的,就是向一個人講故事。在《語絲》發(fā)表的文章 ,他或者是在與周作人對話,因?yàn)椤墩Z絲》是他和周作人共同參與創(chuàng)辦的;而在《莽原》上,他的講述對象是青年人。魯迅《記念劉和珍君》中這樣介紹自己與劉和珍的交往:“凡我所編輯的期刊,大概是因?yàn)橥惺紵o終之故罷,銷行一向就甚為寥落,然而在這樣的生活艱難中,毅然預(yù)定了《莽原》全年的就有她。”訂刊的讀者中,還有一個許廣平。許廣平在給魯迅的信中,常常談到《莽原》,評論刊物上的文章,自己也向《莽原》投稿,被魯迅選用。1926年2月21日,魯迅寫“舊事重提”的第一篇《狗·貓·鼠》,3月中旬,魯迅開始與許廣平通信。在書信和談話中,魯迅會向戀人講述自己的過往,正是戀人所愿聽聞的,如同傳奇的英雄人物奧賽羅向苔絲狄蒙娜講述自己以往的戰(zhàn)績。講之不足,則筆之于書,寫成文章。當(dāng)然,許廣平也會向魯迅講述自己如何擺脫包辦婚姻、離家出走、求學(xué)的經(jīng)歷,所謂互相傾訴,雙向奔赴。

既然是講述青少年時代的生活經(jīng)歷,《朝花夕拾》本該有較為從容、悠閑的風(fēng)格,但在創(chuàng)作的前期,具體說是北京寫成的五篇,魯迅身邊發(fā)生了很多現(xiàn)實(shí)斗爭,魯迅便將這些斗爭插入文章,使行文顯出一種“蕪雜”。而到了廈門,生活有了余裕,日常有些悠閑,講述的語調(diào)就更從容一些了。

《朝花夕拾》與《野草》兩部書寫作時間有交叉,兩部系列作品自然有相互嵌入和風(fēng)格趨同,如《二十四孝圖》中對反對白話文者的詛咒,就有《野草》的復(fù)仇、殺戮意味;當(dāng)然,《野草》中也有語態(tài)舒緩、意境優(yōu)美的篇什,如《好的故事》《雪》等。將兩部書對照閱讀,可以更好地認(rèn)識這個時期的魯迅。

《朝花夕拾》反映了魯迅童年,少年和青年時代的生活和學(xué)習(xí)情況。讀者借此認(rèn)識作者的成長經(jīng)歷、心路歷程,見識形形色色的人物,了解那個時代的人情風(fēng)俗、教育體制、社會結(jié)構(gòu)和政治風(fēng)尚。

三、家/國之間:“似無情,卻有情”

現(xiàn)存魯迅手稿,2021年出版的《魯迅手稿全集》收錄超過30000頁。其中,著作手稿留存不多;輯校古籍、抄校金石拓片手稿數(shù)量很大;日記,早期不存,從1912年開始至1936年逝世,基本完整;書信則有1000多封存世。著譯作品交寄雜志社、報社或出版社發(fā)表,如果不是刻意保存,只作為這些機(jī)構(gòu)的存檔,則經(jīng)過社會變動和人事變遷,存下來的不會太多。輯校古籍的手稿,魯迅還要留存參考或謀求出版,自己精心保存;日記一般密不示人,保存自然更為穩(wěn)固。魯迅書信原件的保存更是一個奇跡,據(jù)日記等資料統(tǒng)計(jì),他一生寫過四、五千封通信,現(xiàn)在還能看到一千多封原信,留存比例算是相當(dāng)高了,這多虧魯迅去世后手稿征集力度大,收信人捐獻(xiàn)的積極性高。

過去有一些傳言,說魯迅對自己的手稿不在意保存,隨意丟棄。這是一種誤解。魯迅自己曾謙虛地說自己的手稿不值得保存,能包裹油條或吃燒雞的時候擦手,就算物盡其用了;還在得知青年人將自己的書信裝裱起來珍藏時,說是浪費(fèi)了財力物力。但有時——尤其是晚年——他有意識收存手稿,如《死魂靈》譯稿,就是特意向發(fā)表機(jī)構(gòu)要回來的。

《朝花夕拾》手稿的保存情況更為特殊。

第一篇《狗·貓·鼠》寫自己歷來對待三種小動物的態(tài)度,記錄了幼時的相關(guān)經(jīng)歷和家鄉(xiāng)的一些民間傳說。可惜的是,這一篇沒有留下手稿。前三篇不存的原因,也許是當(dāng)時編輯《莽原》的未名社成員還沒有收藏的意識。不過,同時期,臺靜農(nóng)保存了魯迅的《娜拉走后怎樣》演講稿,說明至少臺靜農(nóng)對魯迅的手稿已經(jīng)留意保存。隨后幾篇的手稿保存完好,應(yīng)該是未名社同人充分認(rèn)識到已經(jīng)有相當(dāng)文名的魯迅的價值。對比同時期寫作的《野草》,因?yàn)榘l(fā)表在《語絲》上,竟沒有一篇手稿保存下來。

手稿有原真性和唯一性。手稿中顯示出來的書寫狀態(tài)、行文風(fēng)格、修改情況,可以讓讀者體會作家用語的恰當(dāng)、文意的縝密。魯迅寫文章,字斟句酌,不輕易下筆。雖是大文豪,也不總是一揮而就,而是不斷修改,如他在《南腔北調(diào)集·我怎么做起小說來》中所說:“我做完之后,總要看兩遍,自己覺得拗口的,就增刪幾個字,一定要它讀得順口;沒有相宜的白話,寧可引古語,希望總有人會懂,只有自己懂得或連自己也不懂的生造出來的字句,是不大用的。”他還在《答北斗雜志社問》中談自己創(chuàng)作經(jīng)驗(yàn)道:“多看看,不看到一點(diǎn)就寫”,“寫不出的時候不硬寫”,“寫完后至少看兩遍,竭力將可有可無的字、句、段刪去,毫不可惜”。不但有整段刪去的,甚至還有寫好之后完全丟棄的情況,如《勢所必至 理所當(dāng)然》一文的手稿,是許廣平看到魯迅將手稿團(tuán)起來丟在廢紙簍里,取出展開保存下來的。

魯迅有一篇文章《不應(yīng)該那么寫》,介紹惠列賽耶夫所著《果戈理研究》一書的第六章闡述的從大作家修改文章認(rèn)識寫作的主張,認(rèn)為“是極有益處的學(xué)習(xí)法”:

應(yīng)該這么寫,必須從大作家們的完成了的作品去領(lǐng)會。那么,不應(yīng)該那么寫這一面,恐怕最好是從那同一作品的未定稿本去學(xué)習(xí)了。在這里,簡直好像藝術(shù)家在對我們用實(shí)物教授。恰如他指著每一行,直接對我們這樣說:“你看哪,這是應(yīng)該刪去的。這要縮短,這要改作,因?yàn)椴蛔匀涣恕T谶@里,還得加些渲染,使形象更加顯豁些。”

魯迅手稿是讀者學(xué)習(xí)寫作的典范。研究魯迅修改文章情形的重要成果是朱正所著《魯迅手稿管窺》(后改名《跟魯迅學(xué)改文章》,朱正評點(diǎn),長沙,岳麓書社2004年版),其選擇的對象是:《二十四孝圖》《五猖會》《從百草園到三味書屋》《藤野先生》《墳》的題記,《〈準(zhǔn)風(fēng)月談〉后記》的兩頁棄稿、《答徐懋庸并關(guān)于抗日統(tǒng)一戰(zhàn)線問題》《半夏小集》《關(guān)于太炎先生二三事》,采用的方法是逐字逐句對照手稿和改定稿,介紹魯迅修改文章的過程,分析魯迅的修改意圖,顯示修改的效果。書中例證很多,僅舉《藤野先生》臨近結(jié)尾的一段,魯迅先寫下“回想起來,我在日本所受的苦惱……”但圈掉了,朱正推測可能是魯迅覺得“在這一篇主要是懷念一位自己最感激的日本老師的文章的結(jié)尾,不要重提自己在日本所受的苦惱,以免破壞全篇流露著的強(qiáng)烈的感激之情”;接著,魯迅又寫下“他的照片……”作一段的起頭,但只寫了這幾個字,又刪掉,最后改成:“他所改正的講義,我曾經(jīng)訂成三厚本,收藏著的……”朱正認(rèn)為:

作者決定在這最后一段里,講一下藤野先生留給自己的兩件紀(jì)念品:改正過的講義和題上“惜別”兩個字的照片。先說哪一件好呢?作者原來是打算先講照片后講講義的。后來他感覺這樣的安排次序不好,就把先后顛倒過來了。這一改動是很精彩的。因?yàn)樘僖跋壬鷮χv義的細(xì)心修改,這在前面已經(jīng)詳細(xì)講過了的,最后只要交代一下它終于不幸遺失的結(jié)局就夠了。至于那照片,卻還可以做幾句有聲有色情文并茂的文章來。文章中并列的幾項(xiàng),通常總是把最重要、最強(qiáng)調(diào)、最有分量的放在最后面。就像這篇這樣,也只有現(xiàn)在大家看到的這樣的最末一段,才能壓得住全篇。如果先講照片,后講講義的遺失,就顯得頭重腳輕了。

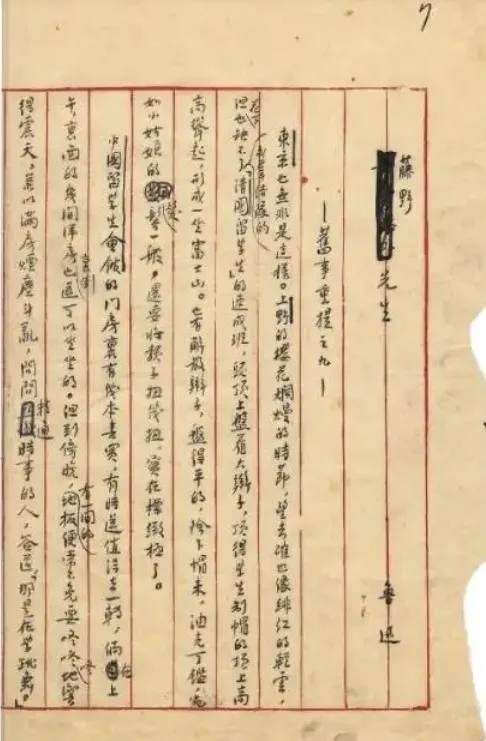

魯迅修改的地方,有時重墨涂抹,電子稿上難以判定原字句為何。所以,朱正的著作中常出現(xiàn)“涂去的二字難以辨認(rèn),似是……”或“涂去二字,前一字無法辨認(rèn),后一字似是……”。如果能對著原稿,使用較強(qiáng)的光源照射,可能從背面看到宣紙上原字句的輪廓從而做出推斷。如《藤野先生》手稿,題目上就有一個大墨柱,魯迅涂改原文后,在旁邊寫上“藤野”兩個字。推測起來,原擬題目大約有七八個字。但究竟是什么字呢?墨柱涂得密實(shí),不易辨認(rèn)。研究者從背面透視,看到被涂抹的原題是“吾師藤野嚴(yán)九郎先生”。魯迅最后用了簡稱“藤野先生”,大概是不愿意顯得過于古雅,因?yàn)椤拔釒煛眱蓚€字顯得有些“老派”。類似的考慮還有本書后記中有一段,手稿原文是:“但是,‘活無常學(xué)者’,名稱不大高雅,我不想研究下去了,只在此下一個武斷:”魯迅改為:“但是,‘活無常學(xué)者’,名稱不大冠冕,我不想干下去了,只在這里下一個武斷”,將雅詞“研究下去”換成俗語“不想干下去了”,是在努力使文章口語化。類似情況有《關(guān)于太炎先生二三事》手稿中的“先哲的精神,后人的楷模,端在于此”,魯迅改為“這才是先哲的精神,后生的楷范”,刪掉了“端在于此”,大約也是避免太近于文言。

《朝花夕拾》篇目很多,改動隨處可見,例證不勝枚舉,讀者參看朱著,并閱讀手稿,自當(dāng)有獨(dú)到的會心。這里只強(qiáng)調(diào)一下10篇正文之外的小引和后記。本書所收小引,有兩份手稿,整理者標(biāo)明是“兩份十頁”,一份題目是《<朝花夕拾>小引》,一份題目《小引》。前者應(yīng)為寫給《莽原》雜志,稿子上有紅筆批注“急排印”,大約因?yàn)殡s志催得緊,先行寄去刊載;后者為全書排印所寫,幾乎沒有修改痕跡,是所謂“謄清稿”。魯迅在兩份手稿文末注明的寫作時間都是1927年5月1日。一份手稿后所署日期比另一份的“五月一日,于廣州”多了具體地點(diǎn):“魯迅于廣州白云樓記”。

后記是考證文字,卻并不顯得瑣碎,讀起來很有趣味,對理解和欣賞《無常》《二十四孝圖》等篇大有幫助。一篇后記寫了兩個多月,可見魯迅所花考證功夫之大,論斷之嚴(yán)謹(jǐn),文句之講究,意思之恰切。僅舉一例。在比較各地繪畫本活無常手中的扇子時,有這樣一句:“3是廣州本,扇子破了,也許因?yàn)閺V州天氣熱,用得太多。”說得很幽默,因?yàn)轸斞笗r在廣州,正值盛夏,做文章汗流浹背,想必扇子用得很勤。但手稿上這句話被刪掉,可能是為了避免“油滑”。油滑與幽默只隔著一層紙,而“油滑是創(chuàng)作的大敵”,魯迅對其一直保持著警惕。

后記圖文并茂,在全書手稿中觀賞性最強(qiáng)。而且,魯迅為了有圖為證,廣泛搜集,本想從現(xiàn)成的書中剪取插畫的,但因不能找齊,只好自己動手,畫了目連戲或迎神賽會中的“活無常”形象,略顯其繪畫才能之一斑。

《朝花夕拾》從手稿到排印本,從初版本到注釋本、插圖本,已走過近百年的歷史,獲得了大量讀者,在文學(xué)創(chuàng)作、國民教育等領(lǐng)域產(chǎn)生了巨大影響,無愧于經(jīng)典之稱。

(本文系為《魯迅<朝花夕拾>手稿》所寫序言,該書將由北京出版社出版。)