超現實主義: 延續百年的藝術生命

布勒東(1896—1966)資料圖片

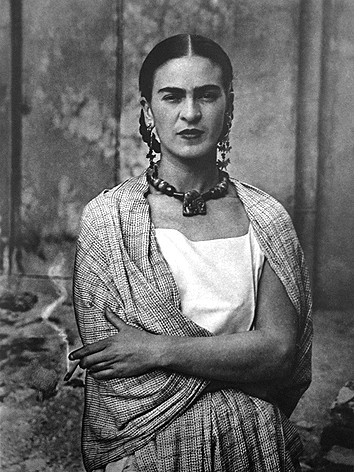

弗里達·卡羅(1907—1954)資料圖片

不久前在倫敦舉行的“超現實主義藝術專場”拍賣會,將人們的目光再次聚焦于這一藝術流派。作為20世紀最具影響力的全球文藝運動之一,盡管超現實主義的黃金時期已成往事,但其深遠影響至今猶存。這場運動不僅是一種獨特的文化現象,更是一場顛覆思想的藝術革命。它以深刻的哲學理念和極富個性的表現手法激發了無數創作者的靈感,并在當代繼續煥發出嶄新的生命力。

“不可能的相遇”

20世紀初,歐洲的文化和思想經歷了劇烈變革。工業革命帶來的技術進步以及兩次世界大戰的創傷,深刻改變了人類的世界觀和價值觀。社會結構的變遷、藝術形式的革新以及對傳統價值的反思,共同催生了現代主義藝術的誕生。在這一背景下,超現實主義應運而生,成為20世紀最具影響力的藝術運動之一。

這一時期,攝影作為記錄現實的技術手段迅速普及,使得傳統繪畫的實用性和功能性受到質疑。藝術家們開始反思和重新定義藝術的本質,不再滿足于對外在現實的簡單再現。與此同時,弗洛伊德提出的潛意識、本能論和夢論等概念,為藝術家們探索人類的內在世界提供了新視角、新路徑,使他們能夠超越現實的束縛,進入更為廣闊的精神領域。

1924年,法國詩人安德烈·布勒東發表了《超現實主義宣言》,正式宣告了這一藝術運動的誕生。布勒東認為,超現實主義的核心在于通過“純粹的精神無意識活動”來突破理性和邏輯的枷鎖,展現人類內心深處本能的情感。他主張通過夢境、自動寫作、自由聯想等方法,進入潛意識的禁區進行創作。布勒東的這一理念深受達達主義的影響,但與達達主義不同的是,超現實主義更注重對心靈深處未被發現領域的探索,而非簡單的反叛和破壞。

布勒東與其他超現實主義者如路易·阿拉貢、保羅·艾呂雅等詩人,通過文學實驗和集體創作,深入地探討了夢境、潛意識和無意識之間的關系,試圖找到一種與傳統決裂的藝術語言。關于超現實主義詩歌創作,皮埃爾·勒韋迪有一段著名的言論:“兩則被放置在一起的現實,其關聯越正確、本來相距越遠,意象也就越強烈——也就越具有情感的力量與詩歌的真實。”通過將無法類比、相距甚遠的事實放置在一起,超現實主義文學創造出一種強烈的、嶄新的意象與抒情方式,如:“人心美如地震儀”,“在這魚缸中,鳥兒們前所未有地歡唱”,或最為人耳熟能詳的來自艾呂雅的名句:“地球像一只藍色的橙”。超現實主義文學的意象之美就在于對理性類比期待的破壞,從而讓人們看到除了邏輯之外的另一種聯系萬物、安頓心靈的可能性。

隨著理論的發展,超現實主義逐漸擴展到視覺藝術領域。事實上,超現實主義運動最顯著的特點之一便是:這是一場文學家與藝術家合作發起的革命。作為運動核心人物的布勒東不止一次把蘭波的詩歌與基里科的油畫、內瓦爾的小說與賈科梅蒂的畫作相提并論。然而略顯矛盾的是,運動初期,皮埃爾·納維爾曾宣稱:“大家都已注意到其實并不存在超現實主義繪畫。不管是蠟筆的涂鴉、重現夢境的線條或想象中的異景,都不可算作評判標準。”馬克斯·莫里斯也曾發表過相近的看法:“一幅基里科的作品并不能作為超現實主義繪畫的典型:盡管其圖像是超現實的,表現手法卻非如此。”雖然有評論家認為超現實主義繪畫與野獸派繪畫具有相近的“特征”,或像一些更加激進的評論家所認為的那樣,超現實主義繪畫是學院派的手法加上抽象派的構圖,但由于牽涉其中的畫家風格過于龐雜,學界更傾向于將“超現實主義繪畫”視為一種動態的共識,而非僵化的定義。也正是這種開放性,才得以將烏切羅、莫羅、馬蒂斯、德蘭等風格迥異的藝術家的創作統一于“超現實主義精神”之下。

與超現實主義文學創作一樣,超現實主義繪畫也嘗試通過非理性的手段打破現實邏輯,創造出一種獨特的抒情意象。黑格爾認為,藝術即“表現”,是存在于情感與主觀表達之間的緊密關聯。布勒東也贊同此觀點,即藝術創作需要兩個條件:一是情感與其表達;二是將藝術化作內外辯證法的表現主義概念。為說明這一藝術傾向,布勒東曾援引德國浪漫主義畫家卡斯帕·大衛·弗里德里希的重要言論:“閉上你的生理之眼,首先以便于以精神之眼觀看繪畫。其次,將你在黑夜中所看到的景象呈現出來,以便于通過外在化反過來影響其他人的內在。”也正是在這一點上,德國浪漫主義與超現實主義走上了兩條岔路。兩者同樣強調處于夢幻之中,但德國浪漫主義之夢是為了最終的“覺醒”,而超現實主義之夢則是為了更加堅定地沉浸在“黑夜之核”。在布勒東個人極為欣賞的一幅作品《孩子的大腦》中,畫家基里科便以直觀的形態繪制了這種回歸的召喚:為了看見,父親以閉起雙眼的姿態出現。

雖然基里科的風格更接近形而上學藝術,但他也被公認為超現實主義的先驅,他的代表作之一《情歌》也被視為對超現實主義文學的視覺轉譯。在這幅令馬格利特萬分傾倒的油畫中,我們可以看到一尊阿波羅的雕像,一只外科醫生的手套和一個速寫所用的球體模型被同置于一種近似于城市街道的背景中。無論雕像、手套或球體,在生活中都隨處可見,對這些物體的單純展示并不能給人們帶來震動。可一旦將這些物品從日常背景中剝離,并將它們置于一種平行關系之中,則立刻創造出一幅謎一般的圖景。因為在“現實生活”中,一尊阿波羅的雕像難以與外科醫生的手套相遇。通過將毫無關聯的物體并置于同一體系,并對它們的實際大小進行縮放,基里科使這些物體失去了現實意義,從而進入一種令人暈眩的全新結構中。而早在畫家們利用各種元素的“偶遇”對現實進行重塑之前,詩人的筆下早已有了“縫紉機與雨傘在手術臺上的偶遇”。這位讓文學“像一把雨傘翻轉過來”的洛特里阿蒙,其本人與其作品《馬爾多羅之歌》都被視為超現實主義精神的先鋒。正是由他所創造的不可能的相遇,才打破了詩歌長久以來以理性現實為根據的隱喻體系,創建了無秩序的新自由。

馬格利特的作品《個人價值》也有類似的視覺表達。在一個以天空為墻紙的封閉空間內,梳子、酒杯、肥皂等日常物品均以驚人的尺寸出現,與這些相比,床與柜子卻顯得極其渺小。通過將日常物品置于奇異的背景中,馬格利特重現了基里科在《情歌》中的詩意,啟發人們深入思考物體與空間、規模與意義之間的微妙聯系。

通過視覺符號的組合,超現實主義藝術家們不斷突破傳統藝術形式的束縛,創造出充滿夢幻色彩、離經叛道的藝術形態。達利的《記憶的永恒》、馬格利特的《形象的背叛》等作品都是這一藝術領域的杰出代表。無論是達利作品里扭曲的時鐘,還是馬格利特那些充滿矛盾的視覺造型,都讓觀眾重新審視自己對于現實和夢境、理性與非理性的認知。這些作品不僅挑戰了傳統的藝術觀念,還引發了觀眾對自我和世界的深刻反思。

二戰前夕,超現實主義的創作開始具有明顯的政治色彩,旗幟鮮明地反對法西斯主義在歐洲的擴張。在《超現實主義的政治立場》中,布勒東明確指出,藝術應當與社會現實相結合,積極參與到現實的斗爭之中。例如,在西班牙內戰期間,達利創作了《內戰的預感》,表達戰爭對人類造成的傷害。超現實主義從純粹的藝術實驗,逐漸轉變為一種對抗壓迫、批判現實的力量。

多元化美學

第二次世界大戰結束后,全球政治與文化的格局經歷了深刻變革,超現實主義藝術家們也隨之在更廣闊的國際舞臺上展現他們的藝術成就。隨著眾多超現實主義藝術家的戰時流亡,這一藝術流派逐漸突破了地域限制,開始在全球范圍內傳播與發展。比如,馬克斯·恩斯特、伊夫·唐吉等人的作品在美國登陸展出,就為美國的藝術界帶來了全新的視覺體驗和思維方式,并直接推動了抽象表現主義和行動繪畫的興起。杰克遜·波洛克便是受到超現實主義自動創作技法的啟發,發展出了著名的“滴畫法”,這種技法強調在繪畫過程中情感與潛意識的自由流動,成為20世紀最具標志性的藝術表現之一。

拉丁美洲同樣成為這一藝術潮流的重要陣地。墨西哥藝術家弗里達·卡羅以其獨特的視角,將本土文化元素與超現實主義的視覺語言巧妙結合,創造出一系列表現個人情感與民族歷史的作品。她的畫作通常采用強烈的自畫像風格,通過豐富的象征性元素,探討了身份、痛苦與文化認同等深刻主題。《兩個弗里達》是其代表作之一,畫中通過心臟與血管的具象描繪,展現了她對自我身份分裂的深切體驗以及對殖民主義歷史的反思,成為超現實主義在拉丁美洲發展的標志性作品。

在非洲,超現實主義也找到了其獨特的發展路徑。埃及畫家拉姆西斯·尤南,在1938年與詩人兼記者喬治·海寧共同創立了“藝術與自由團體”,而組成該團體的知識分子和藝術家集體始終與國際同行保持著密切聯系,其中就包括布勒東。這種跨文化的交流最終為超現實主義在埃及的發展鋪平了道路。尤南曾在《現代藝術家的目標》一書中對超現實主義在歐洲的影響進行了批判性分析,一方面肯定其先鋒性,一方面指出其局限性,稱其為“資產階級神話”。為此,埃及的超現實主義者們力圖突破達利和馬格利特等西方藝術家的既定風格,強調將超現實表達與埃及的本土現實相結合,在完全自由的創作過程中,融入可以辨認的文化符號,既表現個體在內心解放與社會傳統之間的掙扎,也反映國家在貧困與戰爭中的困境。

塞內加爾的視覺藝術泰斗伊巴·恩迪亞耶也曾在超現實主義運動的發源地法國生活和創作了將近五十年。盡管如此,他一直與故土保持著深厚感情。值得一提的是,1959年,他被總統桑戈爾召回,創辦了一所藝術學校——國家藝術學院,并一直在該校工作到1967年。恩迪亞耶作品中的常見主題有市場上的婦女、爵士樂手、鄉村風景等,他嘗試通過超現實主義的技法對非洲的日常生活場景進行描繪,透過文化表象的符號系統深入挖掘文化身份認同的本質結構。非洲的藝術家們在將超現實主義本土化的過程中,創造出根植于自身經驗的獨特視覺語言,拓展了非洲當代藝術的邊界。

在中國,超現實主義的影響同樣顯著。作為20世紀中期中國現代藝術的重要代表,趙無極在巴黎的創作生涯中,巧妙地將中國傳統文化元素與超現實主義的空間觀念相結合,開創了獨具特色的“抒情抽象”藝術風格。趙無極的作品在色彩運用與形式構建上深受超現實主義影響,同時又不失東方哲學的審美追求。他通過對自然與人類內心世界的抽象表達,探索了人與宇宙之間的內在聯系,為中國現代藝術的發展開辟了新的道路。趙無極的藝術實踐不僅體現了超現實主義在全球范圍內的文化轉化與再創造,也展現了不同文化背景下藝術交流與融匯的可能性。

從繆斯到創作者

2024年,法國巴黎的蓬皮杜藝術中心舉辦了一場“超現實主義”百年大展,以慶祝這場前衛藝術運動的百年華誕。此次展覽特別強調了女性在超現實主義中的貢獻。長期以來,女性常常被描繪為超現實主義運動中的“女神”或“繆斯”。例如,布勒東曾在代表作《娜嘉》之中,將一位在現實生活里與自己有過短暫交往的女子娜嘉塑造為“超現實主義的象征”,通過表現其多舛的命運與非凡的才華使這一出身卑微的女子被文學化、經典化。

《娜嘉》的開篇,提出了一個引人深思的問題:“我是誰?”布勒東的提問看似延續了法國文學的傳統,實則是顛覆性的。因為他反對通過自我剖析來探討普遍的人性,而是認為這一問題應指向個體的獨特性。“唯有意識到了這一差異性,我才能告訴自己,在蕓蕓眾生之間,我來到世上,是為了做什么,我又是一項什么使命的唯一肩負者……”通過《娜嘉》,布勒東實際在尋找自我的生命意義。娜嘉在1926年11月1日寫給布勒東的一封信中提到,閱讀《娜嘉》初稿后,她認為那不過是“一幅不太自然的我的肖像”。顯然,娜嘉意識到,在這部作品中,她更多是作為布勒東哲學觀念的載體,而非一個獨立的個體形象。

在這次展覽中,類似娜嘉這樣曾對超現實主義運動做出貢獻的女性形象得到了更加豐富和全面的展示。尤其是朵拉·瑪爾、利奧諾拉·卡林頓等女性藝術家們,她們擺脫了單純的靈感來源的角色,而以獨立創作者的身份,以自己的作品和思想參與到藝術洪流的回溯之中。

朵拉·瑪爾出生在法國,成長于阿根廷。1931年,她在巴黎開設了自己的專業攝影工作室,在藝術界嶄露頭角。1935年,瑪爾與畢加索相遇,成為他的模特和伴侶。這一時期,她不僅拍攝了大量記錄畢加索創作過程和日常生活的珍貴照片,還以自身獨特的蒙太奇風格闖入超現實主義的藝術領域。瑪爾的攝影作品《無題》通過一個頭頂大星的女性模特背影,巧妙地運用構圖技巧表達了女性的力量。

另一位來自英國的女性超現實主義藝術家利奧諾拉·卡林頓被布勒東戲稱為“女巫”,其作品充滿了神秘色彩。1938年,19歲的卡林頓遇到了47歲的德國畫家馬克斯·恩斯特,兩人很快墜入愛河,并移居法國南部,開始了藝術合作。卡林頓以其敏銳的藝術直覺快速掌握了超現實主義的核心技法,將動物、機械裝置和夢境般的圖像巧妙結合,創造出一系列富有個性的作品。其中,《綠茶》是她的代表作之一,畫中呈現了一個被繭狀物體包圍的女性形象,深刻反映了女性內在的力量和無限的潛能。

這場展覽不僅凸顯了女性藝術家在超現實主義運動中的重要地位,還展示了科技的力量。聲學研究所(IRCAM)利用克隆技術復現了布勒東的聲音,在背景中不斷回響,引領觀眾踏上一場夢境之旅。近年來,隨著數字藝術、虛擬現實和人工智能等技術的興起,超現實主義也迎來了復興。例如,生成對抗網絡(GAN)作為一種前沿技術,能夠根據大量數據自動生成超越常規思維的圖像,使觀眾體驗到與傳統視覺藝術截然不同的精神震撼。這些新型藝術作品不僅代表了技術上的創新,也反映了超現實主義的核心理念——打破固定框架,追求無限可能。

超現實主義既是一種藝術風格,也是一種對人類存在本質的深刻探討。在數字技術重構文字與視覺表達的今天,超現實主義也正以全新形態延續其百年的藝術生命。無論是通過視覺藝術、文學作品還是其他形式的創作,這場發軔于1924年的藝術運動始終以先鋒姿態叩擊認知的邊界,為跨文化交流提供了一種獨特的視角和方法,也為文明的發展注入源源不斷的活力。

(作者:伍 倩,系中國人民大學外國語學院副教授)