羅念生先生與我的一段書信緣

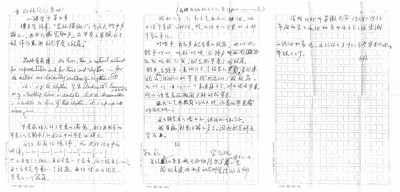

羅念生先生的第一封信

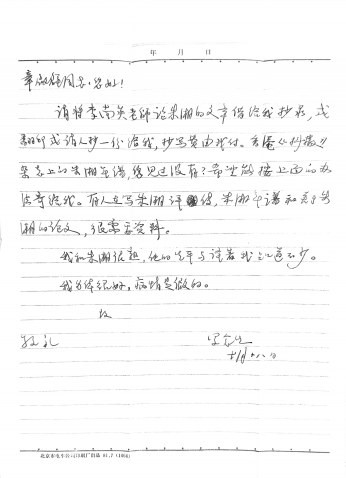

羅念生先生的第二封信

大學第一學期期末考試,我的各門課程成績都是優良,但唯有文藝理論課的成績略為突出,全年級100人只有5人成績是4+,我是其中之一。這不禁激發了我的虛榮心和自信心,覺得這個專業方向是我的優勢,至少在同學中可算有一技之長。于是暗自決定朝這個方向努力。暑假前,我從校圖書館借了一本人民文學出版社出版的羅念生譯亞里士多德《詩學》與楊周翰譯賀拉斯《詩藝》合訂本,帶回家閱讀。這是1978年夏天的事。

老家在長江中距離蕪湖上游約30里水路的一個沙洲上。洲上那時還沒有通電,四面環江交通不便。我們那時也沒有旅游的經濟條件和觀念。一個暑假除了探訪洲上的親友,便是足不出戶,天天讀書。那年夏天,我把許國璋的《英語》第二冊學了一大半,還把那本《詩學·詩藝》幾乎全部抄了下來,并寫了大約4000字的讀書札記。這4000字的具體內容現在都不記得了,只記得其中提到亞里士多德關于“詩的起源”的思想。這個問題后來衍生了我不少學術上的情緣,不僅影響了我的學術生涯,還影響了我的整個人生道路。

秋天開學后,我不揣淺陋,把這4000字的札記呈文藝理論授課老師潘孝琪先生指導。由于提到亞里士多德“詩的起源”問題,她讓我讀讀朱光潛的《西方美學史》。我讀了朱先生的《西方美學史》之后,覺得有點疑惑。因為,《詩學》是這樣說的:

一般說來,詩的起源仿佛有兩個原因,都是出于人的天性。人從孩提的時候起就有模仿的本能(人和禽獸的分別之一,就在于人最善于模仿,他們最初的知識就是從模仿得來的),人對于模仿的作品總是感到快感。經驗證明了這樣一點:事物本身看上去盡管引起痛感,但惟妙惟肖的圖像看上去卻能引起我們的快感。例如尸首或最可鄙的動物形象。(……假如我們從來沒有見過所模仿的對象,那么我們的快感就不是由于模仿的作品,而是由于技巧或著色或類似的原因。)模仿出于我們的天性,而音調感和節奏感(至于韻文則顯然是節奏的段落)也是出于我們的天性,起初那些天生最富于這種資質的人,使它一步步發展,后來就由臨時口占而作出了詩歌。(第四章羅念生譯本)

這里說得很清楚,詩的起源有兩個原因,一個是“模仿”,一個是“音調感和節奏感”,它們都是出于人的天性。但是朱光潛先生卻把二者歸結為“模仿”,并把“音調感和節奏感”譯為“和諧與節奏的感覺”,認為只是模仿的手段。(《西方美學史》上卷第82頁)帶著疑問,我又翻閱了很多相關著述,包括黃藥眠、施東昌等人的文章,以及以群主編的《文學基本原理》,甚至車爾尼雪夫斯基的《美學論文選》等,幾乎窮盡了當時所見的中文資料,結果發現他們的解釋皆大同小異。經過苦思冥想和反復推敲,我還是認為他們的解釋不夠完備,便寫了一篇題為《關于亞里士多德詩的起源理論解釋的一點異議》的文章,投給《江淮論壇》剛開辟的“大學生論文選編”專欄。經編輯王獻永先生修訂后,文章發表在該刊1981年第3期上。

文章發表后,有一天我突然想到,《詩學》中這段文字,朱光潛先生的譯文與羅念生先生的譯文有點不同。我的外文先天不足,視古希臘文更是如同天書,原文到底是什么意思還難以確定。于是,我試著給羅念生先生寫了一封信,大致是問亞氏所說的“音調感和節奏感”原文含義。信寄往中國社科院外文所,居然不久收到了羅先生的回信。信全文如下:

章啟群同志:

您好!

《詩學》第四章傅東華譯本:“是故模仿乃吾人天性中本能之一,其次即感覺‘和聲’與節奏之本能,至于韻律乃顯然不過節奏之段落。”

Loeb 本英譯:We have,then,a natu-ral instinct for representation and for tune and rhythm——for the metres are obvi-ously sections of rhythms.(注)

注:e.g.The rhythm of the black-smith’s hammes(六音步詩行) or of a trotting horse is dactylic,but the hexame-ter is a section or slice of thur rhythm;it is cup up into sixes——

節奏感指人對于節奏的感覺,對于自然界節奏(如馬蹄聲)和韻文中的節奏的感覺。

韻文或能作格律,如史詩詩行中的格律:—vv|—vv|—vv|—vv|—vv|——|

共六音步(六拍子),每音步是一個長音,兩個短音(—vv)。每個音步是節奏的一個段落。每行詩也可以說是節奏的一個段落。

我加上(){希臘原文加上(),英譯加上—,—號}表示是亞氏的插話。他在談“節奏感”的時候,提及詩中的節奏和這種節奏的單位。

叮鐺(原字“口當”誤,下同)聲,ti ta 聲也是節奏的段落。我們把鈴聲叮叮,聽成叮鐺,馬蹄聲ta ta 或聽成ti ta,就是把節奏分成段落。鈴聲,馬蹄聲一直響下去,是很長的很單調的聲音,但我們的節奏感把它們分成段落。如叮 叮 叮 叮……一直連接下去,則不成為節奏。所以詩里長短相間才能形成節奏。

亞氏不是把段落作為天性,而是把節奏感作為天性。

也可能是后人添上的,但須加以考證。我有病,時光可能不多了。因此就寫到這里為止。

致敬禮

羅念生

九月十八日

來信交北京東城干面胡同東羅圈11號或北京建內五號社會科學院外文所

請替我打聽安徽大學1929—1933年間的學生運動和當時外文系主任朱湘的活動和表現。這位詩人于1933年冬自殺而死,年僅三七歲。

又及

我收信后非常高興。首先,對一名本科生來說,能得到大學者的親筆回信,那種榮耀之情難以言表;其次,羅先生的解釋與我的理解基本相同,使我更加堅定了自己的觀點。羅先生說的Loeb譯本應該是哈佛古典圖書館所藏的版本。因為這個圖書館是James Loeb建的。羅先生所托查找朱湘資料之事,我立即去安徽大學圖書館查閱。但我所讀的安徽大學是1958年新建的校區。(原安徽省委書記曾希圣本曾命名該校為“合肥大學”,可能考慮國內名校都是以所在城市命名的,例如北京大學、南京大學、武漢大學、杭州大學等,并請毛澤東主席題字。毛澤東主席說,還是叫安徽大學為好,并為之題字。)新學校沒有當年在安慶的老安徽大學的檔案,因此查不到當年朱湘的資料。我把這個情況寫信告訴羅先生,還告訴他不久前《南京大學學報》1981年第1期上刊有李南蓉的文章《試論新月派詩人朱湘》。看到羅先生信中所言“時光可能不多了”,我心里一酸,但也幫不上什么忙,只能略加安慰。記得隨信還寄上發表我文章的《江淮論壇》一本(第一封信怕收不到,沒有寄)。信發出不久,就收到羅先生第二封信:

章啟群同志:您好!

請將李南英(應是“蓉”)老師論朱湘的文章借我抄錄,或翻印或請人抄一份給我,抄寫費由我付。香港《抖擻》雜志上的朱湘年譜,您見過沒有? 希望能按上面的辦法寄給我。有人在寫朱湘評傳,朱湘年譜和關于朱湘的論文,很需要資料。

我和朱湘很熟,他的生平與譯著我知道不少。

我身體很好,病情是假的。致

敬禮!

羅念生十月十八日

這封信字跡與上次不同,可能是他人代筆。而且第一封信用的是16開方塊紅格稿紙,第二封信用的是普通藍條信箋。但信封上的字跡是一樣的。第一個信封地址是“安慶(?)安徽大學中文系77級”,落款地址是“北京東城干面胡同東羅圈17號羅念生寄”;第二個信封地址“合肥安徽大學中文系77級”,落款地址是“北京東城干面胡同東羅圈11號羅寄”。我接到信后,看到“我身體很好,病情是假的”,很釋然,又回了一封信,并將復印的李南蓉文章附上一并寄過去了。這三封信我都沒有留下底稿。之后就沒再聯系了。后來,我將《江淮論壇》上這篇文章拓展充實,以《亞里士多德藝術起源說新論》之名投寄《文史哲》,被發表在該刊1985年第3期上。在該文中,我特地舉出羅先生信中的看法予以佐證。

1982年元月本科畢業后,我留在安徽大學中文系文藝理論教研室做助教。1982年11月至1984年元月,我在北大哲學系美學教研室進修了一年多。1986年,經過反復申請,安徽大學終于批準我參加研究生考試。這年秋天我又考入北大哲學系美學專業讀研究生,碩士畢業后就留在本教研室任教,后來一直在北京居住工作,直至2019年退休。現在知道羅先生是1990年去世的。可見在他生前我大約有5年多時間在北京,但直到先生遽歸道山仍緣慳一面。我在大學期間除了對于羅先生《詩學》譯本爛熟于心,還差不多讀遍了羅先生翻譯的古希臘悲喜劇,以及羅先生的很多文章,對于羅先生可謂景仰已久。雖說早就有拜訪先生的念頭,但最終還是沒有成行。現在想來實在是太遺憾了。年輕時較為怯鈍,對于仰慕已久的著名學者還有敬畏之心,錯失了許多請教的機會。在未名湖畔,我曾遇見獨自散步中的宗白華先生不下十次,好幾次準備上前問候、請教,卻終為膽怯所阻擋。朱光潛先生一次散步,落座在北大俄文樓前一張長椅上,就在我的身邊,我才斗膽問了他幾個問題,而這純屬邂逅。在老一輩學者中我有交往的只有金克木先生,這還是由于王獻永先生的引薦。當然,所有這些理由和解釋,現在看來都是蒼白的。關于羅念生先生這兩封信的內容,我一直想發表出來。可是,忙忙碌碌的人生,手頭總是有事,一直拖延至今。

現在來看,關于“音調感和節奏感”,羅先生的話當年我還沒有完全理解。尤其是“我們把鈴聲叮叮,聽成叮鐺,馬蹄聲ta ta或聽成ti ta,就是把節奏分成段落。鈴聲,馬蹄聲一直響下去,是很長的很單調的聲音,但我們的節奏感把它們分成段落。如叮 叮叮叮……一直連接下去,則不成為節奏。所以詩里長短相間才能形成節奏。”這里的思想很深刻。它不僅解釋了“節奏感”的含義,還揭示出人類美感形成的根本因素是在于人的意識。這其實是美感問題中一個極為重要和寶貴的思想。可惜我以前的文章中都沒有把羅先生的這個思想說出來。現在只能算是一個晚到的補救吧。

羅先生當年對一個素昧平生普通大學生的貿然請教,在身體并不好的情況下給予回信并詳細解答問題,可謂真正的學人風范。而關于朱湘,后來看到羅先生發表在1982年《新文學史料》上的《憶詩人朱湘》,體會到他們二人之間心契神合,情深至篤。文章字字情透紙背,可謂泣血,讀之令人無不動容。先生的內心世界,充滿對于學術和友情的純真和誠摯。可見先生是真正的詩人,也是真正的學者。近日讀《伊利亞特》,始知先生年逾八旬身患絕癥,還發愿譯完這部人類的偉大寶藏,頑強奮斗到人生最后一刻,彌留之際還叮囑后人替他完成此愿。這個定格在我腦海里的畫面,忽然與一千多年前譯經的玄奘,形成了呼應。擱筆之時,我的心中也陡然升起了一種很神圣的情感,久久不能平息。

(文中《詩學》英譯版本和手寫體英文,曾經鄭學勤博士審訂,特此致謝。)