盛唐五律的蜂腰格

唐詩五律中有一類特殊的作品,僅第三聯對仗,其他部分均是散句,宋人將其命名為“蜂腰格”。蜂腰格在五律初步定型后逐漸增多,在盛唐五律中屬于有代表性的變格,中唐以后的作品中雖然也時有這種形式,但在藝術特征上不似盛唐時期突出。此類作品的特殊性,不僅在于對典型五律中二聯對仗形式的改變,更重要的是意義層次乃至藝術風格相對于典型五律的變化。明人許學夷在《詩源辯體》中論盛唐五言律體時認為:“盛唐諸公,第三四句一串者最多,故其體甚圓。”(《詩源辯體》卷十七)蜂腰格屬于一種“三四句一串”的情況。“三四句一串”何以形成“體圓”的特征,以及對五律以及詩歌史的影響,還需要進一步探討。

從體裁屬性上看,盛唐的蜂腰格是五律的變格,而非齊梁體的孑遺或未成形的五律。盛唐蜂腰格的律詩屬性比較穩定。一方面,大多數作品在聲律上具有典型五律的習慣性特征;另一方面,蜂腰格在第三聯往往有較為穩定的對仗,前兩聯的散句結構在第三聯的位置得到“收束”,對仗上穩住了律詩的整齊性。而盛唐蜂腰格的變格性質又可以從詩歌史中察見。在齊梁陳隋時期,五言詩存在中間部分對仗的趨勢,而前四句用散句的寫法與此不同,僅偶有所見。初唐五律的蜂腰格數量稍有增加,但依舊有限。盛唐的五律中,蜂腰格的創作明顯增多,并且五言詩的創作越豐富的詩人,其作品中的蜂腰格的數量越多。

從體式特征上看,盛唐蜂腰格最突出的是前半用散句,部分作品有特殊的聲律形式。這樣的特征與五古有重要關聯。有的作品直接用漢魏詩歌的情景營造、情感抒發方式,或用漢樂府的復沓頂針、自問自答等作法,前半部分與五古風格基本一致。例如,“四年不相見,相見復何為?握手言未畢,卻令傷別離”(祖詠《答王維留宿》)。有的蜂腰格效仿五古中常見的主客體呈現法,在前四句中用“我”“汝”“爾”“君”等人稱代詞,具有強烈的主體性和率直的感染力。例如,“木落雁南渡,北風江上寒。我家襄水上,遙隔楚云端”(孟浩然《早寒江上有懷》)。還有的蜂腰格借鑒了五古抒情的整體性和濃厚性,往往起法“陡峭”,有一種情感驟然而出的藝術沖擊力。例如“我來竟何事,高臥沙丘城。城邊有古樹,日夕連秋聲”(李白《沙丘城下寄杜甫》)。

與之相伴隨的是聲律的多樣變化。例如,王維的《至滑州隔河望黎陽憶丁三?》頷聯“望望行漸遠,孤峰沒云煙”對句是“平平仄平平”,岑參《送陳子歸陸渾別業》頷聯“故園伊川上,夜夢方山花”是“仄平平平仄,仄仄平平平”,皆含特殊句式。這樣的單句或聯式與表意的自然不拘有關,往往是詩人創作時“以意為主”的反映。

盛唐蜂腰格基于特殊的體式,在表意功能上有不同于典型五律的特征。

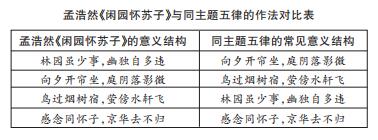

首先,蜂腰格相對于中二聯對仗的五律有減緩意義節奏的特點。中二聯對仗的五律往往只用首聯鋪墊,從對仗的頷聯開始就存在層次的躍動轉接,但蜂腰格可以有更長的鋪敘。舉孟浩然的《閑園懷蘇子》為例。此詩前四句是逐漸深入的鋪墊,與典型五律的作法明顯不同。(直觀對照見下表)

孟浩然這首詩將鋪敘減緩、延長,中間沒有明顯的承轉之感,而是一聯接一聯推進。表右所擬的常見結構存在一種起承轉合的章法,意義的跨度更大。孟詩減緩節奏的表達方式可以看作對五律表意結構的探索,同時又契合了詩作本身幽獨的意境。盛唐的蜂腰格有不少具有孟詩所示的減緩敘述節奏的特征,反映出詩人對律體詩聯間意義跨度的靈活認識。

其次,蜂腰格還具有一種減弱形式感、突出情思的藝術效果。蜂腰格前半部分較為集中的散句不受偶對形式的限制,甚至還有聲律的變化,能夠自由地敘述或抒情。

在這一點上,盛唐不同詩人的作品各有具體的表現,比較突出的是杜甫。杜甫的蜂腰格長于“提煉古意”。蜂腰格的五律如果直接用五古常見的語言開頭,往往古意較濃,在風格上與五律的區別會比較明顯。但如果稍稍變化表達的方式,保留五古自然流暢或渾厚深切的藝術感,而語言用近體的習慣稍加提煉,則蜂腰格能夠在突出五律特征的同時實現形式感的弱化。杜甫《月夜》前兩聯“今夜鄜州月,閨中只獨看。遙憐小兒女,未解憶長安”包含著一種情景的對比,但詩人沒有使用聯間排比,而是用散句錯落地表達,兩聯之間存在一種情景、聯想的切換,契合五律的聯間轉換,但情意、語言又有古詩的自然流暢。

還有的弱化形式感的作法是通過形式和內容的不對稱來實現的。有的蜂腰格第二聯雖然嚴格來講不對仗,但卻有對仗的感覺。例如,“春晚群木秀,關關黃鳥歌”(孟浩然《春晚題永上人南亭》),“群木秀”“黃鳥歌”是對仗的,“春晚”“關關”不對仗,是一種在對仗的基礎上稍加疏散的變化。這樣一來,詩作格調、語言都是近體的,表達上又更為自由,偶對的感覺明顯淡化。還有的蜂腰格的首聯有半對之感,例如,“林臥愁春盡,開軒覽物華”(孟浩然《清明日宴梅道士房》),語言在對仗與不對仗之間,表達自然。

減緩意義節奏、減弱形式感的作法,使作品更加渾成流暢,也即許學夷所說的“渾圓”。這往往是在詩人比較熟練地掌握律詩基本習慣的基礎上實現的,其藝術探索的意味比較突出。并且,蜂腰格由于表意功能的變化幅度較大,在盛唐是很受詩人青睞的一種五律變格。與蜂腰格同時還有一種后來宋人所稱的偷春格五律,第一、三聯對仗而二、四聯用散句。從齊梁以來,偷春格數量就比蜂腰格少,而到初盛唐兩者在數量上的區別更加明顯。偷春格容易形成“偶+散”為一層而通篇雙層的結構,對五律的意脈雖然有所變化,但由于首聯對仗,詩作依舊具有明顯的偶對意味。而蜂腰格由于開頭部分連續的散敘,往往整體結構與典型的中二聯對仗的五律有更遠的距離,能夠形成更明顯的藝術變化。從這一點能夠看出,盛唐詩人在變化五律的作法時,一定程度傾向于選擇變化幅度更大的形式。

不過,還需要稍加談及蜂腰格在創作上的難點。由于前半部分連續四句不對仗,少數的蜂腰格呈現出前后兩種不同的風格。例如,儲光羲的《隴頭水送別》,前半部分為“相送隴山頭,東西隴水流。從來心膽盛,今日為君愁”,類似朗朗上口的漢魏樂府;后半部分為“暗雪迷征路,寒云隱戍樓。唯余旌旆影,相逐去悠悠”,其中頸聯是經過提煉的對偶的近體句,因而前后兩部分風格有明顯差異。出現這種情況的原因主要是前兩聯連續不對仗的表達形成了一個自足的意義單元,甚至可以截取為絕句,故而與后文形成了不同的風格。所以,如何保持整首詩意義的連貫、風格的一致是蜂腰格的創作需要面對的問題。與此同時,藝術精妙而內容連貫的蜂腰格五律往往需要第二聯的散句用得恰到好處,既實現表達的靈活,同時又不能過早地將詩歌的余韻、意境的包容性釋放出來,這樣才能夠繼續與頸聯相聯系,否則容易出現前后風格的區別。

要之,盛唐的蜂腰格是一種帶有創變性質的五律。蜂腰格對五律的變化幅度較大,能夠實現更為靈活且便捷的創作,使作品渾成自然,因而在盛唐是一種更受詩人重視的創變形式。當然,蜂腰格也有創作上的難點,容易使作品前后的風格產生差異,因而對藝術把握度有較高要求。關注蜂腰格的特性能夠發現,一種體裁需要在創作中不斷探索體式獨立的道路,而在具備一些穩定的創作習慣后,又需要探索更豐富的藝術面貌。蜂腰格伴隨著五言古近體詩歌的藝術探索而在盛唐明顯突出。它既能夠保持體裁屬性,同時又盡量大幅度地變化,為五言詩的藝術開拓了新的空間。

(作者:楊照,系重慶師范大學文學院講師)