“小說上舞臺是一次充滿挑戰的再創作” ——訪話劇《千里江山圖》導演王曉鷹

王曉鷹(右一)在指導演員排練 王維帥 攝

“革命先烈中的絕大多數,如今已經模糊了自己的面容而融入了人民百姓。我們應該記住他們,他們的青春、他們的愛情、他們的犧牲。所有這一切,就是‘千里江山’!”3月23日,由王曉鷹導演,根據第十一屆茅盾文學獎獲獎作品、孫甘露同名長篇小說改編的話劇《千里江山圖》在上海話劇藝術中心首演。故事圍繞戰斗在隱蔽戰線的無名英雄,以黨中央從上海轉移到瑞金的偉大歷史事件為背景,描摹出英勇無畏的共產黨人群像。這部話劇從去年12月1日正式開票以來,多次加演,首輪演出場次已超30場。“文學改編”“明星陣容”“懸疑諜戰”,這些關鍵詞讓廣大觀眾對這部劇充滿了更多期待。

從文學經典到舞臺精品,成功的改編注定是一次全新的再創作,這不僅考驗著主創團隊對原作小說的理解與把握,更考驗著他們的舞臺重塑與再造的能力。如何從文學的沃土中汲取營養,創造出穿透原著的舞臺敘事,還原隱秘而偉大的歷史事件,立體呈現“理想和英雄的風雅頌”?記者專訪了該劇導演王曉鷹。

從小說原著中獲取“轉譯”密碼

今年1月15日,話劇《千里江山圖》正式建組,此后兩個多月,導演王曉鷹全身心駐扎在劇組,帶領演員從重新閱讀原著開始,向著上世紀30年代風云變幻的上海靠近。早在2023年初,王曉鷹就已開始著手該劇的創作。在前期準備工作階段,原著小說榮獲第十一屆茅盾文學獎,“這對我們來說既是驚喜,又是壓力,關注這部作品的人更多了,我們最終的呈現結果也將受到更多人的檢閱。”王曉鷹說。

小說《千里江山圖》共計34章,有24萬字,書中人物眾多、身份各異。想要在有限的話劇舞臺時空進行全景式呈現,尤其考驗導演刪繁就簡的能力。王曉鷹談到,小說改編為舞臺劇主要有兩種改編方向,一種是僅延用小說中的部分情節和部分人物,將小說的故事當作創作素材,由編劇重新寫一個戲,比如劇作家曹禺根據巴金的小說《家》改編的同名四幕話劇;另一種是依照小說本身的敘述邏輯,并從中選擇需要的段落,運用開放的舞臺敘述方式,把這些情節松散地連接在一起,這也是目前運用比較多的一種方式,較為典型的案例就是徐曉鐘導演根據朱曉平的三篇小說《桑樹坪紀事》《桑塬》《福林和他的婆姨》改編的話劇《桑樹坪紀事》。

當然,改編方式的選擇很大程度上取決于原著自身的特點。談到最初閱讀小說時的感受,王曉鷹描述著他腦海中揮之不去的片段:“小說字里行間埋藏著很多細節和線索,語言又很克制,很平淡,不管是驚心動魄的情節,還是人物的英勇就義,作者都是在淡淡地進行描寫,沒有濃墨重彩地講述他們的英雄行為和英雄氣概,也沒有寫他們做這些事時的哲理化思考和內在情感抉擇。尤其是小說結尾,還活著的那些人心甘情愿去做‘誘餌’,來到碼頭的小餐館吃飯,這頓飯吃得非常平淡,他們坦然地面對著厄運的到來,十分清楚被捕后很可能會犧牲,可在作者筆下,他們的行為卻又是那么自然而然、義無反顧,這背后革命的情懷、人的精神理想和內心情感,是閱讀者能夠體味出來的。”

因為小說的這些特點,編劇趙瀲最開始選了類似曹禺改編小說《家》的方式,把書中的人物關系、主要事件等當作素材,以陳千里和葉桃二人的關系為主線,按照戲劇的表達方式重新編織了一個故事,這一版更側重于葉桃如何引導陳千里走上革命道路,以及葉桃和父親葉啟年的關系等。“經過多次商議和討論,我們覺得這不是改編這部小說的最佳方式。因為它有獨屬于自己的風格,我們的舞臺呈現不能把小說的特點完全拋掉,不能簡單地講述一個關于諜戰的普通故事。”面對創作初期的這些困難和爭論,王曉鷹提出了一個十分大膽的思路,那就是最大程度地依照讀者閱讀小說的體驗,把文學朗讀和戲劇表演有機結合起來,“立體”展現整部作品。“小說中情節的編織和各種線索的掩藏還是很嚴密的,我們要最大程度地保留。所以我建議,話劇開場就是一群年輕人在讀小說《千里江山圖》,在讀的過程中,演員們輪流成為劇中人,全劇的結尾也落在小說原來的最終段落,依舊進行充滿力量的朗讀。”確定這個改編方向后,王曉鷹又帶領創作團隊反復打磨劇本,先后調整了三四稿,不斷琢磨需要保留和剔除的部分,最終將小說改編為兩萬八千字左右的話劇劇本。“我不想停留于從文字到舞臺的單純‘轉譯’,而是想從戲劇本體入手,在舞臺呈現方面做更多的努力。”

找尋“詩化意象”的落腳點

文學格調決定了劇本改編的格調,也影響著舞臺演繹的格調。“我們沒有過多地增加文字,舞臺上的語言九成來自小說,這是我們刻意為之。”王曉鷹談到,處理整部作品時,他既沒有強調其中的懸疑,也沒側重于“紅色”,而是努力跟隨小說的筆調,克制地講清故事并厘清思路。“書中的懸疑不是單純地依靠外部情節來推動的,而是主人公陳千里對整個事情的追尋、梳理、思考、推斷促成的。所以在情節方面,我們更注重通過這個人物的思考變化、邏輯判斷,把其中的情節理清楚,這個就是戲劇的表達和對導演的要求。”

“詩化意象”是王曉鷹舞臺藝術的創作密鑰。在這部劇中,他通過渲染革命者的犧牲,將小說中內斂含蓄的情懷轉化為“詩化”的表達,重點放大具體的人性光輝,聚焦于人物命運的抉擇。“劇中的每個人都是一首詩,他們面對犧牲時的選擇是自然的,生命的態度是從容的,信仰是永恒的。我不會去做黃鐘大呂式的描摹,而是將偉大悲壯的犧牲精神濃縮為一場聚餐、一次告別、一個擁抱……盡力還原這些年輕而普通的革命者不平凡的一生。”

作為當代中國戲劇導演陣列中的佼佼者,中國話劇導演學第一位博士,深耕舞臺劇創作40余年的王曉鷹有著豐富的改編創作經驗,曾將多部文學經典搬上戲劇舞臺,不管是外國小說《簡·愛》《基督山伯爵》,還是中國小說《邊城》《青春之歌》《大清相國》《人民的名義》等,都很好地完成了從文學經典到舞臺精品的轉換。“我們當下很多原創戲劇作品,由于各方面的原因,導致寫得較為倉促,內容單薄,思考也不夠深入,在‘一度創作’上就影響了原創戲劇的牢固性,影響了對戲劇本體的進一步挖掘,而小說原有的深厚社會內容和人物生活質感,有可能給戲劇帶來文學滋養。”

王曉鷹坦言,小說改編為舞臺劇,在一定程度上能夠拓展戲劇創作的思路,但是也會帶來一些挑戰。比如,小說的敘述相對自由、開放,而舞臺呈現是高度濃縮的,不管是故事情節還是時空轉換,都是相對封閉的。改編勢必要把小說開放式的敘述引入到舞臺上去,創作者如果能充分靈活地利用戲劇的“假定性”去處理舞臺時空的轉換、流淌、疊加、銜接,就能實現創新性呈現。“小說給舞臺創作提供了便利空間,幫助創作者將寫實的生活場景或故事情節之外更多感性的東西,包括人物的內心、生命體驗等,用更具詩意化的表達傳遞出來。”

從臺詞到表演,不斷精雕細琢

在排練這部劇時,王曉鷹花了3天時間帶領所有演員討論劇本,當然,這一過程也離不開對原著小說的細讀。“演員演話劇時,要花很多功夫去了解人物,包括他之前過著怎樣的生活,有過什么樣的經歷,這些都需要演員自己來豐富,甚至要寫詳細的人物小傳。有了文學作品后,就需要演員從已有的文本中去搜尋、去挖掘、去理解、去體驗。我也會在這個過程中了解演員的感受力和對人物的認識。”

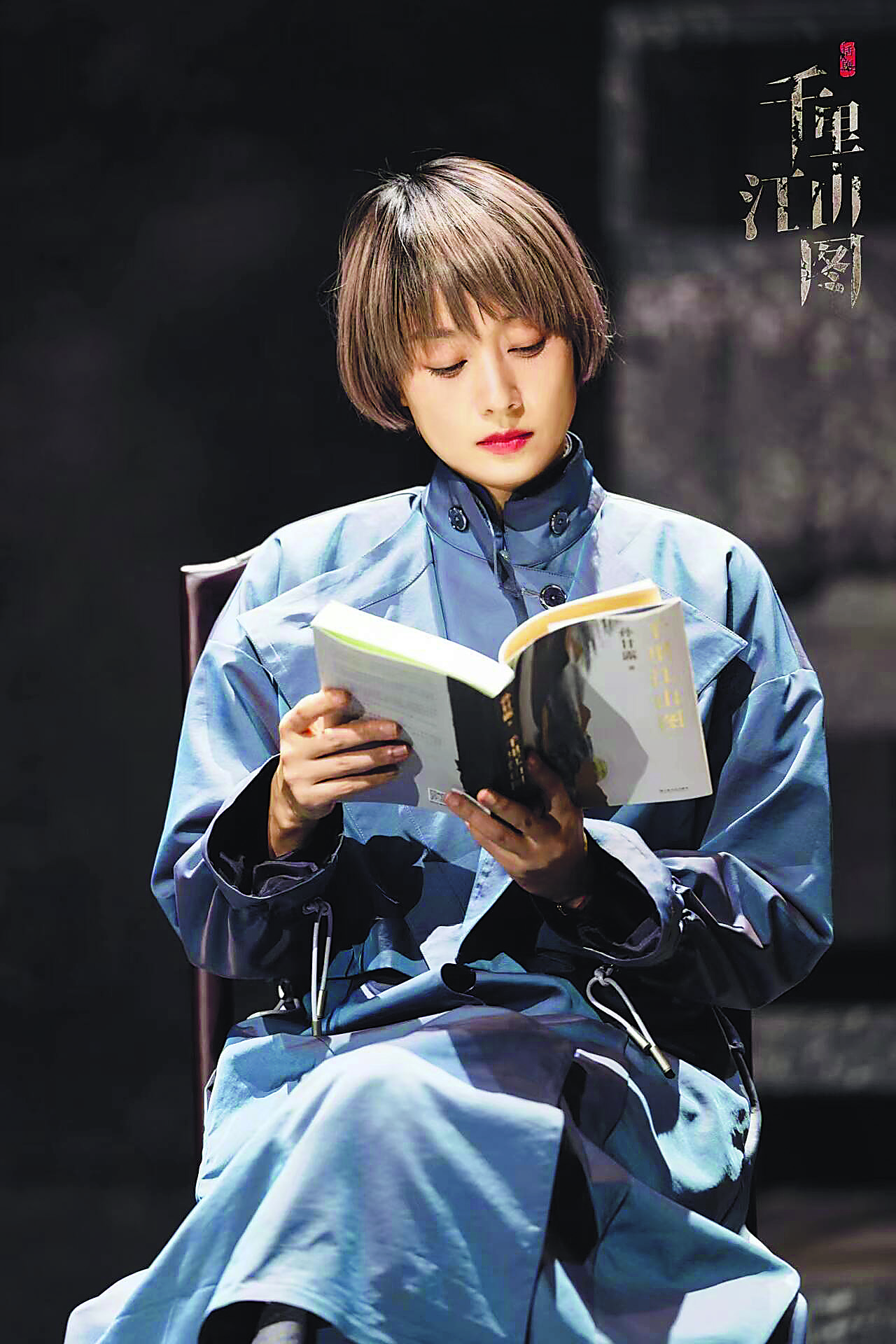

這次合作的演員中,有馬伊琍、張瑞涵、馮暉、杜若溪等在影視劇中受觀眾喜愛的熟面孔。但相較于人氣和粉絲關注度,王曉鷹更看重演員自身的專業素質,而且這幾位本身也是上海話劇藝術中心的話劇演員。“舞臺劇需要大量鏗鏘有力的臺詞,需要用語言與對手進行唇槍舌劍的表演,這對所有演員而言都是個不小的挑戰。而影視表演中細膩精準的感性體驗也可以很好地反哺戲劇創作,是值得深挖的優勢。”談到飾演男主角陳千里的演員張瑞涵,王曉鷹贊許道:“我曾多次和瑞涵講,塑造一個行動小組的領頭人,演出他的智慧、謀略,他的殺伐決斷,并不是很難。難的是陳千里從一開始就知道,參加這個計劃的那些戰友,很有可能全部犧牲,甚至有一些人的犧牲就是他自己設計的,當他經歷這些時,這個人物內心是十分慘烈的,但又不得不這么做。當他看到自己的戰友義無反顧地走向犧牲時,內心的那種掙扎和悲痛,需要演員在必要的時候表現出來,這也是這個戲最動人的瞬間。”

劇中另一個重要的女性角色凌文由馬伊琍飾演,她在這部戲中沒有太多的外部行動,更多的是內心一些敏感、細微的反應以及面對易君年和龍冬兩個男性角色時的復雜情感。王曉鷹說:“我根據馬伊琍的特點,有意識地把她的表演處理得相對靜態而且相對靠前,集中在舞臺前區,就像電影中的近景或特寫鏡頭一樣,不需要她去做大幅度的動作,這樣可以更好地發揮她的長處。”

“有時候,我仿佛在暗夜中看見了我自己。看見我在望著你,在這個世界上,任何地方,一直望著你,望著夜空中那幸福迷人的星辰。”話劇《千里江山圖》結尾,演員們已將“朗讀者”與劇中角色兩個身份融為一體,交替朗誦著原著小說中《一封沒有署名的信》,文學的格調在這一刻得到了延續,那些為了信仰而義無反顧選擇犧牲的先烈們,值得永遠銘記。