讓傳統手工藝回歸當下生活 ——訪纖維藝術家覃大立

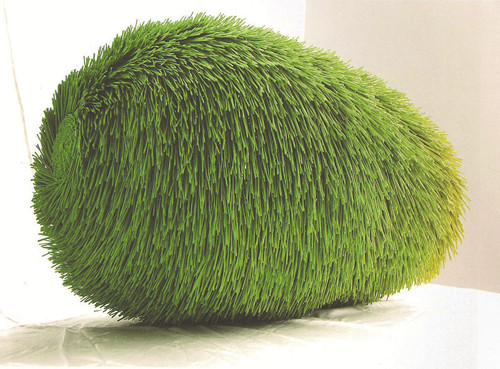

豪豬(柳條 2010年) 覃大立 作

當下,隨著傳統手工藝的復興,如何繼承和發展傳統手工藝的話題備受關注。竹藤編織作為一種獨特的傳統手工藝形式,承載著世代中國人民的文化智慧、堅韌品格與審美情趣。它們不僅傳遞物質的結構,更是生活情懷的投射,是生產技藝的傳承,亦是社會變遷的見證。

廣州美術學院教授、纖維藝術家覃大立的工作室位于學院的老校區內,不同于圍墻外的熙攘,校園里清幽安靜,白千層樹林立,樹冠如同纖維的經緯線,縱橫交錯連成一片片林蔭。覃大立從這里出發,以傳統編織為切入點,進行了傳統的“現代”轉化,巧妙地編織出令人驚喜和感動的藝術空間,在竹片、藤條、木皮的轉折起伏中,煥發古老技藝的獨特美感,營造了一個沉著、廣大、深遠的當代纖維藝術的世界。

侯俞伊:您對纖維藝術的興趣和探索是從什么時候開始的?是什么契機激發了您對籃筐編織技法的新思路和實踐?

覃大立:1984年我考入浙江美術學院(今中國美術學院),師從纖維藝術家施慧教授和保加利亞纖維藝術家萬曼(Maryn Varbanov)。1988年畢業就來到了廣州。一開始是在廣州紡織局下設的紡織大學負責服裝課程,后來到了深圳一家大型的服裝廠從事服裝打版工作,1990年代調到廣州美術學院任教至今。

近日中國進出口商品交易會(廣交會)正在廣州舉辦,說來我跟廣交會也有一段不解之緣。20世紀初,廣交會開始提倡商家做“中國創造”,并效仿米蘭家具展等國際展會,在會場留了三四百平方米的展位作為“新品廊”板塊,我與學院裝飾藝術系的幾位老師受邀參展。當時有國外廠商向我們提出,能否做一些籃筐編織類的產品。在那之前,我并沒有編過籃筐,廣美只有編地毯、緙絲和編結等編織課程,全國的高等院校也都沒有籃筐編織這個課程。我雖沒有籃筐編織的經驗,但卻認為藝術領域很多東西是可以“嫁接”的,原理互通,只是材料不一樣。

萬曼先生給我們上課時就曾強調,要通過編織本身闡發思想、表達材料自身的美感;只有了解常態的編織是怎么回事,才有可能去創造新的編織。一本北美的工藝美術畫冊給了我一些創作靈感,我根據不同材料的特點,對傳統的編織方法進行創新,創作出了一些作品,在“新品廊”上引起不少客商的注意。

接下來幾年的廣州春季和秋季交易會前夕,全國一些大型出口企業,包括山東、江蘇、安徽、廣西、福建等地,都會組織一批師傅來跟我學習,其中不乏有三四十年從業經驗的資深工匠。一開始我只是給他們開講座,后來就辦培訓班教大家怎么制作。

每期培訓班只有一個星期時間,我對師傅們的要求是要做他們原來的工藝里沒有的東西,例如毛刺針和刺猬針。師傅們表示不會做,也不理解為什么做這個。我通過講解制作原理和做示范,他們很快學會了,且比我熟練得多。經過改良的產品一經推出,就吸引了廣交會外國商家的爭相購買,創造了十分可觀的經濟效益,工人師傅們也對我“服氣”了。

侯俞伊:在您看來,工人師傅們有多年的制作經驗,為什么卻做不出所需的新產品?

覃大立:因為他們對材料的認識大都已形成了思維慣性,前人是怎么教的,他們就怎么學。在他們的經驗里,織法就是“扁平”的,想不到可以把材料裁斷成一節節的,或者動起來,或者繞圈,制作出立體效果。我們傳統的竹編器具是日常使用的,所以要把收口藏起來,以免劃傷手,但換個思路,當竹編的使用價值發生轉變,從生活必需品變成具有藝術欣賞功能的非生活必需品時,收口是否光滑就不再重要,只要整體形態是獨特的好看的,有點扎手也無傷大雅,反而會跟機器生產的工業化產品的平整圓滑形成對比,具有了手工藝產品特有的人的氣息。我認為這就是設計的意義,設計師需要負責審美并解決技術問題。

侯俞伊:2018年,您主持的一項國家藝術基金項目在廣州美術學院、中國美術學院、四川美術學院和山東工藝美術學院四所高校開展了“編織陳設”教學工作坊,受到各界好評。當時您提出了“讓傳統籃筐編織融入當下生活”的理念,在您看來,可以通過哪些方面來促進和實現“融入”?中國傳統手工藝在當代藝術語境下要如何實現復興?

覃大立:我們在討論傳統手工藝振興時,我認為最根本的問題在于,不能簡單地將傳統手工藝視為需要特殊保護的“熊貓”,或是像對溫室中的花朵那樣呵護。相反,我們的目標應該是讓傳統手工藝回歸到自然的狀態,讓其真正融入當代人的日常生活。

在傳統手工藝振興的過程中,我個人最強調的一點是使用方式的設計,即需要設計出符合當代生活方式和現代審美需求的產品和藝術品。例如熟練工人用三四天編織出來的一個簍子,市場價也就幾十塊錢,用勞動時間來衡量,無疑是高成本低利潤的。簍子的原始功能是洗菜,但現在的塑料簍子、不銹鋼簍子,哪個不比竹編簍子便宜好用,傳統手工藝者如果再去做一些只具備實用性的生活必需品的話,恐怕很難在市場競爭中立足。但如果把竹編簍子的功能轉為裝飾,滿足人們的審美和精神需求,賦予它新的使用方式,利潤相對也會變高,我們也可以創造出新的市場需求和購買力。起先有一些手藝人認為,手工藝要跟工業文明抗衡,這是很不現實的,只有將生產成本與銷售價值對等并能創造利潤,行業才可能存續乃至發展壯大。

以“自救為主、扶持為輔”的原則也至關重要。這意味著我們不能只依賴政府扶持等外部力量,而是需要考慮如何讓傳統手工藝自身變得更為強大。這就需要傳統手工藝與現代產業化的生產方式相融合,吸收現代新技術和觀念并學習現代的營銷方式,從而使傳統手工藝更好地適應現代社會的需求。

侯俞伊:近些年您做了不少裝置藝術和大型空間造型,這些作品的創作靈感、創作過程是怎樣的?不同領域的創作給您帶來了怎樣的挑戰和樂趣?

覃大立:如今的藝術創作越來越注重技術的獨特性,而技術的獨特性需要同時具備不可替代性。我們所從事的工作,將傳統編織與現代技術相結合,即便是對藝術不太了解的人,也能夠感受到傳統文化與現代生活的完美交融。在我看來,這種融合需要巧妙處理,我更愿意從內部進行改革。通過對編織的本質進行創造性的探索,同時強調裝飾元素與功能構建的融合。例如,竹藤草編、緙絲、編結等傳統工藝在線性和編織性方面有獨特的表現,可以成為表達當代線性美和復雜結構的媒介。

侯俞伊:您會選擇用哪些方式來表現纖維材料的本體屬性?

覃大立:線性、柔性、編織性等特性可以看作是藝術語言的元素,通過這些屬性可以創造獨特的視覺效果。比如在紙藝中,可以通過折疊和層疊的方式凸顯紙張的柔性和可塑性。良好的通透性也是紙的特點,作品表面可以做出很多肌理,用玻璃鋼也很難達到類似效果。我有一件作品叫《無源之明》,就是利用紙透光的特點,內置光源來展示紙纖維的獨特美感。

如何在傳統和現代之間尋找平衡則是另一個關鍵。在傳統工藝中融入現代元素,也包括在現代藝術中保留傳統的技法和形式。我不是做雕塑出身,做過的雕塑數量不算太多,但我的雕塑作品與別人不一樣,都帶有纖維藝術的語言。比如去年我在杭州纖維藝術三年展展出的作品《無相之巖》,就是用的中國民間傳統竹編“六角針”的編織方法,融入本人自創的多曲面無龍骨成型法,來演繹六角針特有的鏤空透層之美。

侯俞伊:您如何理解模仿和創新的關系?

覃大立:藝術界一直在探討藝術生活化和生活藝術化的問題。當然誰都可以進行藝術創作,但我認為,作為學院派的藝術家,至少要有一些獨特技術,不論是造型方面還是技法方面的。像趙無極先生,很多人模仿他的抽象畫都不得要領,因為沒有人見他展示過繪畫的過程。

在我看來,任何創新都不可能是憑空出現,偉大的創造必然是在前人基礎上的創新,就像無根之木不能長成參天大樹一樣,所謂“學我者生,似我者死”。對于創新,我認為比較可行的方法,是在充分了解傳統技術后再進行材料性能的嫁接與突破,從而跳脫出前人的影子,產生新的形式。

侯俞伊:觀察近幾年高校畢業展,我發現不少學生作品出現了概念先行的問題,作品中想要表達的內容很新也很多,但跟材料、技法并沒有結合得太好。您在教學中是如何解決這一問題,培養學生的創新能力的?

覃大立:確實有這種現象。我常跟學生們說“由技進道”,即先了解傳統然后再去創造新的編織,從而產生新的形式、新的藝術。深入生活、注重纖維本體的教學能使學生更好地理解纖維材料。通過真實的生活體驗,學生可以更深刻地理解纖維材料特性,并將這些理解融入創作中。這種深入生活的方式也有助于將抽象的纖維材料與具體的情感和生命體驗聯系起來,使他們的作品更具表現力和情感共鳴。我常倡導同學們要真誠地體驗編織,勇于實驗、不怕失敗。作為一名藝術教育工作者,我們提倡“知行合一”的原則,鼓勵學生在實踐中不斷體悟,將思想創新貫穿于創作過程。我們遵循“因地制宜、因材施教、因勢利導”的教學方針,讓學生們通過實踐與理論、知識與思維、科技與手工的結合,領悟籃筐編織文化的表達方式和思維方式。高等設計院校培養的人才應該是為社會和大眾服務的設計師,我期望他們通過纖維課程不僅能掌握制作技能,更能深入理解并融會貫通編織的文化內涵,進而創作出真正富有時代氣息的獨特的藝術作品。

(作者系廣州美術學院美術館策展人,助理研究員)