“革命中國”的現代表達 ——對幾部主題性戲劇近作的淺思

今年恰逢中國共產黨建黨100周年,“革命中國”的敘述再次在戲曲和話劇創作中掀起波瀾。

令人欣喜的是,話劇的現實題材創作和戲曲現代戲創作中的“革命”切面,已在藝術觀念的各方面呈現出不同于上世紀同類題材的突破。當傳奇的革命英雄被平凡兒女取代,當“日常”重被關注、革命的邊緣重新被挖掘,筆者認為,新世紀視野下戲劇領域“革命中國”的表達呈現出明晰的現代性審美趨向。

審美的“陌生化”

毋庸置疑,現實中革命的慘烈及對生命造成的傷害是深重的,但在“革命敘說”中還慣于給“犧牲”覆蓋上浪漫主義的外衣,存在走向寓言化、簡單化、非理性化的可能。而當下,筆者認為,欲拉近革命與現代人的心理距離,首先要用現代社會的價值體系去打造舞臺上的“革命”表達,用現代性審美的合力去打破舊有題材在觀眾心中深植的習慣性審美模式。假使能用“陌生化”的藝術思維擺脫固有的審美經驗,激活人們對“革命”新的想象,或許是讓今人對“革命敘說”產生親近的一個方法。正是基于此,京劇《延安往事》和錫劇《燭光在前》在眾多同類題材中脫穎而出,進入筆者視野。

由宋洋、陳卓編劇,熊源偉導演,國家京劇院出品的《延安往事》主旨是對上世紀40年代延安這片革命高地精神內涵的書寫,但編劇卻從中找到了不一樣的“革命”精神,即延安“魯藝”人獨特的靈魂。在那個烽火離亂的大時代他們告別自己的家人,放棄舊生活,義無反顧地奔向他們理想中的延安。然而,當理想主義在此被淬煉,當夢想和激情在現實中被重新烤炙、鍛造,這些時代先鋒的內心沖撞又是怎樣的?他們面臨怎樣的矛盾、痛苦?這才是編劇對延安精神的藝術發現。因此,該劇雖尚有諸多不足,但創作者拋開了固有的敘事套路,另辟蹊徑找到了書寫“革命延安”的嶄新視角——理想者的涅槃,敏感地抓住了革命年代這群追尋信仰之光的文化青年們的內心革命,讓這部作品顯得與眾不同。

同樣用“陌生化”思維來書寫革命的錫劇《燭光在前》是一部取材于“常州三杰”之一張太雷事跡的作品,編劇羅周通過顛覆觀眾對主人公的既定想象,獨具匠心地從旁側入手,選擇圍繞其妻陸靜華與他的三個子女在革命大環境下的別離,為觀眾展開了一幅革命烈士背后最寧靜、樸素、哀傷的畫面。正是通過對普通人這一視角的發現,才在審美的新鮮體驗中讓觀眾發現了革命更深邃的角落,思考其更深層本質,體驗那無數犧牲者背后被忽視的個體的情感煎熬和精神感召。而這種對日常生活,對普通人、平凡道路的重新矚目和感性表達,正是編劇的藝術思維帶給我們的,也是符合現代性審美的。

超越“革命”的形式表達

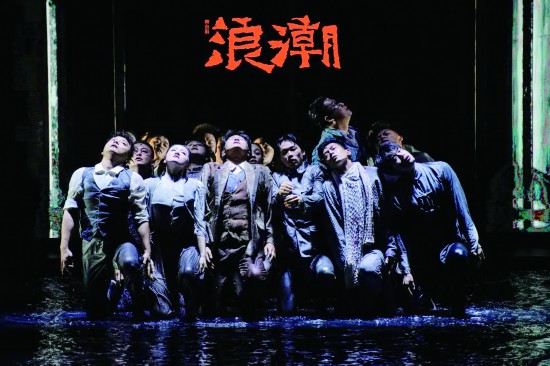

審美的現代性表達是使藝術具有當代價值的關鍵,革命題材的戲劇作品更是如此。由韓丹妮等人編劇,何念導演,上海話劇藝術中心出品的話劇《浪潮》是一部紀念中國左翼作家聯盟五烈士犧牲90周年的主題性作品,更是一部從文本內涵到舞臺形式都符合現代性審美的作品。

首先表現在文本上。現代的“革命敘說”是感性表達和理性審視的互滲,讓一人一事的意義和解釋擁有多義性,在現代藝術中尤為重要,更進一步說,對“革命”個體與革命“他者”的差異性均報以寬容是現代性審美的一個重要觀念。劇中,創作者力圖展現“五烈士”個體的心靈斷面,讓他們對“因何而死”這一問題進行各自的審視和叩問。同時,創作者還注意到了革命的漩渦中人的不同姿態,讓作為革命者的殷夫和作為革命“他者”的劊子手王進財進行對話、交流并走進彼此內心。無論是21歲的殷夫,還是同齡的劊子手,還有始終對殷夫抱有拳拳手足之愛,卻有不同信仰的哥哥徐培根,他們之間所有的觀念交鋒、意識碰撞、情感對決皆因“所處海床的深淺不同”,且層層皆具合理性。創作者對20世紀革命浪潮中不同層面的微小個體均報以人性的悲憫,在該劇中展示出革命的多維度,這是創作人的思考,也是現代人的思考。

作品的張力還離不開舞臺的形式表達。導演對時空假定性的運用,借助電影中慣用的閃回、插敘、倒敘等語言顛覆了戲劇舞臺上線性的時間觀念,通過對時間的打碎、停頓、快倒等手段制造“陌生化”效果。還有對“浪潮”這一意象的空間營造,既通過對水元素的激情應用,也借助了現代舞語匯的肢體表達,這種舞臺手段的綜合,各種藝術元素的疊加,最終成就了一部超越革命主題、具有現代性審美價值的戲劇作品。

古典性在“現代性”面前的分化

那么,在現代性審美之下,古典性又應如何自處呢?當現代性審美的戲劇遭遇主體性相對較弱、甚至沒有主體性的古典戲曲時,審美的沖突不可避免。當“革命敘說”以現代表達為出發點,又以古典戲曲為載體時,評價標準的分化也不可避免。由羅周編劇、張曼君導演,江蘇演藝集團昆劇院出品的現代昆劇《瞿秋白》即說明了這一點。

有600年歷史的昆曲在大多數人的審美經驗中是雅致唯美的。嚴格的曲律規范、繁復的歌舞身段、曲笛的主奏等構成了其基本的場上樣態,其古典性神圣不可撼動。在此前提下,昆劇《瞿秋白》自然是一個“異類”。不僅瞿秋白的革命者形象與才子佳人的昆曲形成碰撞,而且這樣一個被囚的共產黨早期創始人形象與古典昆曲中俊朗風流的文人也形成強烈反差。加之在文本結構上該劇并沒有具體的事件,而是通過“晝”與“夜”雙線空間編織出一幅瞿秋白現實與內心的交互投射,在音樂上更是大量啟用了西洋交響樂、京劇鑼鼓。舞臺之上,借白板和黑板對晝與夜進行了表意象征,用燈光投射在白板上的暗影與人物的內心相呼應,打造出了不一樣的舞美空間等,這些都與古典昆曲相背離。但恰是這種審美沖突,讓筆者看到了現代性審美在昆劇中的熹微光芒。

劇中飾演瞿秋白的施夏明發揮小生行當嗓音清越的特色,在用音色造型刻畫人物方面承繼昆曲傳統,母子夢中相見一段更是充分發揮了昆曲歌舞并重、描景寫情之優長,將昆曲的含蓄、細膩、淡雅發揮盡致。而母親手中的紅色手帕則又跨出古典昆曲的界限,在演員的唱做之下成為催賬單、滿桌菜肴。劇中,“變”與“不變”好似軀體與靈魂之關系各占半壁江山,不變的內在是昆曲之魂,變化的外在是時代之形、是主體創造之美。當大膽的、不循常規的主體創造與古典昆曲碰撞時,當去經典化的現代性審美遭遇經典,分化自然帶來了審美的沖突,然而筆者認為,這種被分化恰是昆曲與時代共振的必由之路,也是提高昆曲觀眾寬容度、培養多元化審美的一個必由之路。

一代有一代之藝術。新世紀的視野下,當“革命”與“革命者敘說”重回舞臺中心,其對“革命中國”的現代表達越發自覺,這種自覺仰賴于創作者對現代性審美的追求,讓戲劇人對戲劇主題性創作的藝術空間可以被重新想象,而我們的觀眾當然也不能停滯不前。

(作者系中國藝術研究院副研究員、北京市文聯2021年度簽約評論家)