重讀《大刀記》:英雄情懷的經典化之路

寧津是位于冀魯交界處的一個普通小縣城。在中國現代文學史上,它因一部小說而聞名。這部小說就是作家郭澄清初版于1975年的《大刀記》。《大刀記》以戰爭、人情、人性縱橫交織的維度,故事以梁寶成、梁永生、梁志勇三代人為代表,敘述了從清朝末年到抗日戰爭勝利近40年中國社會的變遷,是一部運用宏大敘事,將家族悲劇與民族悲劇相結合的史詩般巨作。

20世紀六七十年代是我國紅色文學創作的巔峰時期,一大批紅色文學作品雨后春筍般地涌現出來,成為文學史上一道亮麗的風景線。《大刀記》以強烈的史詩意識和高度的藝術概括力,真實地展現了中國人民在中國共產黨的領導下所走過的光輝而艱辛的歷程,有著深刻的教育意義和強烈的鼓舞作用,是一部家族史與民族史融合的民族詩史杰作,對當下文學創作具有引領意義。

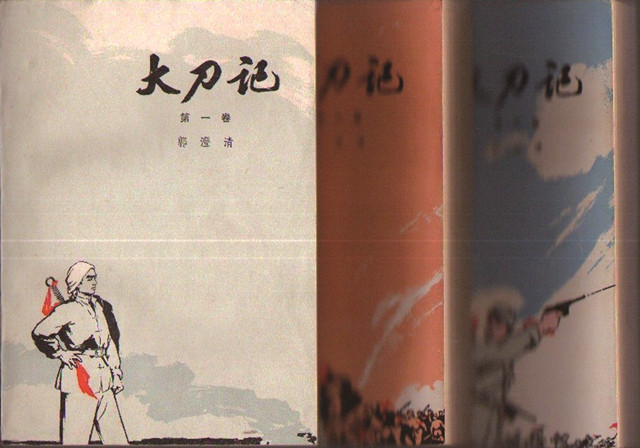

1975年,三卷本《大刀記》由人民文學出版社和山東人民出版社同時出版發行。《大刀記》一出版,就在全國產生了廣泛影響,接連被改編成電影、評書、戲劇、連環畫等藝術形式,一時間《大刀記》家喻戶曉。

紅色文學經典塑造的英雄人物形象大都具有豪邁激昂的悲壯氣概和超拔高邁的崇高風范,其根本價值和主要意義在于將英雄情懷彰顯出來和傳承下去,砥礪和激發當下人們的思想境界和道德情感。《大刀記》中最典型的英雄形象,毋庸置疑是大刀隊隊長梁永生。他出生在20世紀初一個貧苦農民家庭,這一特定的歷史環境和家庭出身,注定了他要承受著各種壓迫。壓迫使梁永生懂得了仇恨,仇恨激發了他強烈的反抗精神。在幼年時期,他就敢于蔑視豪門大戶。門大爺在授藝傳刀前,就嚴肅地叮囑他要保持大刀的骨氣,使他認識到只有大刀能替窮人說話。通過教書先生房兆祥的講述,使梁永生深受太平天國“殺盡不平方太平”的感染。從他大鬧黃家鎮、夜闖龍潭的一系列行動中,可以看到這種革命傳統的影響。

他是一個具有強烈復仇思想的普通農民,父母被白眼狼用陰謀手段逼死,他踏上復仇之路,歷經種種磨難,最終參加了革命,并將家仇上升為國恨,為了解放被壓迫的勞苦大眾而不懈奮斗。就作品結構而言,這部作品采用了古典傳奇小說手法,例如獨特的敘事視角、章回體的敘事結構等。同時,為了增強作品的可讀性,時常會設置一些離奇的情節,利用懸念環環相扣,吸引讀者的注意力。正是在創作中借鑒了古典文學的敘事技巧,《大刀記》具有很高的藝術審美價值。

在某種意義上可以說,一部英雄史就是一部民族的創世史、成長史與心靈史。紅色文學經典作品的重要標志,以及與其他文學藝術經典在思想意蘊和美學風格的重要區別,在于其無與倫比的悲壯美與崇高美。《大刀記》中的美無疑是那口作為象征符號的“大刀”:這口大刀,能替咱窮人說話,能把咱窮人那一肚子苦水控出來,能把那人情事理正過來。

第一次出現“大刀”,就帶來了一股咄咄逼人的寒氣,給大刀賦予了骨氣和精神的內涵。從一口大刀到大刀隊,大刀隊伍在擴張,“大刀精神”在發揚,“大刀隊”這一覺醒的農民英雄群像詮釋著英雄情懷。革命的成功自然離不開廣大人民群眾的支持。正是人民群眾筑起的銅墻鐵壁,為奮勇殺敵的大刀英雄解除了后顧之憂,保證了大刀隊的游擊戰得以順利展開。可以說,從高黑塔到長工,從長工到長工的兒子梁永生,從梁永生再到大刀隊……大刀傳承的歷史,是從報一己私仇的個人抗爭,到團結群眾、共同抗戰的過程。大刀的主人們從自發反抗到有組織有紀律的革命斗爭,即是自鴉片戰爭以來備受凌辱的中華民族站起來的縮影。

“大刀”形象的塑造和“大刀精神”的提煉,很好地詮釋和彰顯了齊魯文化的豪爽與擔當。“大刀精神”既有歷史承繼性,又有鮮明的時代性,將在新時代語境下再次熠熠生輝。

“大刀精神”具有深厚的歷史傳統,同時又是農民基于自身的生活經歷而自發地續接并逐漸形成。因此,《大刀記》在傳遞這種“大刀精神”時,注重從表達方面與其民間性特征相匹配,那就是民族化的表達方式,從而既從藝術的層面做到了內容和形式的內在統一,同時,從接受的層面使最廣大的大眾讀者群體能夠有興趣讀、有能力讀,在從民間性的層面初步理解“大刀精神”的基礎上順理成章地接受“大刀精神”的深髓。

《大刀記》在語言運用上,采用了豐富精彩的農民語言,自然清新,營造濃郁的鄉土文化氛圍,充滿地域文化風情特色。郭澄清出生在德州市寧津縣時集鎮郭皋村,少年時便從事革命工作,這種成長經歷給郭澄清的創作帶來十分深遠的影響。書中,“啥穿章兒”“甭搗鼓啦”等詞具有濃厚的生活氣息。這樣的詞語在郭澄清的作品中還有很多,郭澄清在充分利用魯北方言的基礎上,形成了獨特的敘事風格。可以說,郭澄清是較早將魯北方言運用到文學創作中的當代作家。他的小說創作在運用了魯北農民語言的同時,對這種語言進行了提煉加工,使之既具有鮮明的地方色彩,又成為感情豐富、富有表現力的文學語言,因而使整部作品充滿了濃郁的魯北文化氣息。這或許也是家鄉寧津交給郭澄清的重任,因為寧津在中國歷史上,一直是一個默默無聞的地方,它急需一位文學家向世人訴說它的故事。

當然,郭澄清的文學作品中并沒有局限于地理特色的描寫,而是對獨特的人文景觀、風情民俗展開了文學性加工。寧津是一座歷史悠久的古城,幾千年來流傳下來的民風習俗豐富多樣,其中關于節令時節、婚喪嫁娶等的描寫,在《大刀記》中描寫得尤為生動具體。如第一章《鬧元宵》中的元宵節、第二章《靈堂栽贓》中的葬禮……這些傳統古老的習俗,在小說中的描寫趨向口語化,樸實自然,生動形象,放置在魯北平原這樣一個地域背景下,再結合小說中情節的推進,顯得別有風味。

郭澄清以近似白描的表現手法,再現了故鄉大自然的瑰麗,而這些文字與小說中人物的性格、氣質、境遇是比較一致或接近的,以景襯人,賦予了人物更鮮明的個性。可以說,郭澄清的地域鄉土書寫一方面是對現代文學鄉土敘事的回應,將地域文化引入鄉土文學的創作。另一方面在通過魯北地域文化特色的描述里,深藏著他對魯北人的精神文化心理的探索和探究。

郭澄清既然要為農民創作,就必然要考慮農民是否讀得懂,是否喜歡讀。所謂讀得懂,就是要照顧農民的文化程度,就是要大眾化。他大量吸收了中國古典小說和民間說書藝術的傳統手法,在此基礎上,創造出人民群眾喜聞樂見的新的藝術形式。

1955年,郭澄清在《河北文藝》第10期上發表的短篇小說《郭大強》,后收入1978年山東人民出版社出版的郭澄清短篇小說集《麥苗返青》。在這部短篇小說集里,熱情歌頌了農村的新人物、新思想、新風尚。他要寫出榜樣一樣的人物和故事,讓榜樣的力量來影響和引導社會生活。他堅信榜樣的力量是無窮的,因此他寫出了至今仍然具有現實意義的短篇小說《黑掌柜》和《公社書記》。這說明,郭澄清的小說更具有民族化大眾化的特色。長篇小說《大刀記》所折射出來的“大刀精神”,也只有在民族化與大眾化的敘事過程中才能更好地展現出來。

自20世紀90年代,中國文學開啟了新一輪重大文學轉型和變革進程。媒介融合背景下的電視劇播出平臺不斷增加,2015年,《大刀記》被改編成電視劇。當然在此之前,作為紅色經典文學作品的《大刀記》就已經被改編為電影、戲劇、評書、連環畫等多種形式。

經典之所以成為經典,就在于它們具有強大的生命力。而文學的“經典性”通常意味著典范性、超越性、傳承性和獨創性。在互聯網時代,媒介發生重大變革的時候,《大刀記》依然能葆有青春活力,可見這部作品在時代中主流化和精品化的凸顯。

每個時代有每個時代的文學,《大刀記》在一定程度上,走在了媒介轉變的前列。1975年,《大刀記》的廣播劇一上線,就在全國迅速產生了轟動的效應,那時,每臺收音機前都會圍坐著人群,收音機音量開到最大,人們屏住呼吸,生怕漏掉一句話,可謂是“家家收聽《大刀記》,人人稱頌梁永生”。1977年,《大刀記》的電影版上映,基本上保持了原作的基本結構模式,這確保了原作所蘊含的歷史發展的脈絡得以清晰地凸現出來。同年,《大刀記》的連環畫版出版發行,連環畫圖文并茂,有一種類似電影的效果。由于《大刀記》連環畫先于同名電影面世,所以連環畫的場景和人物形象也為后來同名電影的拍攝提供了素材參考。山東人民出版社出版的連環畫《大刀記》分三次出版發行。作為一部現代小說,在不到10年間,共有三個版本的連環畫出版發行,可能也十分少見了。

在小說文本的基礎上,又有廣播劇、電影、連環畫等,讓“大刀精神”瞬間火遍大江南北。當然,苦難歷史已經成為過去,但“歷史是一個民族的光榮和偉大,它凝結為一種文化的品性積淀在民族心理結構中,外顯為一個民族的文化經典和內在的精神狀態。因此,作為一種精神傳統“大刀精神”將始終存在,它將以新的面貌和內涵在新時代重放異彩。

《大刀記》的作者郭澄清是帶著美好憧憬而走上文學之路的,在郭澄清投身革命、投身文學的過程中,始終有一種身心融入的熱情。這種熱情也是郭澄清作為一個革命者和文學家的魅力所在。他以文化傳承者的身份和使命擔當,創作了大量反映山東魯北地區革命歷史題材和社會主義建設題材的文學作品。重讀《大刀記》其實是想研究小說中的那個時代,以及在那個時代一代人的生活歷程。