2021年將推出中共百年光輝歷程全球巡展———專訪中共一大會址紀念館館長張黎明

《曙光———中國共產黨的誕生(上海)》中共一大會址紀念館常設展中以中共一大第一次會議為主題創作的油畫(局部)李鵬繪

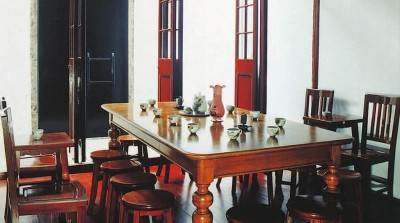

中共一大會議室原址。中共一大會址所在的石庫門是上海最為典型的民居住宅。樓上是主人臥室,樓下是客廳,會議就在樓下客廳里舉行。如今,這個18平方米的房間按照當年會議場景復原布置。(中共一大會址紀念館供圖)

上海新天地東南角,紅色基調浸染的石庫門建筑前,參觀者排起了長龍,隊伍從興業路一直蜿蜒到了馬當路。

黨的十九大閉幕僅一周,習近平總書記帶領中共中央政治局常委專程瞻仰上海中共一大會址和浙江嘉興南湖紅船,回顧建黨歷史、重溫入黨誓詞。

今年以來,中共一大會址紀念館已接待觀眾超過70萬人次。從11月1日開始,中共一大會址紀念館的日均觀眾量達到5300人,最多的一天接待觀眾7262人次。為了保障觀眾在1000平方米的展廳內安全有序地參觀,全館工作人員加班加點進行疏導。

中共一大會址紀念館館長張黎明透露,建黨100周年前夕,中共一大會址紀念館將策劃舉辦中共百年光輝歷程全球巡展,用豐富的圖片、史料、視頻等,以世界語言講好中國故事、講述好中國共產黨人的故事。

上海興業路76號和浙江嘉興南湖紅船,這兩個具有重要標志意義的中國革命原點,在時隔近百年后的大地上依然閃耀著指引未來的光芒。

翻開風云激蕩的紅色篇章,在歷史中汲取力量,為的是不忘初心、牢記使命、永遠奮斗。上海是黨的誕生地。毛澤東形象地稱上海中共一大會址是中國共產黨的“產床”,習近平總書記稱它是“中國共產黨人的精神家園”。

偉大的革命實踐產生偉大的革命精神,中國共產黨建黨精神,是中國革命的精神之源。不管取得多大的成就,也無論走得多遠,對于中國共產黨人來說,偉大的建黨精神始終熠熠生輝。來到興業路76號中共一大會址,可以探尋初心,更能堅定信仰,激勵所有中華兒女為實現中華民族偉大復興的中國夢努力奮斗。

今天,我們在這里刊登對中共一大會址紀念館館長張黎明的專訪,請他為讀者解讀一大會址紀念館中的展陳,談談如何將共產黨人的精神家園守護好、宣傳好、發展好。

偉大開端———中國共產黨創建歷史陳列

中共一大會址紀念館的基本陳列展 《偉大開端———中國共產黨創建歷史陳列》,展廳面積998平方米,包括“序廳:起點”和“尾廳:追夢”在內分為五個部分,展出展品278件,其中文物117件 (含實物14件,文獻97件、原照6張,包括國家一級文物21件、二級文物5件、三級文物28件,其他文物63件),圖片、圖表和文摘146件,創意展項15件。

第一部分

前赴后繼 救亡圖存

自1840年鴉片戰爭以來,中國開始遭受西方列強的大肆侵略和掠奪,逐步演變為半殖民地半封建社會。為了挽救國家和民族的危亡,中國人民進行了英勇的抗爭和艱苦的探索,太平天國運動、洋務運動、維新變法運動、義和團運動、辛亥革命,這些探索和斗爭雖然在一定程度上推動了中國社會的進步,但都未能改變中國的社會性質和人民的悲慘命運。挽救中國危亡的重任歷史地落到新興的無產階級身上。

第二部分

風云際會 相約建黨

1915年興起的新文化運動,掀起了思想解放的浪潮。在俄國十月革命的影響下,陳獨秀、李大釗等一批先進知識分子,經過五四運動的洗禮,從紛然雜陳的各種觀點和學說中毅然選擇了馬克思主義。在共產國際的關注和推動下,上海、北京等地相繼組建共產黨早期組織,開展革命活動,大力宣傳并促進馬克思主義同中國工人運動相結合,為中國共產黨的成立奠定了基礎。

第三部分

群英匯聚 開天辟地

1921年7月23 日,中國共產黨第一次全國代表大會在上海開幕。來自七個共產黨早期組織的13位代表與兩位共產國際代表出席會議。中國共產黨第一次全國代表大會通過了黨的綱領和工作決議,選舉了中央領導機關,宣告中國共產黨的正式成立。從此,中國出現了全新的、以馬克思列寧主義為行動指南的,以實現社會主義和共產主義為奮斗目標的集中統一的無產階級政黨。中國革命的面目從此煥然一新。

文匯報:黨的十九大閉幕僅一周,習近平總書記帶領中共中央政治局常委專程來到上海瞻仰中共一大會址。接待過程中,哪些細節令你印象深刻?

張黎明:有兩個細節很打動我:一是來的時候,總書記的車不是直接停在紀念館門口,而停在黃陂南路興業路路口,他帶領常委步行了一段走入紀念館。

還有一個難忘的場景是:面對黨旗,總書記帶領中共中央政治局常委一起重溫入黨誓詞。他對在場的人說,入黨誓詞字數不多,記住并不難,難的是終身堅守。

這是共產黨人不忘初心、牢記使命、永遠奮斗的生動呈現,教育我們每個黨員時刻對照反省,堅定理想信念,終生不渝。就像總書記說的,我們黨的全部歷史,都是從中共一大開啟的,我們走得再遠都不能忘記來時的路。

文匯報:目前,展館的日常工作狀態是什么樣的?

張黎明:今年以來,我們接待的觀眾已超過70萬人次,比去年同期增長了200%以上。自習近平總書記帶領中央政治局常委專程瞻仰上海中共一大會址之后,前來瞻仰的人數更是直線上升。我們館設定的安全警戒線是一天接待3500人次,但從11月1日開始,日均觀眾量達到5300人,最多的一天接待觀眾7262人次。展廳中,經常能看到祖孫三代同來參觀的溫馨場面。一些行動不便的老人,坐著輪椅,在家人的陪同下前來。

我們常設展廳的面積只有不到1000平方米,面對這樣的大客流,安全是我們考慮的一大因素,這之中,包括了文物的安全和觀眾的人身安全。為此,上海市公安局文保分局每天派兩位民警在展廳內執勤。而我們館基本上全員出動,有些老館員因為站立時間過長,血脈不通,腿部都水腫了,但依然堅守崗位。此外,我們還實時監控人流情況,一旦展廳內的瞬時參觀人數超過500人,就進行暫時限流。

文匯報:2016年,中共一大會址紀念館的基本陳列進行了全新的改建,這次改建出于什么樣的原因?

張黎明:自建館以來,我們就設置了“中國共產黨的創建”基本陳列,向觀眾講述中國共產黨成立的歷史背景、具體過程及其歷史意義。隨著時代的推進,基本陳列歷經幾次改版,內容越來越充實。這次改建前,中共一大會址紀念館原來的基本陳列,自1999年起,已經有17年歷史了。在這段時間里,紀念館的展覽形式、展示手段、文保技術等都有了新的發展,同時,人們的觀展理念也在變化,對場館有了更高的要求,觀眾希望能看到更新的展覽。更為重要的是,我們的黨史研究尤其是中共創建歷史研究在不斷向前推進,有一些新的發現。這些變化都促使我們對原有的基本陳列進行一次提升,以符合新時代的要求。

文匯報:改建后與之前有何不同,亮點在哪?

張黎明:改建后的基本陳列,在展覽內容、展覽面積、展品數量和展示手段上,均較原基本陳列有所擴充和提升。我們的新展覽,主題明確、主線清晰、意識突出、藝術感染力濃郁。

首先,在展覽內容上,為了充分完整地展示中共創建史的內容,新展覽改變了原展覽以文物展示為主的方法,成為敘事性的展覽,把中國共產黨誕生的背景、經過、意義講述得更加清楚、明白,使觀眾對中共的創建歷史有一個比較清晰的概念,從而獲得更多的感悟。

其次,在展品數量上,原基本陳列有148件展品,新的基本陳列展出展品278件,較原來多增加了130件。展廳面積將原有的一層展覽,擴建為兩層展覽,面積從450平方米到現在的998平方米,比過去擴充了近一倍。

再次,在展覽手段上,新的展覽結合運用了文物、視頻、圖片、圖表、文摘、創意展項等多種展陳載體,采用了更多新技術,使歷史與藝術相輔相彰,達到更好的傳播效果。我特別高興的是,新的展陳受到了總書記的肯定和表揚。

文匯報:中共一大會址紀念館是一個舊址類紀念館,場館空間有限,除了基本陳列,還能用怎樣的方式讓人們來銘記這段黨的歷史?

張黎明:展區有限,但創意無限。在當下,必須用全新的思維、視野、宣傳模式,全方位、多角度宣傳黨的光輝歷程。多年來,我們充分利用館藏文物和史料,深入研究、解讀文物史料,推出了大量精神產品,開展了多種學術活動。我們還圍繞中國共產黨的創建史、中國共產黨歷史中的重要事件和重要人物,策劃舉辦了各種專題展覽80多個,編研出版了各種專著、辭典、檔案史料集、館刊及圖錄70余種。近三年來,開發了30余種紅色文創產品。

中共一大會址不僅僅是一個舊址,除了紀念功能,它還是中國共產黨創建史研究的一個平臺。2015年,我們成立了“中國共產黨創建史研究中心”,中央文獻研究室、中央黨史研究室是中心的業務指導單位。我們邀請著名黨史專家逄先知、金沖及、章百家、李忠杰等擔任顧問,首批聘請了邵維正等37位學者。此外,還有包括《毛澤東傳》的作者潘佐夫在內,來自俄羅斯、美國、日本、韓國的七位外國專家成為我們的特約研究員。組建這樣一支國際學術團隊,是要以國際視野多角度地研究這段歷史。對一個政黨而言,黨的歷史非常重要。只有把歷史整理清楚了,才能看清未來的方向。有時,向后看,也是向前進。

除此之外,2016年我們還成立了“革命圣地及重要舊址全國合作聯盟”,首批成員單位有全國30余家紅色紀念館,涉及17個省市。我們想通過建立常態化的館際交流和合作,打通從中共一大這一“紅色基因”發端的“紅色血脈”。

文匯報:中共一大會址紀念館目前觀眾的主要構成有哪些? 對于前來參觀的游客,你希望紀念館給他們留下怎樣的記憶和感受?

張黎明:我們的觀眾構成很多元:有黨員干部、烈士后代、普通游客,以及國外友人、元首政要等。

數據顯示,中共一大會址紀念館自1952年9月正式對外開放以來,65年來累計接待觀眾1585萬人次,其中外國觀眾41萬余人次。僅2017年1月1日到現在,就有近8000位外國友人進館參觀。烏干達國民議會議長卡達加在留言簿上這樣寫道:“非常榮幸來參觀中共一大會址,能夠把這個歷史保存下來是個奇跡,看到今天的中國正在走向繁榮富強,我現在理解了為什么說世界的希望在中國。”

對于普通觀眾而言,中共一大會址紀念館是了解中國共產黨建黨歷史的鮮活的“教科書”。對于黨員來說,這里是革命圣地,是懷抱虔誠的態度來接受精神洗禮的地方。我希望來到這里的參觀者,無論年齡長幼,當你在工作和生活中失去方向、迷惘彷徨時,來到這里,看一看、聽一聽,一定能汲取力量,獲得再出發的動力和勇氣。如果你取得了成績,獲得了榮譽,也可以在這里重新“充電”,不斷進步。

文匯報:2021年是建黨100周年,中共一大會址紀念館在做哪些準備? 計劃推出什么活動?

張黎明:還有四年,就要迎來建黨100周年,我們一定不忘習近平總書記的囑托,將紅色記憶傳承好、宣傳好。建黨100周年前夕,我們將策劃舉辦中共百年光輝歷程全球巡展,用豐富的圖片、史料、視頻等,以世界語言講好中國故事、講述好中國共產黨人的故事。

文匯報:中共一大會址被看作中國共產黨人的精神家園,在這里工作,有什么樣的感受?

張黎明:我是一個從新聞崗位轉行過來的文博新兵。在這樣一個意義非凡的地方工作,責任重大,使命光榮,既有崇高感,也有敬畏感,總覺得自己精神上非常富有。

由于工作關系,我們經常要和黨史打交道,每次一提起1921年的這段歷史,我內心都十分感慨。

比如說,參加中共一大的13位代表,最年長的是45歲的何叔衡,最年輕的是19歲的劉仁靜,平均年齡不到28歲。以今天的眼光來看,他們都是受過良好教育的知識分子、當時的社會精英。但是,在救亡圖存、民族復興的道路上,他們關注的不是個人的利益得失,而是國家的命運、人民的福祉。在選擇馬克思主義這條道路、將新生的政黨定性為無產階級政黨的時候,他們是經過深思熟慮、態度鮮明的。時刻準備著為了民族的利益放棄自己的利益,甚至犧牲生命,這是大寫的“愛”!

又比如,山東代表王盡美,參加一大時的名字是王瑞俊,是一名中學生。回到濟南后,他將自己的名字改為王盡美。在給友人的一封信中,他寫下了“貧富階級見疆場,盡美盡善唯解放”的詩句。一大后,王盡美積極投身革命事業,因積勞成疾去世,年僅27歲。在中共一大會址工作,每一次重溫這樣的先烈事跡,都是一次精神熏陶,一次潤物細無聲的思想凈化。當然,在艱難的革命征途中,既有不懈奮斗,也會大浪淘沙,13位代表中,最后只有毛澤東和董必武走到了五星紅旗下、走到了天安門城樓上。

文匯報:中國共產黨的創建史研究的現狀如何,請你為我們介紹一下。

張黎明:在國內的革命紀念館中,我們館的研究是走在前列的。建館65年來,我們已經征集和收藏文物史料和歷史照片10萬余件,其中定級為國家一級文物的有121件,是上海文物史料收藏總量最大、國家一級文物數量最多的革命紀念館。

從2015年下半年起,我們還走出國門,組織專家學者分批前往俄羅斯、美國、日本、法國、德國、白俄羅斯等國查找征集檔案資料,帶回了幾百萬字的中共早期珍貴檔案和數千張珍貴歷史照片。我們對這些資料進行整理研究,取得了一系列研究成果,并逐步向全社會公布。比如,去年我們出版了《中共首次亮相國際政治舞臺檔案資料集》,披露了一批從海外最新引進的檔案史料,為人們還原了當年的驚心動魄。而今年年底,我們還將出版《中共先驅留日檔案解密(1914—1927)》,公布從日本發掘的一批全新史料。

不過,由于距離中共一大召開已經過去了96年,再加上這次會議是在秘密的情況下進行,有不少相關細節仍待考證。比如,中共一大是1921年7月23日在上海開幕的,共召開了七次會議,其中最后一次會議因法租界巡捕意外搜查轉移到嘉興南湖舉行。但南湖會議日期沒有最后定論,當時到底哪幾個代表沒有出席也有待進一步考證。

又比如,中共一大通過了《中國共產黨第一個綱領》《中國共產黨第一個決議》 兩個文件,但《中國共產黨第一個綱領》的中文原稿至今未見到,目前留存下來的有俄文、英文兩種文本。從俄文、英文版本可以看出,《中國共產黨第一個綱領》 共列出了15條內容,其中第11條沒有內容,這一條究竟是中文原版就沒有,還是俄文版和英文版漏翻譯了,又或者序號寫錯了? 這些謎團都有待破解,期望更多的海內外學者加入進來,為建黨100周年獻上一份大禮。