中國作家網>> 美術 >> 美術動態 >> 展訊 >> 正文

展覽現場

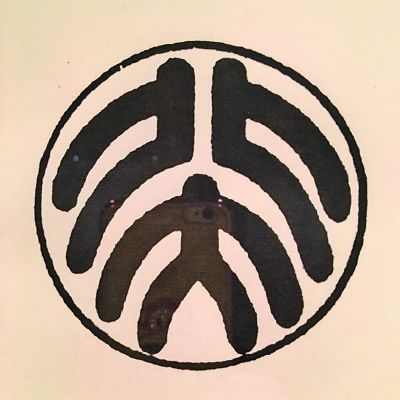

展覽現場  蔡元培出任北京大學校長時,請魯迅設計的校徽。

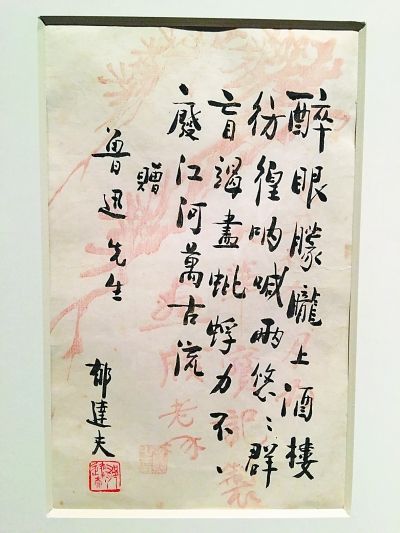

蔡元培出任北京大學校長時,請魯迅設計的校徽。 郁達夫贈魯迅詩(均為記者劉彬攝)

郁達夫贈魯迅詩(均為記者劉彬攝)由中國美術館和北京魯迅博物館聯合主辦的“只研朱墨作春山——紀念魯迅逝世80周年美術展”,日前在中國美術館開幕。展覽共展出文物和美術作品224件,分為“在掙扎中覺醒”“榛莽中的新芽”“希望的茂林嘉卉”三部分,主要展示魯迅美術思想的形成和來源、魯迅的書籍裝幀設計及其倡導的新興木刻運動成就,以及在魯迅美術思想影響下,中國大眾美術的蓬勃發展面貌。

展品豐富 內涵深刻

中國美術館館藏吳冠中的油畫《野草》、趙延年的木刻《狂人日記》、張松鶴的雕塑《魯迅頭像》和陳逸飛、靳尚誼等人的魯迅題材作品,北京魯迅博物館館藏的魯迅請人刻印的“戎馬書生”印章、陳師曾為魯迅篆刻的“會稽周氏”等多枚印章、蔡元培贈魯迅詩手跡、魯迅與木刻青年的通信,以及魯迅收藏的德國珂勒惠支等人的版畫作品……觀眾從形式多樣的展品中,能充分領略魯迅的美術世界,以及魯迅對中國近百年美術史的作用和影響。

一枚由魯迅設計的北京大學校徽,吸引了不少參觀者駐足細看。據北京魯迅博物館常務副館長黃喬生介紹,這枚校徽是蔡元培任北京大學校長時,于1917年請魯迅設計的,現在的北大校徽即以此為基礎修改而成。

1904—1906年魯迅在日本仙臺醫學專門學校學醫時共記有6冊課堂筆記,本次展覽中的4頁解剖學筆記中繪制的解剖圖,令參觀者耳目一新。“魯迅在日本留學時期的醫學筆記上有不少解剖圖,過去并不被視為美術品,但我們認為這種科學訓練,對于魯迅美術思想的形成有一定影響。”黃喬生說,魯迅從小就喜歡看圖畫書,摹寫小說插圖,養成了美術愛好。本次展覽展出的《山海經》《點石齋叢畫》和上海點石齋石印本《詩畫舫》,就是魯迅兒時喜歡的讀物。“從這些魯迅青少年時期留下的物件我們可以感受到,魯迅的美術意識已經開始覺醒,可視為‘萌芽’。”

眾多展品中,晉代爨寶子碑拓片、漢代萊子侯封田刻石拓片和漢代孝堂山石祠東壁畫像石拓片,可謂魯迅搜集的6000余幀拓片的一個縮影。黃喬生介紹,魯迅從民國初年就注意搜集整理研究漢魏六朝石刻造像和漢畫像,曾整理成《六朝造像目錄》,準備出《漢畫像考》,但未能成書。

魯迅收藏的德國珂勒惠支的版畫《面包》《農民戰爭》(系列),以及李樺的版畫《怒吼吧,中國》《魯迅1931年在“木刻講習會”》等,構成了本次展覽中版畫的代表。黃喬生稱,20世紀30年代,魯迅從歐洲引進新興木刻,組織培訓班,編印作品集,舉辦展覽,培養了一大批木刻青年。“由于魯迅的提倡,中國現代版畫快速成長,在隨后的抗日戰爭中作為美術界的領軍者,取得極高的藝術成就。”

保存者、開拓者、建設者

魯迅曾經有言:“將來的光明,必將證明我們不但是文藝上遺產的保存者,而且也是開拓者和建設者。”

魯迅在美術方面的最大貢獻是引進和培育新興木刻,他收藏了大量外國原拓版畫、木刻插圖。“在魯迅的精心培育下,中國新興木刻成為中國新興美術的重要一支,影響貫穿20世紀,魯迅的美術思想至今仍產生著不容忽視的影響。”黃喬生認為,在魯迅的教育指導下,一批青年木刻家抱著“為社會而藝術”的信念,深入人民大眾的生活,體察他們的饑渴,創作出大量反映人民苦難生活的現實主義作品,以畫筆為武器,表達同情、憤怒或批判的感情,描繪出了人民的困苦與呼聲,為中國美術史留下了具有鮮明時代特色的版畫作品。

1918年5月魯迅發表中國現代文學史上第一篇用現代體式創作的白話短篇小說《狂人日記》,在新文化運動中開始了他的“吶喊”。此后,魯迅的小說、雜文、翻譯作品頻頻問世。魯迅十分重視書籍裝幀,很多他本人編著的書籍都是他親自設計的封面。在他的推動和促進下,現代文學書籍裝幀發展起來,出現了錢君匋、陶元慶等一批書籍裝幀藝術家。

《奔流》《萌芽月刊》等魯迅與馮雪峰、郁達夫等人主編的雜志,以及魯迅自己的作品《野草》《華蓋集》等,封面設計均出自魯迅之手。

魯迅是20世紀中國美術的教育者和培訓者,不但翻譯了很多藝術理論書籍,還寫過不少有關藝術的評論,對古今中外的很多藝術家都有過具體的點評。同時,以其收藏為基礎,魯迅還編輯出版了很多畫集。

“由于魯迅的文學成就和對美術的深刻影響,魯迅的個人形象及其文學作品中的主人公形象成為藝術家樂于表現的對象,不同時期、不同作者產生出大量與魯迅相關聯的藝術作品,多角度地塑造了魯迅的新文化運動旗手的形象。”黃喬生說,2016年是魯迅誕辰135周年,逝世80周年,舉辦“只研朱墨作春山”這個展覽,正是為了以各種形式更好地緬懷魯迅。

據悉,展覽將展出至5月22日,此后計劃赴全國巡展。

(記者 劉彬)

網友評論

專 題

網上學術論壇

網上期刊社

博 客

網絡工作室