中國(guó)作家網(wǎng)>> 美術(shù) >> 美術(shù)動(dòng)態(tài) >> 人物 >> 正文

張苠:寫(xiě)我最愛(ài)的大運(yùn)河人

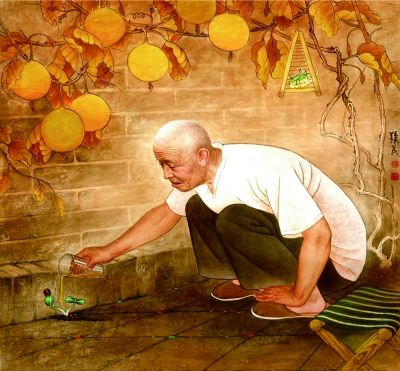

http://www.8bwg.com 2014年10月28日10:54 來(lái)源:中國(guó)文化報(bào) 馮智軍 茶根兒(工筆) 140×140厘米 2014年 張苠

茶根兒(工筆) 140×140厘米 2014年 張苠近日,在中國(guó)美術(shù)館舉辦的“丹青中國(guó)夢(mèng)——慶祝中華人民共和國(guó)成立65周年美術(shù)作品展”上,一幅熟悉的《幸福歌》勾連起記者對(duì)認(rèn)識(shí)不久的天津畫(huà)家張苠的印象。

剛見(jiàn)到張苠時(shí),就被“張苠”和“張為民”的名字弄得有些混亂。原來(lái)他本名張懷仁,在“文革”中因名字“有濃厚的封建意識(shí)”,被勒令改名,在問(wèn)罪時(shí)幸而有同事幫助起名“張為民”,這個(gè)名字一用就是幾十年。直到退休后,他才又更名為“張苠”,而懷仁成了他的字。“苠,晚禾也,他不華貴,但殷實(shí)。有時(shí)我想名字對(duì)一個(gè)人重要,又不重要。畢竟在人生漫長(zhǎng)的道路上,每個(gè)人都在用自己的行為書(shū)寫(xiě)那個(gè)大寫(xiě)的人字。”這就是張苠,一個(gè)樸實(shí)又有著執(zhí)著追求的畫(huà)家。

尋法中用口袋“裝寶”

1937年出生在北京大興區(qū)采育鎮(zhèn)的張苠,雖然父母都是普通的農(nóng)民,但他自幼受到的是家庭里那樸素而自然的藝術(shù)熏陶,這也許為他對(duì)民間美術(shù)一直情有獨(dú)鐘留下了伏筆。

父親琴棋書(shū)畫(huà)皆擅,而且都是出于熱愛(ài)自學(xué)而成。也許是每年春節(jié)在父親為鄉(xiāng)親們義務(wù)寫(xiě)春聯(lián)時(shí),一旁研墨的經(jīng)歷;也許是父親那大手握著小手體悟用筆頓挫的感受;也許是父親為他抄寫(xiě)并描繪了插圖的小學(xué)課本,讓張苠早早就對(duì)美術(shù)產(chǎn)生了興趣。而在他的記憶里,心靈手巧的母親也是個(gè)剪紙能手。

“任何藝術(shù)家,都走過(guò)從無(wú)法到有法,再到無(wú)法的道路。我學(xué)藝從無(wú)法到有法,經(jīng)歷了一個(gè)長(zhǎng)期的磨礪過(guò)程。在我上大學(xué)前10余年的生活、學(xué)習(xí)中,一直在有意識(shí)或無(wú)意識(shí)地‘學(xué)法’;而真正系統(tǒng)地專心‘學(xué)法’,是就讀河北美術(shù)學(xué)院(現(xiàn)天津美院)時(shí)。”張苠回憶起1959年入學(xué)第一堂課,是沒(méi)骨花鳥(niǎo)。著名畫(huà)家孫其峰操著較重的膠東口音說(shuō):“從今天開(kāi)始你們就是一名正經(jīng)的大學(xué)生了,看你們手里都拎著個(gè)大口袋到學(xué)校來(lái)裝寶了,四年后相信你們都將滿載而歸。”

張苠介紹,孫先生講課深入淺出,他教學(xué)從不采用填鴨法,而是啟發(fā)式,讓同學(xué)在觸類旁通過(guò)程中加深認(rèn)識(shí)。而孫先生十分注重學(xué)生素養(yǎng)的修煉,他十分重視傳統(tǒng)的繼承,但從不拒絕西畫(huà)和其他姊妹藝術(shù)的有益營(yíng)養(yǎng)。“先生每次講課后,都親筆示范一幅作品,讓學(xué)生臨摹,他反對(duì)不動(dòng)腦筋的臨摹,尤其日后畫(huà)自己的畫(huà)時(shí),不要陷入重復(fù)老師和古人筆墨的怪圈,要師古人和先賢之意,而不是其跡。”這些教誨都對(duì)張苠影響深遠(yuǎn)。

為了多在口袋里裝些寶,1961年后張苠又選學(xué)了油畫(huà)專業(yè),探索西畫(huà)中的奧秘。“只有親口嘗一嘗才知道梨子的滋味。”張苠說(shuō)。

民間美術(shù)中的新生

“文革”后,張苠調(diào)到北辰文化館從事群眾美術(shù)輔導(dǎo)工作。“起初,由于對(duì)民間藝術(shù)認(rèn)識(shí)膚淺和偏見(jiàn),常把金子當(dāng)石頭,輔導(dǎo)欲點(diǎn)石成金,實(shí)則恰恰相反。如何輔導(dǎo),心中無(wú)數(shù),就把過(guò)去上學(xué)時(shí)的模式搬進(jìn)文化館。”張苠最初是購(gòu)置一批畫(huà)具,諸如國(guó)畫(huà)用的畫(huà)氈、文房四寶等,畫(huà)西畫(huà)用的石膏像和瓶瓶罐罐一些靜物,辦各色訓(xùn)練班。但后來(lái)他發(fā)現(xiàn),這樣雖然也為高等美術(shù)院校輸送了一批人才,然而對(duì)于更多的農(nóng)民美術(shù)愛(ài)好者的藝術(shù)創(chuàng)作的輔導(dǎo)顯得蒼白無(wú)力。

在逐漸了解的過(guò)程中,張苠開(kāi)始從天津楊柳青年畫(huà)認(rèn)知民間藝術(shù)。“過(guò)去對(duì)它認(rèn)識(shí)膚淺,認(rèn)為不過(guò)是民間畫(huà)工的粗俗之作。在美院就學(xué)時(shí)也曾臨過(guò)一張楊柳青年畫(huà)《連年有余》,不過(guò)只是為了應(yīng)付課堂作業(yè),并沒(méi)有深入研究。”但接觸之后,張苠發(fā)現(xiàn)原來(lái)一張年畫(huà)中融入了那么多老藝人的智慧與心血。原來(lái)他們有很多歷代師傅帶徒弟口傳心授的口訣,雖不見(jiàn)于畫(huà)典,但已是他們心中的書(shū),比如“軟靠硬色不愣”,“紅配黃喜煞娘”,“藍(lán)配紫不如死”等都是在長(zhǎng)期藝術(shù)實(shí)踐中得來(lái)的寶貴經(jīng)驗(yàn)。

在楊柳青老藝人的幫助下,張苠創(chuàng)作了《迎著朝陽(yáng)》、《幸福歌》、《下鄉(xiāng)》等多件年畫(huà)作品。1984年,《幸福歌》作為第六屆全國(guó)美術(shù)作品展覽優(yōu)秀作品,被中國(guó)美術(shù)館收藏,也由此對(duì)民間美術(shù)有了更深入的了解。“對(duì)于現(xiàn)代民間繪畫(huà)的認(rèn)識(shí),是在近30年的輔導(dǎo)工作中不斷體悟、不斷加深的。開(kāi)始認(rèn)為農(nóng)民作畫(huà)根本無(wú)法,只是興之所至,即興而為,經(jīng)過(guò)研究我發(fā)現(xiàn),農(nóng)民畫(huà)家作畫(huà)并非無(wú)法,只是沒(méi)有專業(yè)畫(huà)家那么多有關(guān)畫(huà)理、畫(huà)法的文字著述。農(nóng)民畫(huà)家的‘法’有的是與生俱來(lái),早已融入他們的血液;有的是后天在民間藝術(shù)的海洋里從小便耳濡目染、心領(lǐng)神會(huì),和鄉(xiāng)音同步建構(gòu)起來(lái)的。農(nóng)民畫(huà)家作畫(huà)從來(lái)不以玩弄技巧為能事,而是專注己情的注入。‘以心造相’‘寄意象外’‘舍形取神’‘夸張變形’‘隨心賦彩’‘超越時(shí)空’等審美理念順理成章、運(yùn)用自如。創(chuàng)作過(guò)程如行云流水、天馬行空,毫無(wú)做作之意。尤其貫徹他們創(chuàng)作始終地視‘真摯’為自己作品之魂的藝術(shù)追求等無(wú)不給我以啟迪。”張苠說(shuō)。

“30年來(lái),可以說(shuō),我的足跡踏遍北辰,為運(yùn)河文化付出了我的心血,同時(shí)大運(yùn)河人也給予我豐厚的回報(bào)。打開(kāi)‘芝麻之門’讓我分享其中‘寶物’,讓我大開(kāi)眼界。在這里我得到了過(guò)去在學(xué)校和書(shū)本中從未見(jiàn)過(guò)的東西。他們喚我老師,其實(shí)他們亦是我的先生。”現(xiàn)在,天津市北辰區(qū)被文化部授予“中國(guó)現(xiàn)代民間繪畫(huà)畫(huà)鄉(xiāng)”,而任北辰書(shū)畫(huà)院院長(zhǎng)的他,對(duì)這片土地深懷感恩。

無(wú)法中“求異存同”

備受民間美術(shù)滋養(yǎng)的張苠,在畫(huà)風(fēng)上也開(kāi)始轉(zhuǎn)變,開(kāi)始師古而不泥古,廣納百川,吸收民間的、西方藝術(shù)的營(yíng)養(yǎng),有機(jī)地融入自己的作品中,創(chuàng)自家風(fēng)貌。

特別是退休之后,張苠在藝術(shù)的道路上,有更多余暇從事各種探索,除了保持幾十年來(lái)在國(guó)畫(huà)、油畫(huà)、水彩、水粉、年畫(huà)、篆刻等方面的創(chuàng)作之余,近年來(lái)在人物、山水、花鳥(niǎo)各科更是從工筆、寫(xiě)意兩個(gè)方面齊頭并進(jìn)。這在他看來(lái),是“食百家飯,以壯吾身”。張苠說(shuō):“畫(huà)家在從事藝術(shù)實(shí)踐時(shí),有人一生只畫(huà)一種畫(huà),畫(huà)工筆不畫(huà)寫(xiě)意,畫(huà)人物不涉山水花鳥(niǎo)。有利的方面是可以集中精力專攻一門,但弊端是把自己囿于窄小的空間里,道路越走越窄。”所以張苠特別推崇老師孫其峰“瞻前顧后、東張西望、挑肥揀瘦、‘損’人利己”的觀點(diǎn),對(duì)各種繪畫(huà)與藝術(shù)觀念實(shí)施拿來(lái)主義。

但在拿來(lái)主義的同時(shí),他非常看重基本功的訓(xùn)練,尤其是在速寫(xiě)方面筆耕不輟。張苠坦言“速寫(xiě)是我畢生修煉的一門功課”。所以看他的作品,每每可見(jiàn)一系列的構(gòu)圖小稿,以及相關(guān)的從造型到色彩的草圖。對(duì)于目前外出寫(xiě)生被相機(jī)所取代的現(xiàn)象,他不無(wú)擔(dān)憂地說(shuō):“如此下去,對(duì)生活的觀察能力必然日趨削弱。”

這種對(duì)于創(chuàng)作的嚴(yán)謹(jǐn),就如同張苠推崇的“九朽一罷”一樣。畫(huà)寫(xiě)意需有膽有識(shí),在紙上反復(fù)朽稿必會(huì)失神,意在筆先后,興之所至果斷落墨,往往有神來(lái)之筆。而對(duì)于工筆,特別是較大畫(huà)幅的工筆重彩,還是繼續(xù)“九朽一罷”為好。“杜甫曾云:‘十日畫(huà)一水,五日畫(huà)一石’,當(dāng)然并非實(shí)數(shù),而是指創(chuàng)作構(gòu)思需慘淡經(jīng)營(yíng)。古人有九朽一罷之說(shuō),九朽,即不厭多改;一罷,一筆便了。九朽一罷,除了創(chuàng)作過(guò)程的嚴(yán)肅性,還包含意在筆先、磨礪功法,如同搜盡奇峰打草稿。”張苠說(shuō)。

“恩師孫其峰先生早有教誨,做人要老實(shí),求同存異;而治藝術(shù)就要調(diào)皮,求異存同,要自出手眼,另辟蹊徑。”張苠說(shuō),“我用吾心寫(xiě)余心像,不與他人求同爭(zhēng)似。在表現(xiàn)上腳踏實(shí)地,根扎大運(yùn)河畔沃土,寫(xiě)我最愛(ài)的大運(yùn)河人。”

人物名片

張苠,又名張為民,字懷仁。1937年生于北京大興區(qū),1963年畢業(yè)于天津美術(shù)學(xué)院,現(xiàn)任天津北辰書(shū)畫(huà)院院長(zhǎng)。作品連續(xù)入選第六、七、八屆全國(guó)美展并獲獎(jiǎng),先后獲“民間美術(shù)開(kāi)拓者”“中國(guó)現(xiàn)代民間繪畫(huà)優(yōu)秀輔導(dǎo)員”“優(yōu)秀專家”稱號(hào)。

網(wǎng)友評(píng)論

專 題

網(wǎng)上期刊社

博 客

網(wǎng)絡(luò)工作室