“國話”先鋒導演田沁鑫講評國內外戲劇生態:中國戲劇或迎“黃金時代”

http://www.8bwg.com 2014年03月25日10:03 來源:深圳特區報 劉莎莎 田沁鑫

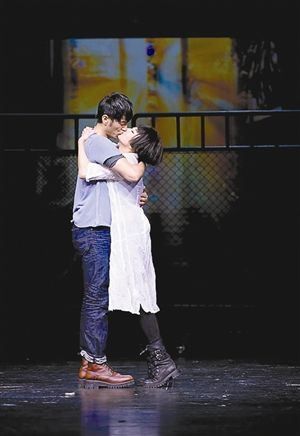

田沁鑫 中國版《羅密歐與朱麗葉》劇照。

中國版《羅密歐與朱麗葉》劇照。2014年是威廉·莎士比亞誕辰450周年,也是現代話劇被引入中國107周年紀念。今年年初,香港國際藝術節委約創作、中國國家話劇院創排了全新的“中國版”《羅密歐與朱麗葉》向莎翁致敬。該劇由國話先鋒導演田沁鑫執導,李光潔、殷桃主演,目前正在全國巡演。3月初,田沁鑫導演帶著《羅密歐與朱麗葉》到深圳演出,并在深圳大學舉辦了一場題為《國際視野下的中國戲劇》的講座,講評莎翁誕辰450年之際國內外戲劇生態。田沁鑫認為,戲劇是活人的表演藝術,是活人與活人的對話,在文化大發展大繁榮的大背景之下,一方面,中國戲劇對比國外還有很長的路,另一方面也正迎來最好的“黃金時代”。

1

莎翁故鄉天天有戲夜夜笙歌

近年來,中國內地戲劇市場一派欣欣向榮。北京、上海等一線城市,活躍著一大批劇團、劇社,此外,一批忠實的戲劇觀眾群體也已經形成。“現在三、四線城市都有人瞧戲了,中國戲劇市場真是越來越好。”田沁鑫說。然而對比海外,田沁鑫說,無論是戲劇觀眾的數量還是戲劇的創作、制作,甚至演員的自我修養,中國戲劇都還有“很長的路”。

以戲劇節慶活動為例,英國愛丁堡藝術節至今已經舉辦超過50屆了。香港國際藝術節也已經42屆了,韓國的“首爾戲劇節”也已經走過30載春秋。“中國目前也有不少城市舉辦戲劇節,勢頭是好的,但我們的國際化程度偏弱,國際性的戲劇演出不多。”田沁鑫說。

曾多次赴愛丁堡藝術節交流演出的田沁鑫介紹說,每年8月,愛丁堡因為戲劇成為世界矚目的焦點。“這一個月,漫步愛丁堡,到處都是戲。除了劇場,還有各種臨時搭建的戲劇帳篷,甚至街道小巷都成了來自全球各地的青年劇社上演街頭秀的舞臺。”田沁鑫說,“藝術節期間,入住愛丁堡的任何一家酒店都可以拿到一個大黃本。本子上除了有各種演出信息,還有參演團隊導演、制作人的聯系方式。”

如果說,愛丁堡是“8月有戲”,那么倫敦西區則是“天天有戲 夜夜笙歌”。16、17世紀是英國戲劇的黃金時期,莎士比亞創作了大量深入人心的作品,戲劇開始由尋找觀眾變為在固定場所演出吸引觀眾。英國早期的劇場集中在城市西部,奠定了今天倫敦西區作為世界戲劇中心的基礎。時至今日,西區作為戲劇中心和娛樂中心,在英國的經濟中成為一股不可忽視的力量。田沁鑫說:“與電影相比,西區劇目以長演不衰取勝。一部電影《泰坦尼克號》票房10億美元,但長演不衰的音樂劇《歌劇院的幽靈》票房收入卻是《泰坦尼克號》近2倍。”

文化產業后起之秀韓國在戲劇方面的發展同樣令人刮目。“韓國首爾大學路,一條小街就有30多個劇場,50多個劇社。一間小小的咖啡館里都有迷你話劇演出。”田沁鑫說,“韓國的大企業對戲劇的投入也是我們難以想象的。首爾最漂亮的劇場就是LG修建的LG藝術中心。”

2

看戲乃歐洲人日常生活方式

在歐洲看戲,不僅看臺上,也看臺下。田沁鑫說,歐洲人愛戲已經到了癡狂的程度。“《歌劇魅影》已經演了25年,然而,想要在倫敦西區一窺其真容,至少都得提前半個月訂票。”田沁鑫說。她表示,論硬件設施中國的劇院高端、大氣、上檔次,一點不輸歐美國家,甚至遠超某些劇院。“倫敦西區很多的劇院設施陳舊,座椅一點不像國內劇院的那么寬敞舒服。夏天進去,沒空調,悶濕潮熱,我氣都喘不上來。”田沁鑫說,“但就這樣的環境,《悲慘世界》上演時,我旁邊的一位歐洲胖老先生楞就卡在窄窄的座位里,看戲看得如癡如醉。”

在田沁鑫看來,戲劇已經深入英國人骨髓。看戲,跟喝紅酒、吃牛扒一樣,是他們日常生活不可或缺的部分,“倫敦西區的演出一般中場休息20分鐘,休息時大家就喝喝酒、聊聊天,看戲既是文化也是社交。”同樣是歐洲,意大利的戲劇則呈現出另一番圖景。“意大利人愛歌劇。有次在意大利,當地的朋友請我看歌劇《費加羅的婚禮》,一看就4小時,中間休息3次,每次20分鐘。”田沁鑫說,“劇院是宮廷式的,每個看戲的人都正襟危坐。我坐在二樓的包廂里,脖子都快看直了。”讓田沁鑫感嘆的是意大利人的音樂修養,“真太好了!”

在美國,除了中國人熟悉的百老匯,田沁鑫介紹說還有“外百老匯”和“外外百老匯”。“百老匯是主流的、商業的,而外百老匯和外外百老匯的戲劇追求就是非主流、非商業,是先鋒和實驗的。然而,不管是百老匯、外百老匯還是外外百老匯都有它的固定觀眾。”田沁鑫說。

國內這幾年看戲的人也多了,田沁鑫覺得這是好趨勢。“不過,我們看戲并不是生活方式,這跟教育有關。在英國,戲劇教育貫穿小學、中學、大學。所以好多英國的大明星盡管不是戲劇專業但也渾身是戲。”

3

英國戲劇輸送世界級大明星

在國內戲劇市場上,一個奇怪又自然的現象是:如果沒有影視明星加盟,一臺戲往往賣不出好價錢。說奇怪是因為,影視明星并非戲劇的第一要素。而說自然則是因為在當下的中國,人們看戲愛熱鬧,有影視明星加盟,戲劇的票房號召力大不一樣。不過在田沁鑫看來,影視明星不是戲劇的核心生產力。她說,以英國為例,世界級的影視大明星都是舞臺戲劇行業輸送的。比如,牛津畢業的“憨豆先生”羅溫·艾金森大學期間就是學校戲劇協會的負責人。而電影《魔戒》中甘道夫的扮演者伊恩·麥凱倫爵士,上世紀60年代就是從表演莎翁劇《理查二世》和《哈姆雷特》開始,逐步奠定了他在英國戲劇界的地位。

“中國戲劇應該有自己的戲劇明星,這是遲早的事。”田沁鑫說。在她看來,舞臺戲劇是影視劇的前輩,一個優秀的戲劇演員一定是優秀的影視劇演員。而反之則未必然。“姜文的電影《讓子彈飛》為什么好看,原因之一是因為姜文是一個優秀的戲劇演員,他特別清楚哪兒有戲。”田沁鑫說。田導還表示,周迅也很向往舞臺表演,“不過近距離面對那么多觀眾,她說她還沒準備好。”而談起英國演員揚威世界的原因,田沁鑫表示,這還是跟英國文化界彌漫著濃濃的莎士比亞氣息有關。“多數英國演員正是出于對莎翁的信仰與尊重,從表演舞臺劇開始,走上了演員的道路。”田沁鑫說,“他們從爺爺輩開始就背誦莎士比亞的16行詩,英國演員的文學修養非常好。”

在全球視野之下回看中國戲劇,田沁鑫說,改革開放30年,前10年基本是在恢復經典劇目,后20年戲劇開始出現商業的呼喚。“中國戲劇走到今天靠的是一幫人對戲劇的熱愛。堅持下來的都是對戲劇愛得徹底的人。”田沁鑫說。對于中國戲劇的未來,田沁鑫說,她非常樂觀。“戲劇是活人的表演藝術,是活人與活人的對話,這對話,在虛擬的互聯網時代尤其珍貴。黑場、啟幕、亮燈,呈現出極致的舞臺,在假想的社會里,上演著愛恨情仇,這是多么的迷人!”盡管長路漫漫,田沁鑫說,她依舊堅信中國戲劇正迎來最好的“黃金時代”

記者

手記

田沁鑫的 “深圳情結”

◎ 劉莎莎

熟悉的人都愛稱田沁鑫為“老田”。一身黑衣、永遠的平底鞋、男性化的中分短發以及廣博的閱歷和對戲劇的犀利見解,這些都常常讓人忘記“老田”其實并不老,她不過剛剛40出頭。而這樣的年紀,跟她這在中國戲劇界積累的成就似乎有些不相匹配。

在接受本報記者采訪時,她說,能有今天,得感謝深圳。為什么是深圳?老田說,1995年中戲畢業,她的第一份工作就是在深圳。“當時我考取了一份廣告制作的工作,單位在八卦路,家就住在南山。”田沁鑫說,“我那會志在做現代傳媒。我在學校學習成績特別差,什么小品匯報演出都沒我,我覺得自己做不了戲。”雖然覺得自己不是做戲的料,但來到了深圳,愛看戲的田沁鑫沒事還是在深圳四處找戲看。“可那會不像現在的深圳,有那么多劇院,有這么多演出。我記得,我在深圳那年就看了兩戲,其中一個還是黃梅戲。”田沁鑫說,“休息時無所事事,我又把大學課本翻出來讀。突然有一天,我覺得我看懂《雷雨》了,好像開了靈光一樣,我覺得自己能導戲了。所以,一年之后,我決定回北京。1999年排了《生死場》。”

田沁鑫說,她是在深圳對戲劇“開悟”的,對這座城市有特別的感情。正因為如此,3月,田沁鑫很愉快地接過了深圳大學校長李清泉的聘書,成為深圳大學的“特約教授”。

她說,深圳是一座有先鋒氣質的城市,有做先鋒藝術的氣場,目前看來就是藝術內容的建設有點薄弱,她愿意為深圳的藝術盡一分力。

網友評論

專 題

網上學術論壇

網上期刊社

博 客

網絡工作室