中國(guó)作家網(wǎng)>> 美術(shù) >> 作品 >> 視覺前沿 >> 正文

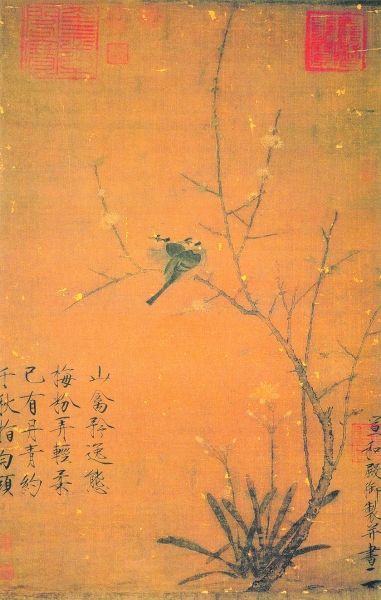

《臘梅珍禽圖》的細(xì)節(jié)

http://www.8bwg.com 2013年08月29日09:43 來源:光明日?qǐng)?bào) 宋徽宗繪《臘梅珍禽圖》

宋徽宗繪《臘梅珍禽圖》北方?jīng)]有梅花,要看梅花只好到公園或去面對(duì)讓龔自珍生氣的梅樁盆景,盆景梅花畢竟是盆景,一個(gè)人面對(duì)一盆梅花,不知是人在那里孤芳自賞還是梅在孤芳自賞?反過來說一句,真不知孤芳自賞的是人還是梅?梅花的香,細(xì)究起來,之所以讓人覺著特別的香,問題在于這時(shí)候除了梅花確實(shí)還沒有其他的花,既無花,何談香哉?所以梅的香是只此一家。梅花中,我最喜歡的是白梅,當(dāng)然最好是綠萼,開起來讓人覺著有無限的春意在里邊。朱砂梅固然好,但是太熱鬧,太熱鬧的東西我總是不太喜歡,但想起《紅樓夢(mèng)》中寶琴抱的那一大枝紅梅,卻又讓人覺著好,紅梅要襯著白雪才好看,而白梅亦要雪來襯著才更妙。王安石:“墻角數(shù)枝梅,凌寒獨(dú)自開,遙知不是雪,為有暗香來”。寫的就是白梅,而字面上沒一個(gè)白字,真是妙哉。梅與雪一色,渾然難辨,當(dāng)然只能靠香氣來感覺梅在雪中的傲然存在。傳說中的那首《雪》我也喜歡:一片兩片三四片,四片五片六七片,七片八片十來片,飛入梅花都不見。也只能是寫白梅。多么好的境界,那該是多么密急的雪,直飛到一大片的白梅里去。

身在北方,看雪的機(jī)會(huì)太多,但看梅就只能對(duì)著盆梅想像江南的香雪海。今年去了一趟南京,是專門去看梅,電視畫面上的梅已經(jīng)是開得沸沸揚(yáng)揚(yáng),但現(xiàn)實(shí)中的梅花卻還沒怎么開,要說開也只是星星點(diǎn)點(diǎn),無論紅梅還是白梅都還是滿樹滿枝的花骨朵,倒是臘梅正開得好,真是香,離老遠(yuǎn)就能讓人聞到,遠(yuǎn)遠(yuǎn)的,遠(yuǎn)遠(yuǎn)的就香過來。北方?jīng)]有臘梅,遠(yuǎn)遠(yuǎn)的聞過香后,然后過去細(xì)看,卻讓人吃一驚。臘梅當(dāng)然是黃的,顏色像是有幾分透明,像是受了凍。讓人吃驚的是臘梅的花瓣既不是五瓣兒,也不是冬心筆下的一個(gè)圓圈又一個(gè)圓圈,圓圈圓圈又圓圈。臘梅的花瓣是十多瓣兒,分兩三層,花瓣兒是尖銳的三角。這忽然讓我想到了宋徽宗的《臘梅珍禽圖》,當(dāng)初看這幅畫,心里還覺得十分不解,萱草和臘梅在一起開花可以讓人理解,藝術(shù)既不是自然中物,時(shí)序自然可以被打破。但讓我感到奇怪的是徽宗筆下的臘梅怎么會(huì)是那么多瓣兒,重瓣兒梅可以多瓣兒,重重疊疊十多層都可以,但梅花的花瓣兒怎么會(huì)是尖銳的三角?當(dāng)時(shí)還覺得是徽宗的筆誤,孰不知卻是自己的不對(duì)。藝術(shù)家的徽宗向來是重寫生也提倡寫生,關(guān)于孔雀升階先舉哪條腿已成藝壇佳話。看了南京的臘梅才知道徽宗的創(chuàng)作態(tài)度真是極其嚴(yán)謹(jǐn)。藝術(shù)從來都離不了想像,但從來都不能只靠想像來完成。

我很喜歡作家汪曾祺的那篇寫他故鄉(xiāng)花木的隨筆,他說他的故家有一樹老臘梅,年年臘梅要開花的時(shí)候他會(huì)爬到樹上去摘一些下來,給家中的女眷戴。而且說到臘梅中的“狗心梅”和“檀心梅”,我在南京看到的臘梅花便是檀心梅,花心做深紫色。當(dāng)時(shí)摘了滿把放在衣服口袋里,到第二天還在香。從南京到揚(yáng)州,瘦西湖兩邊的臘梅也黃黃的剛剛正開,遠(yuǎn)遠(yuǎn)的香氣拂然而至,讓人顧不得和年輕的船娘說話了。

看了臘梅,想想自己最初看徽宗的《臘梅珍禽圖》時(shí)對(duì)徽宗的不滿,真是讓人慚愧,自己沒有見過的東西最好要親自看看才好,“藝術(shù)”二字首先是要從眼上過然后再?gòu)男纳蟻恚鋈俗鍪乱踩绱耍纫獜难凵线^,再?gòu)男纳蟻怼_@倒是去南京看梅花最大的收獲,至于滿坑滿谷的梅花的那種氣勢(shì)倒在其次了。幾百株幾千株的梅花一齊開放如雪如海,當(dāng)然讓人感動(dòng),但要領(lǐng)略梅之真韻,還要一株一枝一朵地細(xì)細(xì)看來,否則只遠(yuǎn)遠(yuǎn)一望,豈能知道臘梅為何物,這樣看,恐怕是到死不知臘梅。

網(wǎng)友評(píng)論

專 題

網(wǎng)上學(xué)術(shù)論壇

網(wǎng)上期刊社

博 客

網(wǎng)絡(luò)工作室